Growlampe FAQ: Abstände, Laufzeiten und Leistung für optimale Pflanzenbeleuchtung

Abstandswerte je Lampentyp und deren Wirkung auf Pflanzenwachstum und Gesundheit

Der Abstand zwischen der Pflanzenbeleuchtung und der Vegetationsfläche steuert unmittelbar die Lichtintensität, Wärmeentwicklung und das gesamte Pflanzenwachstum. Verschiedene Lampentypen wie LED, HPS und NDL unterscheiden sich stark in Bezug auf den sinnvollen Distanzeinsatz. LED-Panels bieten eine gerichtete Lichtlenkung, wodurch niedrigere Installationshöhen realisierbar sind. Im Gegensatz dazu erzeugen HPS– (High-Pressure Sodium) und NDL– (Natriumdampflampe) Systeme eine starke Wärmelast und brauchen größere Distanzen vom Blattwerk, da andernfalls schnell Blattverbrennungen und irreversible Zellschäden auftreten. Typische Kennzahlen für LED-Leuchten liegen zwischen 20 bis 40 Zentimeter über der Pflanzenspitze. HPS- und NDL-Systeme erreichen ein Temperaturmaximum bereits ab 40 bis 60 Zentimeter Abstand, weshalb Mindestabstände von 40 Zentimeter, bei leistungsstarken Modellen sogar 60 Zentimeter, empfehlenswert sind.

Erhöhte Photosyntheseleistung resultiert, wenn der Abstand gering ist, doch überschreitet die Wärmeeinwirkung die kritische Marken von etwa 27 bis 30 Grad Celsius am Blatt, treten typische Stresssymptome wie eingerollte, verbräunte Blattränder und punktuelle Nekrosen auf. Bei zu großem Abstand sinken PPFD-Werte (Photosynthetic Photon Flux Density) oft unter 250 µmol/m²/s bei Licht-liebenden Arten wie Tomaten oder Paprika – das bremst die Entwicklung und erhöht das Risiko für vergeilte Stängel. Wirklich zuverlässige Kontrolle ermöglicht entweder ein exaktes Lux- oder PPFD-Messgerät zur Überwachung der Lichtdichte im Kronenbereich oder – falls nicht vorhanden – die Beobachtung des Blattbildes: Bleiben Blattadern blass und die Internodien wachsen ungewöhnlich lang, liefert die Pflanzenbeleuchtung zu wenig Licht.

Unterschiedliche Entwicklungsstadien verlangen aus funktionalen Gründen verschiedene Abstandswerte. Frische Stecklinge und Keimlinge reagieren auf hohe Intensität mit Verformung und runzligen Blättern – für sie sind größere Distanzen zwischen 30 und 50 Zentimeter zu empfehlen (bei LEDs). Stecklingspflanzen lassen sich gezielt mit leichten Abstandshöhen an das stärkere Licht heranführen, indem der Abstand wöchentlich um zehn Prozent reduziert wird, bis das erwachsene Stadium erreicht ist. In der Blütephase kräftiger Kulturen stabilisiert ein reduzierter Abstand die Nährstoffumsetzung und die Entwicklung kompakter Fruchtstände, solange die Temperatur an der Blattoberfläche konstant unterhalb 28 Grad bleibt.

| Lampentyp | Empfohlener Mindestabstand | Empfohlener Maximalabstand | Wirkung bei zu geringem Abstand | Wirkung bei zu großem Abstand | Typische Temperatur am Blatt (kritisch) | Lichtintensität am Blatt (PPFD) | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LED | 20 cm | 40 cm | Überwärmung der Blätter, Blattverfärbungen, Zellschäden bei <20 cm | Reduzierte Photosynthese, längliches, vergeiltes Wachstum | ≤ 28 °C | Optimal: 300–600 µmol/m²/s, unter 250µmol/m²/s kritisch | Gerichtete Lichtlenkung erlaubt geringere Abstände, gute Wärmeregulierung |

| HPS (High Pressure Sodium) | 40 cm | 60 cm | Blattverbrennungen durch starke Wärmestrahlung, Nekrosen möglich | Unzureichende Lichtstärke, schwaches Wachstum | ≤ 28 °C | Optimal: 400–700 µmol/m²/s, unter 250µmol/m²/s Wachstumseinbußen | Hohe Wärmeabgabe erfordert größere Abstände, Gefahr von Überhitzung |

| NDL (Natriumdampflampe) | 40 cm | 60 cm | Blattschäden, Verbrennungen, erhöhter Pflanzensstress | Geringe Lichtzufuhr, verlängertes Internodienstreifen | ≤ 28 °C | Ähnlich HPS, jedoch oft geringere Effizienz bei Lichtausbeute | Ähnlich HPS, Wärmeentwicklung stark, Abstand unbedingt einhalten |

Erklärung zur Tabelle:

- Mindest- und Maximalabstände sind essenziell, um das Gleichgewicht zwischen ausreichender Lichtintensität und Vermeidung schädlicher Wärmeeinwirkung zu halten.

- Bei zu geringen Abständen entstehen Hitze-Stress-Symptome wie eingerollte oder verbrannte Blattränder, punktuelle Nekrosen und reduziertem Zellstoffwechsel.

- Größerer Abstand reduziert die Lichtdichte so weit, dass Photosynthese und Wachstum abnehmen, was zu verlängerten Internodien, blassem Blattbild und sensiblerem Pflanzenstatus führen kann.

- Die Kontrolle der Temperatur am Blatt sollte 28 °C keinesfalls dauerhaft überschreiten, um irreversible Schäden zu verhindern.

- Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) Werte geben verlässlich Auskunft über nutzbares Licht – Werte unter 250 µmol/m²/s sind für lichtbedürftige Arten zu niedrig.

- LEDs bieten durch präzise Lichtlenkung eine bessere Effizienz und ermöglichen niedrigere Montagehöhen bei stabiler Blattgesundheit.

- HPS und NDL benötigen größere Abstände wegen intensiver Infrarotwärme, diese Lampen erzeugen zudem mehr Streulicht und erfordern daher größere Pufferzonen.

- Für Keimlinge und Stecklinge sind generell größere Abstände zu nutzen (LED 30–50 cm), um Verbrennungen zu vermeiden und eine stressfreie Etablierung zu sichern.

- In der Blütephase können Abstände verkürzt werden, sofern die Blattoberflächentemperatur kontrolliert bleibt, um die Blütenbildung zu fördern.

- Praktisch empfiehlt sich die Kombination von Abstandseinstellung mit Temperatur- und PPFD-Messung, um die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzenart und ihres Entwicklungsstadiums präzise zu erfüllen.

Ideale Beleuchtungsdauer für unterschiedliche Pflanzenphasen und Wachstumszyklen

Die Festlegung der Beleuchtungsdauer für die einzelnen Wachstumszyklen beeinflusst das vegetative Wachstum und die Fruchtbildung unmittelbar. Keimlinge benötigen grundsätzlich zwischen 16 und 18 Stunden Licht täglich, wobei eine geringere Lichtintensität Stressreaktionen und zu schnelles Längenwachstum vermeidet. In der vegetativen Phase profitieren robuste Arten – darunter Tomaten, Salat und Basilikum – von 16 bis 20 Stunden Licht am Tag. Diese Lichtmenge verhindert das ungewollte Strecken und sorgt für eine kompakte Blattstruktur sowie kräftige Seitentriebe.

Wechselt die Pflanze in die Blütephase, muss die Beleuchtungsdauer meist auf 12 Stunden pro Tag verkürzt werden. Durch diese photoperiodische Steuerung – der sogenannten Kurztags-Auslösung – wird der Übergang in die generative Phase und somit die Blütenbildung angestoßen. Besonders lichtsensitive Arten wie Hanf oder Chili zeigen bei abweichender Tageslichtdauer Fehlbildungen, ungleichmäßige Blüte oder stagnierendes Wachstum.

Stecklinge und Jungpflanzen verlangen ein Spezialprogramm: Anfangs sind 18 Stunden Licht und ein niedriger Intensitätswert von unter 200 µmol/m²/s ideal, bis das Wurzelsystem kräftig genug etabliert ist. Danach passt sich die Beleuchtungsdauer schrittweise den Anforderungen der jeweiligen Pflanzenart an, wobei insbesondere Kräuter flexibel auf längere Tageslichtperioden reagieren.

Konkrete Differenzierungen nach Pflanzenart sind entscheidend. Während Salat spektakulär zügig bei bis zu 18 Stunden Beleuchtung gedeiht, zeigen viele Gewürzpflanzen – wie beispielsweise Petersilie – ein verlangsamtes Wachstum bei zu langer Lichtzufuhr über 16 Stunden. Optimal gelingt die Steuerung durch explizite Zeitprogramme und das Monitoring von Lichtintensität und Klimaparametern im Tagesverlauf. Eine pauschale Richtlinie für jede Kategorie kann auf Grund des unterschiedlichen Lichtbedarfs einzelner Kulturen keine Anwendung finden; hier empfiehlt sich stets eine Anpassung auf Sorten- oder Gattungsebene.

- Keimlinge: 16–18 Stunden Licht täglich Die Lichtintensität sollte moderat bleiben, idealerweise unter 200 µmol/m²/s, um Deformationen und Stress durch zu starkes Licht zu vermeiden. Ein etwas größerer Abstand zur Lichtquelle schützt vor Verbrennungen bei empfindlichen jungen Blättern.

- Vegetative Phase: 16–20 Stunden Beleuchtung Diese Phase erfordert längere Tageslichtphasen, um das kompakte Wachstum von Laub und starken Seitenverzweigungen zu fördern. Robustere Pflanzen wie Tomaten und Salat profitieren von maximalen Lichtstunden ohne Stress zu verursachen.

- Blütephase: 12 Stunden Licht täglich Die reduzierte Tageslichtdauer steuert die photoperiodische Blüteninduktion und sorgt für die Ausbildung kompakter Blütenstände. Wichtig ist die präzise Einhaltung, da Abweichungen zu Fehlentwicklungen oder Verzögerungen führen können.

- Stecklinge und Jungpflanzen: 18 Stunden Licht mit geringer Intensität Beginnend mit einem milden Lichtspektrum und reduzierter PPFD-Wert unterstützen längere Lichtperioden die Wurzelbildung und minimieren Stress. Die Beleuchtungsdauer sollte mit zunehmender Wurzelentwicklung schrittweise angepasst werden.

- Salat und Blattgemüse: 16–18 Stunden Licht Diese Kulturtypen zeigen schnelles Wachstum bei langer Tageslichtdauer und profitieren von gleichmäßiger Lichtzufuhr zur Vermeidung von Vergeilung und Blattchlorose.

- Kräuter wie Petersilie oder Basilikum: 14–16 Stunden Licht Kräuter reagieren empfindlich auf zu lange Beleuchtung, was das Wachstum verlangsamt und zu einer verzögerten Ernte führen kann. Angepasste Lichtzyklen unterstützen aromatische und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe.

- Lichtintensitäts- und Lichterfahrung der Pflanzenphase anpassen Ein schrittweises Heranführen der Pflanzen an stärkere Lichtverhältnisse verhindert Verbrennungen und sorgt für eine gleichmäßige Entwicklung von Blattflächen und Stängeln.

- Pflanzenspezifische Differenzierung der Lichtzeit Je nach Gattung und Sorte ist eine individuelle Anpassung der Beleuchtungsdauer sinnvoll; Cannabispflanzen oder Chilischoten benötigen oft strikt eingehaltene Photoperioden, während Salate flexibel reagieren.

- Anpassung der Lichtzyklen bei Stecklingen zur Vermeidung von Stressreaktionen Junge Pflanzen reagieren sensibel auf plötzliche Änderungen; daher empfiehlt sich ein sanfter Übergang von längeren Lichtzeiten bei niedriger Intensität zu kürzeren, dafür stärkeren Beleuchtungsphasen.

- Tageslichtstunden in der Übergangszeit an natürliche Lichtgegebenheiten angleichen Im Anschluss an Keimling- und Vegetationsphase sollten die Lichtzyklen allmählich an saisonale Veränderungen und Pflanzenwachstum angepasst werden, um Wachstumsstress zu minimieren.

- Verwendung von Zeitprogrammen zur Steuerung der Beleuchtung Präzise einstellbare Timer ermöglichen die Einhaltung der optimalen Lichtphasen für jede Pflanzenphase und erleichtern so das Kulturmanagement erheblich.

- Regelmäßiges Monitoring der Pflanzenreaktionen Beobachtung von Blattfarbe, Blattstellung und Pflanzenstruktur unterstützt die Anpassung der Beleuchtungsdauer und vermeidet Fehlentwicklungen wie Vergeilung oder Blattschäden.

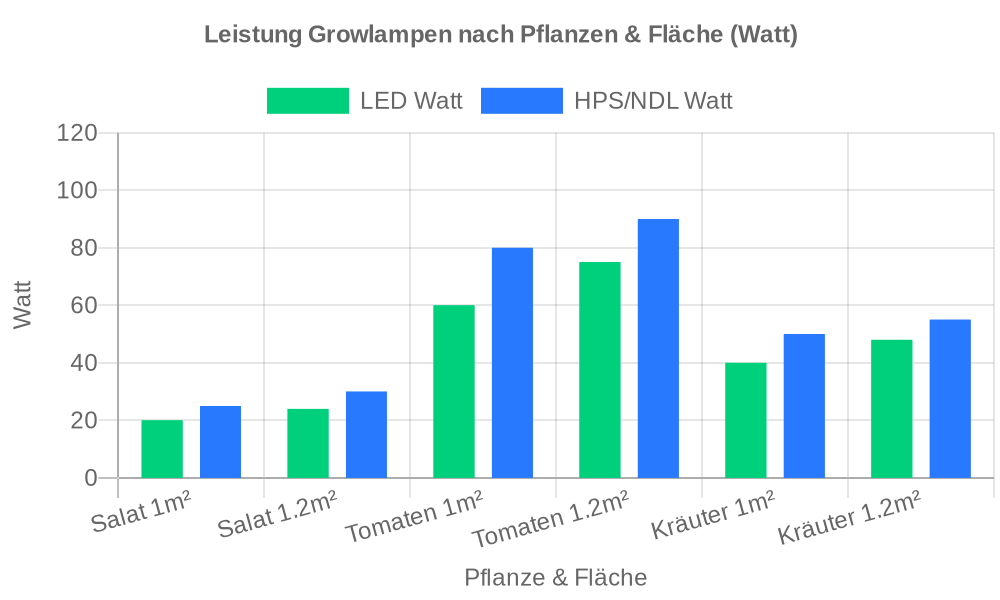

Leistungsbedarf in Watt für verschiedene Anbauflächen und Pflanzenarten

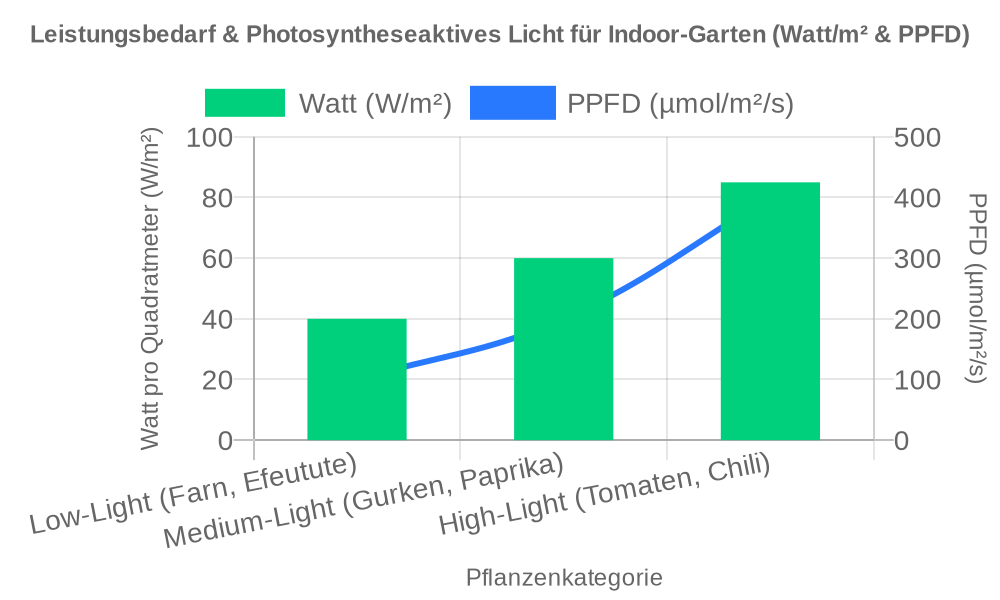

Die richtige Bestimmung des Leistungsbedarfs pro Quadratmeter entscheidet über die Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Indoor-Kultur. Low-Light Pflanzen wie Salat oder Spinat begnügen sich mit einer Zufuhr von etwa 20 bis 40 Watt/m², um eine stetige Photosynthese und ein ausgewogenes Blattwachstum zu ermöglichen. Im Segment der Medium-Light Pflanzen – hierzu zählen Basilikum, Petersilie oder Mangold – ist eine Energiezufuhr zwischen 40 und 60 Watt/m² zu wählen. Für stark lichtbedürftige Arten wie Tomaten, Paprika, Chili oder Auberginen steigt der Bedarf auf 60 bis 100 Watt/m².

Die Berechnung bezieht sich grundsätzlich auf die tatsächlich belichtete Anbaufläche. Für eine Fläche von etwa 1,2 Quadratmetern und einer gewünschten Kultur aus Tomaten, werden mindestens 75 bis 100 Watt LED-Leistung erforderlich, während Kräuter für die gleiche Grundfläche im Intervall von 40 bis 60 Watt zuverlässig gedeihen. Die Effizienz moderner LED-Growlights sorgt hier für eine gleichmäßige Lichtverteilung und reduziert den Energieeinsatz gegenüber klassischen HPS– oder NDL-Lampen, deren hohe Wärmeabstrahlung zusätzliche Kühlmaßnahmen verlangt.

Die Auswahl des Lampentyps bestimmt ferner die Lichtzonen und die Ausrichtung auf die jeweilige Pflanzenart. Klassische HPS– und NDL-Systeme produzieren bei vergleichbarer Wattzahl weniger nutzbares PAR-Licht und verteilen ihren Lichtkegel weniger gezielt – so sind hier oft größere Sicherheitszuschläge nötig, um Lücken in der Ausleuchtung zu vermeiden. Für besonders anspruchsvolle Kulturabschnitte empfiehlt es sich, die tatsächliche Stromaufnahme im laufenden Betrieb regelmäßig mit einem Energieverbrauchsmessgerät zu kontrollieren.

Auswirkungen von zu großen oder zu kleinen Abständen auf Pflanzengesundheit und Lichtausbeute

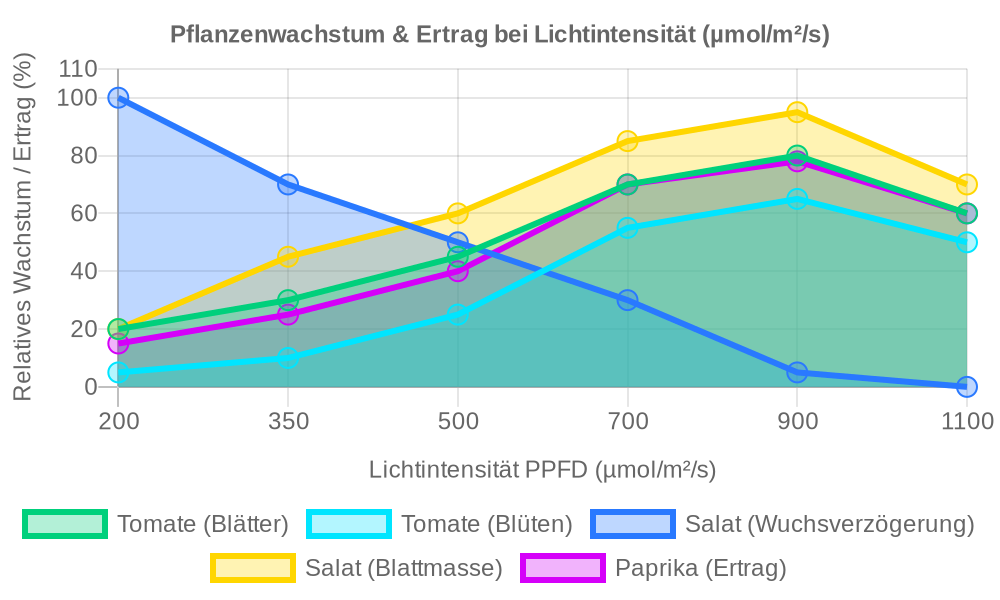

Sinkt der Abstand zwischen Lichtquelle und Pflanzenoberfläche auf ein Minimum, resultieren akute Blattschäden: Symptome äußern sich in Form von verbräunten Rändern, trockenen Blattspitzen sowie glänzenden, punktuell verdickten Blattpartien. Photosynthese und Wachstumsrate brechen ein, sobald lokale Temperaturen auf der Blattfläche die Schwelle von 30 Grad Celsius überschreiten und es zu Zellschäden kommt. Kräuter, Salate, Paprika und Tomaten reagieren mit unterschiedlich hoher Sensibilität – je filigraner das Blatt, desto eher setzen nekrotische Veränderungen ein.

Erhöht sich der Abstand hingegen zu stark, fällt die Photonendichte unter 200 µmol/m²/s, was zu Lichtmangel, blassgrüner Chlorophyllausbildung und ungleichmäßigem Streckungswachstum führt. Die betroffenen Gewächse investieren überwiegend in Längenwachstum ohne Ausbildung kompakter Internodien oder Blüten. Das Risiko, dass sich Pilzkrankheiten oder Schädlinge einnisten, steigt mit dem Abbau körpereigener Abwehrkräfte markant an.

Die Kontrolle dieser Balance gelingt mit spezifischem Blick auf zwei Parameter: Temperaturmessung auf Höhe des Blattwerks mit einem Infrarotthermometer sowie regelmäßiges Monitoring der Blattfarbe. Zugleich ist die Anpassung des Abstands dynamisch über die einzelnen Wachstumsstadien hinweg vorzunehmen: Keimlinge werden bei längeren Distanzen gehalten, adulte Pflanzen profitieren im Blütestadium von verringerten Abständen – solange die kritischen Schwellenwerte bei Temperatur und Lichtstärke eingehalten werden.

Anpassung der Beleuchtungsdauer an Jahreszeiten und klimatische Bedingungen

Jahreszeitliche Änderungen des natürlichen Lichtangebots machen eine variable Beleuchtungsdauer für den Indoor-Anbau essenziell. Während der Wintermonate reicht das natürliche Tageslicht selten für einen stabilen Stoffwechsel in wärmeliebenden Kulturen aus – hier sind längere künstliche Belichtungsperioden ab 16 Stunden täglich angezeigt. Im Hochsommer genügt in vielen Fällen eine Verkürzung der Lichtintervalle auf 12 bis 14 Stunden, da genug Sonnenlicht durch Fenster oder Reflexionsflächen hinzukommt.

Steigen die Außentemperaturen, empfiehlt sich die Einschränkung der Beleuchtungsdauer auf kühlere Nachtstunden zur Vermeidung eines kritischen Temperaturanstiegs im Anzuchtraum. In der kühlen Übergangszeit, wenn Heizsysteme aktiv sind, funktioniert eine zusätzliche Verlängerung des Lichtzyklus als Ersatz für fehlendes Tageslicht und stabilisiert das Wachstum empfindlicher Keimlinge und Kräuter.

Temperatur- und Lichtsteuerung laufen am effizientesten, wenn beide Faktoren miteinander gekoppelt werden. Zeitschaltuhren übernehmen die präzise Ansteuerung individueller Tageslichtphasen und sorgen dafür, dass keine Beleuchtungsperiode versehentlich überschritten wird. Für den Standortwechsel im Pflanzenregal, besonders bei Saisonübergängen, ist es ratsam, die Temperatur am Wuchsstandort in kurzen Intervallen zu prüfen und mit der gewählten Beleuchtungsdauer abzugleichen.

Etabliert haben sich abgestufte Anpassungsstrategien: Im Winter ergänzt eine längere Lichtdauer den fehlenden Sonnenanteil; im Sommer wird für eine gleichmäßige Lichtverteilung gesorgt, indem das Licht auf Tageshöchstzeiten konzentriert und gezielt durch Abschattung oder Umpositionierung der Leuchten reguliert wird.

- Anpassung der Beleuchtungsdauer an die saisonalen Lichtverhältnisse Im Winter künstliche Verlängerung der Lichtphasen auf bis zu 16–18 Stunden, um den Mangel an natürlichem Sonnenlicht auszugleichen; im Sommer Reduktion auf 12–14 Stunden, da ausreichend Tageslicht zur Verfügung steht.

- Optimierung der Temperatursteuerung in Kombination mit der Beleuchtung Kühlung bei steigenden Außentemperaturen durch Beleuchtungszeitverlängerung auf kühlere Nachtstunden, um Überhitzung und Hitzestress bei den Pflanzen zu vermeiden.

- Verwendung automatisierter Zeitschaltuhren für präzise Steuerung der Lichtzyklen Programmierung exakter An- und Abschaltzeiten für konstante Tageslichtphasen ohne manuelles Eingreifen, um Stress durch unregelmäßige Beleuchtung zu verhindern.

- Regelmäßiges Monitoring von Temperatur und Beleuchtungsintensität am Standort Kontrolle mit Infrarotthermometer und gegebenenfalls Lux- oder PPFD-Messgeräten, um die Wechselwirkung von Wärme und Licht an die Pflanzenbedürfnisse anzupassen.

- Anpassung der Lichtintensität und -höhe im Laufe der Jahreszeiten Höhenkorrekturen der Lampen, um veränderte Sonnenlichtverhältnisse zu ergänzen und so eine konstante Photosyntheseleistung sicherzustellen.

- Integration von Reflexionsmaterialien in die Anbauumgebung Optimierung der Lichtausbeute durch Verwendung von reflektierenden Flächen an Wänden und Böden, um Streuverluste zu minimieren und eine gleichmäßige Ausleuchtung sicherzustellen.

- Saisonale Umplatzierung der Pflanzen im Anbauraum Anpassung der Positionierung der Pflanzenregale oder -flächen zur besseren Nutzung natürlicher Lichtfenster und zur Vermeidung von Überhitzung oder Unterbelichtung.

- Phasengerechte Beleuchtungsanpassungen bei sensiblen Pflanzen Flexible Modifikation der Lichtdauer während der empfindlichen Keimlings- und Blütephase, um Entwicklungsstörungen zu verhindern und gesunde Pflanzen zu fördern.

- Vermeidung von Beleuchtung während heißester Tageszeiten im Sommer Abschaltung oder Verdunkelung in den Mittagsstunden, um Hitzeschäden zu reduzieren und die Pflanzen vor übermäßiger Verdunstung zu schützen.

- Einsatz von Dimmern und Steuerungssystemen für individuelle Lichtprofile Feineinstellung der Lichtintensität und -dauer je nach Pflanzenart und Wachstumsschritt, gesteuert per digitaler Schnittstellen für maximale Effizienz.

- Vorbeugende Wartung und Überprüfung der Beleuchtungssysteme Regelmäßige Kontrolle der Lampenleistung und eventueller Verschmutzungen, die Lichtausbeute und Wärmeentwicklung beeinflussen können, um gleichbleibend optimale Bedingungen zu gewährleisten.

- Kombination von Licht- und Klimasteuerung über Smart-Home-Systeme Vernetzung von Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungssystemen für automatisierte Anpassungen in Echtzeit unter Berücksichtigung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

- Berücksichtigung von Blüh- und Ruhephasen bei der Lichtplanung Anpassung der Lichtzyklen entsprechend den biologischen Rhythmen der Pflanzen, um natürliche Wachstums- und Regenerationsprozesse bestmöglich zu unterstützen.

Lichtqualität und Lichtspektrum: Einfluss auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen

Mit dem Fokus auf das Thema Growlampe FAQ entsteht eine hohe Relevanz für Lichtqualität und Lichtspektrum, da diese Parameter die Entwicklung aller Pflanzenstadien steuern. Schon während der Keimung bewirkt die Zusammensetzung des Lichtspektrums widerstandsfähige und symmetrisch wachsende Keimlinge. Sind im Sonnenlicht oder in Innenräumen essenzielle Spektralanteile nicht ausreichend vertreten, helfen gezielt eingesetzte LED-Lichtquellen, Leuchtstoffröhren und moderne Growlampen. Unterschiedliche Lichtfarben – insbesondere Blau, Rot und FarRed – besitzen eigene, messbare Einflüsse auf Zellteilung, Blütenbildung und Streckung. Praxisgerechte Abstimmung von Mischungsverhältnis, Intensität und Verteilung der einzelnen Lichtfarben ermöglicht es, Wachstumsgeschwindigkeit, Pflanzenarchitektur und spätere Fruchtreife systematisch zu steuern. Ein gut gewähltes Lichtspektrum wirkt sich sowohl in frühen Entwicklungsphasen als auch beim Fruchtansatz auf Parameter wie Biomasse, Verzweigung und Ertrag pro Pflanze aus.

Wirkung von Blau-, Rot- und FarRed-Licht auf Wachstums- und Blütephasen

Blaues Licht im Wellenlängenbereich von 400–500 nm beschleunigt die Bildung standfester Pflanzenstrukturen, fördert einen gedrungenen Habitus und stimuliert während der vegetativen Phase in der Regel 25–35 % des Gesamtspektrums für Blattgemüse wie Salat, Spinat oder Kresse. Hier sorgt ein erhöhter Blauanteil für ein ausgewogenes Verhältnis aus Wurzel- und Blattwachstum. Rotes Licht (600–700 nm) ist direkt an der Auslösung von Bildung generativer Organe wie Blütenständen beteiligt. Werte von 45–55 % Rotlicht sind bei der Kultivierung von Fruchtpflanzen üblich, verstärken Blüte und Fruchtmasse merklich. Der Zusatz von FarRed-Licht (700–750 nm), dessen Anteil bei 5–10 % sinnvoll liegt, beeinflusst die Verlängerung der Sprossachsen und das Einsetzen der Blüte – gezielt eingesetzt, bewirkt dies eine günstigere Lichtausnutzung im dicht bewachsenen Bestand. Die Kombination von Rot- und FarRed-Anteilen erhöht beispielsweise bei Tomaten die Ausbildung von Blüten und Fruchtkörpern deutlich. Moderne LED-Growlampen sind in der Lage, diese Spektralbereiche mit präzisen Peaks abzudecken, ältere Leuchtstoffsysteme hingegen weisen meist nur breitere, flache Spektren auf, sodass die gezielte Förderung bestimmter Prozesse oft aufwendiger bleibt.

| Lichtfarbe | Wellenlängenbereich (nm) | Hauptwirkung auf Pflanzenprozesse | Empfohlene prozentuale Anteile im Spektrum | Typische Pflanzenphasen | Beispiele typischer Lampenspektren | Zusätzliche Hinweise |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Blau (Blue) | 400 – 500 | Fördert Zellteilung und Chlorophyllbildung, steuert kompaktes, kräftiges Wachstum. Erhöht Blattdichte und Cymbidium-Wuchsform. Unterstützt Wurzelentwicklung und starke Blattbildung. | 25 – 35 % für Blattgemüse und vegetative Phase | Keimung, vegetatives Wachstum | Moderne LED-Growlampen mit speziellem 450 nm Peak, Leuchtstoffröhren mit kühlem Weißlicht | Hoher Blauanteil vermeidet Vergeilung und sorgt für robuste, standfeste Pflanzen. Übermäßiges Blau kann aber Streckung hemmen. |

| Rot (Red) | 600 – 700 | Aktiviert Blüteninduktion, generative Entwicklung und Fruchtbildung. Fördert Photosyntheseeffizienz und Biomassezunahme während der Blüte- und Fruchtphase. | 45 – 55 % in Blüte- und Fruchtphasen | Blüte, Fruchtbildung | LED-Growlampen mit roten Peaks bei 660 nm, Leuchtstofflampen mit hohem Rotanteil | Zu hoher Rotanteil ohne Blau kann Streckung begünstigen; Balance mit Blau für gesunde Pflanzenarchitektur wichtig. |

| FarRed | 700 – 750 | Fördert Streckung der Sprossachsen, beschleunigt Blüteeinleitung und verbessert Lichtausnutzung im dichten Bestand. Unterstützt Photorezeptoren (Phytochrom). | 5 – 10 % als Ergänzung in Blüte-/Fruchtphase | Übergang vegetativ zu generativ, Reifephase | Spezielle LED-Growlampen mit FarRed-Modulen, ältere Lampen meist ohne präzisen FarRed-Anteil | FarRed verbessert Lichtdurchdringung und fördert präzise Blütezeiten; Einsatz dient zur Feinabstimmung der Pflanzenphysiologie. |

Vorteile des Vollspektrum-LED-Lichts für vielseitigen Pflanzenanbau

Ein Vollspektrum-LED-Licht deckt von Violett bis FarRed sämtliche Lichtbereiche für den ganzjährigen Indoor-Einsatz ab. In der Praxis garantiert dieses breite Spektrum, dass empfindliche oder anspruchsvolle Pflanzenarten kein Wachstumslimit durch einseitige Beleuchtung erfahren – Verzögerungen beim Wechsel zwischen Keimung, vegetativer Entwicklung und Blüte bleiben aus. Dadurch gestaltet sich die Umstellung auf neue Kulturen oder Kultivars besonders einfach, das Nachrüsten oder Austauschen einzelner Leuchten entfällt vollständig. Insbesondere Systeme wie Quantum Boards und leistungsstarke COB-LEDs überzeugen durch spektrale Kontinuität, eine gleichmäßig verteilte Lichtausbeute und nachgewiesene Stressreduktion in allen Lebensphasen. Pflanzenspezifische Lichtbedürfnisse können flexibel abgedeckt werden, ohne abrupte Belastung durch Spektralsprünge oder Lichtpausen, was robuste, vitale Pflanzen zur Folge hat.

Farbtemperaturen und ihr Einfluss auf Photosynthese und Pflanzenentwicklung

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle, angegeben in Kelvin (K), reguliert die Bildung von Blattmasse sowie Blüte und Fruchtstand direkt. Typische Kelvinwerte um 6000–6500 K – also kaltweiß – stimulieren vor allem die Zellteilung, die Ausbildung breiter Blattspreiten und ein kräftiges, gedrungenes Wachstum in der vegetativen Phase. Demgegenüber stehen warmweiße Bereiche mit 2700–3000 K, deren Schwerpunkt im roten Licht liegt, das wiederum Bildung und Entwicklung der Blütenorgane und die Fruchtreife von Paprika, Tomaten und Chili fördert. Dafür eignen sich auch LED-Systeme mit flexibler Einstellung des Spektrums, sodass phasenspezifische Anpassungen leicht vorgenommen werden können. Im praktischen Anbau lässt sich die Steuerung der Farbtemperatur für effektive Photosyntheseleistung, Wachstumshöhe und Blattfläche in jeder Kultur beweisen; entscheidend ist, die Zusammenstellung der Lichtfarben an jede Entwicklungsphase anzupassen.

Auswahl der Lichtqualität passend zu unterschiedlichen Pflanzentypen

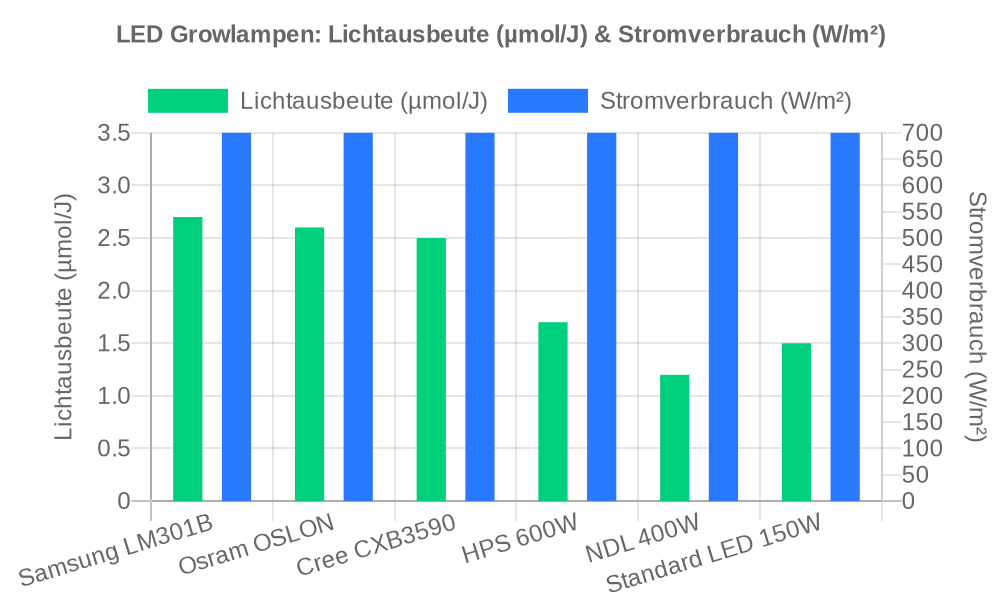

Die Wahl und Abstimmung der Lichtqualität hängt stark vom spezifischen Pflanzenprofil und den gewünschten Kulturzielen ab. Bei Blattpflanzen wie Salaten, Kräutern oder Spinat empfiehlt sich ein Blauanteil von 30–35 % im Spektrum, kombiniert mit einer Farbtemperatur von 6000–6500 K, um kräftige, umfangreiche Blattstrukturen zu erreichen. Für Blütenpflanzen wie Geranien, Petunien oder Zierpflanzen ist ein Spektrum optimal, in dem der Rotanteil mindestens 50 % beträgt – dies stimuliert Bildung und Langlebigkeit der generativen Strukturen. Fruchtpflanzen wie Tomaten, Gurken, Chili profitieren von einer möglichst vollständigen spektralen Versorgung mit zusätzlichen 5–10 % FarRed-Anteil, der Ausreifung und Fruchtmasse begünstigt. Systeme auf Samsung LM301B-Basis gelten dank hoher Effizienz (bis über 3 μmol/Joule), exzellenter Farbwiedergabe und präzisem Lichtspektrum als besonders alltagstauglich, da sie eine beständige und anpassbare Beleuchtung für vielfältige Pflanzentypen bieten. Für tropische Arten und Orchideen bieten Lampen mit erhöhtem Grünlicht- oder FarRed-Output Vorteile, da diese Exoten auf spezielle spektrale Stimuli angewiesen sind. Vor dem Kauf einer Growlampe ist die Analyse des Wellenlängenprofils – vor allem die Anteile von Blau-, Rot- und FarRed-Emission – ein wesentlicher Schritt für eine erfolgreiche, kulturangepasste Aufzucht.

- Blattpflanzen (z. B. Salat, Spinat, Kräuter): Setzen auf einen hohen Blauanteil von 30–35 % im Spektrum mit einer Farbtemperatur von 6000–6500 K, um kompaktes Wachstum und kräftige, gesunde Blattstrukturen zu fördern; ideal sind LED-Modelle mit Samsung LM301B-Chips, die eine gleichmäßige Lichtverteilung und präzise Blauemission bieten.

- Blütenpflanzen (z. B. Geranien, Petunien, Zierpflanzen): Benötigen einen dominanten Rotanteil von mindestens 50 %, um die generative Entwicklung, Blütenbildung und Blütenstabilität zu verbessern; hierfür eignen sich Vollspektrum-LEDs mit zuschaltbarem FarRed-Bereich oder spezielle Leuchten mit starken Rot-LEDs (600–700 nm) für intensivere Blüteanregung.

- Fruchtpflanzen (z. B. Tomaten, Gurken, Chili): Profitieren stark von einer ausgewogenen Kombination aus Rot (45–55 %), Blau (20–30 %) und einem ergänzenden FarRed-Anteil von 5–10 %, was die Fruchtreife, Ertragsmenge und den Biomasseaufbau optimiert; moderne Quantum Boards oder COB-LEDs mit präziser Spektralkontrolle liefern optimale Resultate bei hoher Effizienz.

- Tropische Pflanzen und Orchideen: Erfordern spezielle Spektren mit erhöhtem Grün- und FarRed-Lichtanteil, um pflanzentypische Photosyntheseprozesse und Blütenzyklen zu unterstützen; Lampen mit erweiterter spektraler Bandbreite oder regelbaren Spektrumsoptionen ermöglichen die Anpassung an individuelle Lichtbedürfnisse exotischer Kulturen.

- Allgemeine Empfehlungen: Vor Kauf einer Growlampe unbedingt das Emissionsprofil prüfen und sicherstellen, dass die Lichtfarben (Blau, Rot, FarRed) in den für die Zielpflanze idealen Anteilen vorhanden sind; hochwertige LED-Systeme auf Samsung LM301B-Basis bieten aufgrund ihrer hohen Photosynthetischen Photonenflussrate (PPF) und Effizienz (bis über 3 μmol/Joule) hervorragende Alltagstauglichkeit.

- Phasenspezifische Beleuchtung: Nutzen von dimm- oder schaltbaren Lampen, um die Farbtemperatur und Lichtintensität an die jeweilige Wachstumsphase anzupassen (z. B. 6500 K für vegetative Phase, 2700 K für Blüte), so lässt sich das Pflanzenwachstum und die Entwicklung gezielt steuern und Stress reduzieren.

- Mehrflächen- und Mischkulturen: Bei Anbau mehrerer Pflanzenarten empfiehlt sich der Einsatz von Vollspektrum-LED-Systemen, die breit gefächerte Lichtspektren bieten, um unterschiedliche Lichtansprüche gleichzeitig abzudecken und so Erträge sowie Pflanzenfitness zu maximieren.

- Lichtverteilung und Montage: Achten auf einen homogenen Lichtkegel und flexible Montageoptionen, um Schattenstellen zu vermeiden und die Beleuchtungsstärke exakt an die Pflanzenhöhe und Kulturfläche anzupassen; Reflektoren und Abstände spielen hierbei eine entscheidende Rolle für effiziente Ausnutzung des Lichts.

- Kombination mit Tageslicht: In Anlagen mit natürlichem Lichteinfall sollte die künstliche Beleuchtung spektral so abgestimmt werden, dass fehlende Wellenlängen ergänzt werden, beispielsweise verstärkter Blau- oder FarRed-Anteil bei Tageslichtmangel in Innenräumen oder in Wintermonaten.

- Innovationen und Trends: Moderne Growlampen integrieren oft intelligente Steuerungen mit Sensoren zur automatischen Anpassung des Spektrums und der Intensität an Pflanzenbedarf und Umgebungsfaktoren, was eine individuelle, ressourcenschonende Lichtversorgung ermöglicht und optimale Wachstumsbedingungen schafft.

Energieverbrauch, Wärmeentwicklung und Lebensdauer von LED-Pflanzenlampen

Vergleich von Stromverbrauch zwischen LED- und herkömmlicher Pflanzenbeleuchtung

Die Growlampe FAQ rückt den Energieverbrauch von LED-Pflanzenlampen in den Mittelpunkt, da diese Technik im direkten Vergleich zu HPS-Natriumdampflampen und Leuchtstoffröhren den Energiebedarf im Indoor-Anbau messbar senkt. LED-Growlampen mit 150 Watt benötigen pro Tag meist zwischen 0,8 und 1,2 kWh, während gleichwertige HPS-Natriumdampflampen 1,7 bis 2,0 kWh am Tag fordern. Dieser Unterschied summiert sich bei längerer Laufzeit und größeren Flächen erheblich.

Schon auf einem Quadratmeter kann eine konventionelle 400-Watt-HPS-Lampe etwa 270 kWh in 8 Wochen verbrauchen, während eine 240-Watt-LED-Lampe nur rund 160 kWh benötigt. Moderne Leuchtstoffröhren liegen dazwischen, können aber in Bezug auf Strombedarf und Lichtausbeute mit aktuellen LEDs nicht mithalten.

Auch die durchschnittliche Lebensdauer spricht für den Wechsel: Viele LEDs schaffen rund 50.000 Stunden Laufzeit, HPS-Leuchtmittel nur ca. 2.000 bis 4.000 Stunden, Leuchtstoffröhren typischerweise 6.000 bis 10.000 Stunden. So reduziert sich der Wartungsaufwand und die Zahl der Lampenwechsel deutlich.

Durch den niedrigeren Wärmeausstoß von LED-Growlampen sinken Kühlbedarf und Gesamtstromverbrauch im Growraum spürbar. In geschlossenen Räumen läuft die Klimatisierung effizienter, Geräte wie Umluftventilatoren werden weniger beansprucht, und die Raumtemperatur wird durch die geringe Abwärme der LEDs konstanter gehalten.

Zudem müssen bei LEDs keine Einschaltstromspitzen bedacht werden; das vereinfacht die Installation, vermindert Belastungen für das Stromnetz und erhöht die Betriebssicherheit – besonders auf größeren Flächen.

Wärmeableitung und Temperaturmanagement zur Optimierung von Lebensdauer und Leistung

LED-Pflanzenlampen produzieren deutlich weniger Abwärme als HPS-Lampen oder Leuchtstoffleuchten. Das ermöglicht kompaktere und variablere Aufbauten im Indoorbereich, ohne das Raumklima übermäßig zu erwärmen. Entscheidend für Leistung und Halbleiterlebensdauer bleibt das Temperaturmanagement der verbauten Module.

Ein Passivkühlkörper mit Aluminiumrippen maximiert die Oberfläche und verteilt die Abwärme der LEDs ohne bewegliche Teile. Das macht solche Lampen besonders leise, und wartungsarm – mechanischer Verschleiß entsteht nicht. Bei eng montierten Installationen oder hoher Lichtleistung empfiehlt sich zur Unterstützung oft das Zusammenspiel mit aktiven Lüftern, um Wärme kontinuierlich abzuführen.

In spezialisierten, leistungsstarken Anlagen wird ergänzend auf Wasserkühlung gesetzt, um sehr große Wärmemengen gezielt und effektiv vom Leuchtenkörper fernzuhalten – dies vergrößert die Lebensdauer der LED-Chips und sorgt für gleichmäßige Lichtausbeute. Oberflächentemperaturen an LED-Komponenten sollten konstant unterhalb von 50°C gehalten werden, um vorzeitige Alterung und Lichtverlust zu vermeiden.

Die richtige Planung der Luftführung und Kontrolle der Lampentemperatur senkt Ausfallrisiken, erhält die Photonenemission auf gleichbleibend hohem Niveau und wirkt sich insgesamt positiv auf die Stromkosten durch geringeren Abkühlungsbedarf aus.

Erkennung von Leistungseinbußen und typischer Verschleiß bei LED-Growlampen

Im Betrieb treten an LED-Growlampen im Laufe der Zeit typische Verschleißerscheinungen auf. Die ersten Anzeichen sind meist verringerte Lichtintensität, andersverteiltes Farbspektrum und Veränderungen des Pflanzenwachstums. Bei längerer Laufzeit wird die Photosyntheseleistung der Pflanzen durch diese Faktoren spürbar beeinflusst.

- Verringerte Lichtintensität mit der Zeit reduziert die Photosyntheseeffizienz und führt zu sichtbar schwächerem Pflanzenwachstum.

- Veränderung im Farbspektrum durch Alterung der LEDs kann das pflanzenrelevante Lichtspektrum verschieben und damit die Effektivität der Beleuchtung beeinträchtigen.

- Hotspots und ungleichmäßige Lichtverteilung deuten auf defekte Module oder mangelhafte Kühlung hin und führen zu Stressstellen bei den Pflanzen.

- Flackernde oder ausgefallene LEDs sind klare Anzeichen für elektrische Defekte oder Überhitzungsschäden, die eine umgehende Reparatur erfordern.

- Stark erhitzte LED-Bauteile weisen auf unzureichende Wärmeabfuhr hin und beschleunigen den Alterungsprozess der Leuchtdioden.

- Verändertes Pflanzenwachstum mit vermehrtem Strecken oder verkümmertem Laub kann ein indirektes Indiz für unzureichende Lichtqualität oder -intensität sein.

- Regelmäßige Temperaturüberwachung der LED-Gehäuse ermöglicht frühzeitiges Erkennen von Überhitzung, die lebensverkürzend wirkt.

- Stichprobenartige Messung der Lichtstärke und PAR-Werte hilft, die tatsächliche Leistungsabgabe der Lampe zu kontrollieren und Leistungsverluste rechtzeitig zu entdecken.

- Dokumentation der Betriebsstunden erleichtert das Abschätzen des zu erwartenden Verschleißgrades und unterstützt planmäßige Wartungsintervalle.

- Überwachung der Lüfterfunktion bei aktiven Kühlsystemen verhindert thermische Schäden durch unzureichende Luftzirkulation.

- Abgleich mit Herstellerangaben zu Farbtemperatur und Lumen ermöglicht eine objektive Bewertung der Lampenleistung über die Zeit.

- Tauschen verschlissener Kühlkörper oder Module bei identifizierten Defekten erhält die Lichtausbeute auf hohem Niveau und verhindert Ausfallzeiten.

Regelmäßige Sichtkontrollen, Temperaturüberwachung der Leuchtengehäuse und stichprobenartige Messungen mit einem Luxmeter oder speziellen PAR-Messgeräten (ermitteln den für Pflanzen relevanten Bereich der Lichtstrahlung) helfen, Leistungsabfall und einzelne Defekte frühzeitig zu identifizieren. Springende oder flackernde LEDs, Hotspots, starke Erwärmung an Einzelmodulen oder hörbare Störungen durch verschlissene Lüfter weisen klar auf Defekte in Kühlung und Elektronik hin.

Durch die Dokumentation der Betriebsstunden und gezielten Austausch von Komponenten, beispielsweise defekter LED-Module oder Kühlrippen, bleibt die Lichtleistung auf hohem Niveau und Ausfälle werden vermieden. Der Abgleich mit den Herstellerangaben zur Farbtemperatur und Leuchtkraft (Lumen) hilft, die Leistungsfähigkeit objektiv einzuordnen und Verschleiß rechtzeitig zu erkennen.

Energieeffizienz durch den Einsatz von Dimmern, Zeitschaltuhren und Steuerungssystemen

Dimmer, Zeitschaltuhren und smarte Steuerungssysteme steigern die Energieeffizienz von LED-Growlampen erheblich. Durch gezielte Dimmung wird die Lichtabgabe optimal an die jeweilige Pflanzenphase angepasst und Strom auf Knopfdruck gespart. Automatische Zeitschaltuhren verhindern Überbeleuchtung und begrenzen den Verbrauch verlässlich auf das nötige Maß.

Sensorbasierte Steuerungstechnik für Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchte vernetzt mehrere Systeme miteinander: So laufen Lampen, Klimagerät und Belüftung nur dann, wenn es bei aktuellen Bedingungen für den Pflanzenbestand erforderlich ist. Das spart nicht nur Energie, sondern verbessert über Steuerapps am Smartphone oder Rechner auch die Übersicht und Kontrolle.

Durch individuelle Programmieroptionen und Regelzeitvorgaben lässt sich der Stromverbrauch dauerhaft minimieren, die Lebensdauer der Komponenten verlängern und die Ernteleistung stabilisieren. Funktionen wie Softstart oder Tageszeitprofile geben volle Kontrolle über Lichtspektrum und Intensität – unabhängig davon, ob privat oder gewerblich genutzt wird.

Auswahlkriterien für LED-Growlampen: Wattzahl, PAR-Wert und Anbaufläche

Für den gezielten Indoor-Anbau rücken bei der Auswahl von LED-Growlampen konkrete Kenngrößen wie Wattzahl, PAR-Wert und die genaue Nutzfläche in den Mittelpunkt. Diese Kennzahlen bestimmen, mit welcher Lichtintensität und Energieeffizienz die künstliche Beleuchtung eingesetzt werden kann. Wer die Leuchtparameter auf das tatsächliche Flächenmaß im Growraum anpasst, verhindert Über- oder Unterversorgung und erreicht konstante Ergebnisse bei der Pflanzenzucht. Gerade in eng bemessenen Anbauräumen oder bei der vertikalen Hydrokultur erweist sich die passgenaue Anpassung als ausschlaggebend für gute Erträge.

Wattleistung lässt sich als erste Orientierung nutzen, bietet allerdings allein nur eine grobe Schätzung. Die tatsächliche Eignung eines Leuchtmittels ergibt sich erst aus der Bewertung des Lichtspektrums und der über die LED bereitgestellten nutzbaren Photosyntheseleistung. Wer etwa nur auf die technische Wattangabe achtet, kann je nach Bauart leistungsschwache Module erwischen, deren Licht kaum von der spezifischen Pflanzenart verwertet wird. Auch der Abstand zum Pflanzendach und die Dimensionierung der Leuchtfläche sollten von Beginn an in die Kalkulation einbezogen werden.

Paneele mit exakt einstellbarer Photonenmenge und gezieltem Abstrahlwinkel ermöglichen eine gleichmäßige Ausleuchtung, reduzieren Schattenareale und sorgen für eine vorteilhafte Ausnutzung der verfügbaren Energie. Ohne diese Abstimmung bleibt das Potenzial moderner LED-Technik unausgeschöpft und die Stromkosten steigen, ohne dass die Lichtausbeute merklich verbessert wird. Deshalb lohnt es sich, im Vorfeld das Zusammenspiel aus Wattzahl, PAR-Output und Anbaufläche exakt zu bestimmen und bei der Auswahl auf modulare Systeme mit flexibler Lichtsteuerung zu achten.

Berechnung des passenden Wattbedarfs pro Quadratmeter Anbaufläche

Die Ermittlung der benötigten Leistung für die Fläche richtet sich direkt nach Lichtbedarf der Kulturen. Faktoren wie Pflanzendichte und Pflanzenart bestimmen darüber, wie viele Watt/m² vorzusehen sind. Um eine typische Growfläche praxisgerecht ausleuchten zu können, wird pro Szenario differenziert:

Für sogenannte Low-Light-Pflanzen wie Farne und Efeutute reicht bereits eine Basisversorgung von 25–40 Watt/m². Mittelzehrende Medium-Light-Pflanzen – Gurken, Paprika – profitieren in der Regel von 40–60 Watt/m². Stark zehrende Arten wie Tomaten oder Chili verlangen eine deutliche Steigerung der Lichtintensität: Hier kommen 60–85 Watt/m² zum Tragen, um die hohe Leistungsaufnahme und den Wachstumsdruck auszugleichen. Bei leistungseffizienten LEDs mit hohem µmol/J-Wert verschiebt sich das Optimum nach unten, da mehr verwertbares Licht pro Watt erzeugt wird.

| Pflanzentyp | Watt/m² | Beispielpflanzen | Lichtbedarf / Charakteristik | Empfohlene PPFD (µmol/m²/s) | Besonderheiten bei der Beleuchtung |

|---|---|---|---|---|---|

| Low-Light | 25–40 | Farn, Efeutute, Spinat | Niedriger Lichtbedarf, geeignet für Schattenbereiche, robust | 50–100 | Größere Abstände der Lampen möglich, diffuse Lichtquellen ideal |

| Medium-Light | 40–60 | Gurken, Paprika, Kräuter | Mittlerer Lichtbedarf, ausgewogene Lichtintensität für gesundes Wachstum | 100–200 | Gleichmäßige Abstrahlung notwendig, modulare Steuerung sinnvoll |

| High-Light | 60–85 | Tomaten, Chili, Basilikum | Hoher Lichtbedarf zur Förderung von Blüten- und Fruchtbildung | 200–400 | Engere Lampenabstände, hohe PPFD-Werte, intensives Lichtspektrum erforderlich |

| Zusätzliche Hinweise | Wirkung / Praxis-Tipp |

|---|---|

| Wattzahl nur grober Richtwert | Effiziente LEDs mit hohem µmol/J-Wert reduzieren Wattbedarf |

| Pflanzenentwicklung beobachten | Lichtmenge bei Wachstumsphasen anpassen |

| Abstand von Lampe zu Pflanze | Abstand beeinflusst PPFD – zu nah kann Verbrennung riskieren |

| Pflanzenstände optimieren | Dichte der Pflanzenhöhe beeinflusst Lichtverteilung und Bedarf |

| Nutzung von Reflektoren | Verbessert gleichmäßige Lichtverteilung, erhöht Effizienz |

Die tatsächliche Auswahl des Leuchtmittels ergibt sich unmittelbar aus diesen Orientierungswerten und der individuellen Raumsituation. Für größere Kultivierungsprojekte empfiehlt es sich, den Bedarf regelmäßig nach anzupassenden Wuchsbedingungen und zunehmender Blattfläche zu überprüfen, um unterschiedliche Lichtzonen gezielt ausgleichen zu können.

Bedeutung des PAR-Werts für Lichtaufnahme und optimales Pflanzenwachstum

Die Relevanz des PAR-Werts ergibt sich aus dem direkten Zusammenhang zur nutzbaren Photosyntheseleistung – gemessen wird die im Bereich von 400 bis 700 Nanometern abgegebene Strahlungsenergie. Nur dieser Anteil des Lichts wird von Pflanzen zur Umwandlung von Licht in Energie aufgenommen. Unabhängig von der reinen Wattleistung können unterschiedliche Lampenmodelle im PAR-Vergleich enorme Differenzen aufweisen, da nicht jede LED gleich verteilt und effizient auf das pflanzliche Chlorophyll abgestimmt ist.

Die Bewertung des PAR-Werts erlaubt eine direkte Aussage darüber, wie viel tatsächlich nutzbares Licht auf den Blättern ankommt. Dies geschieht objektiv über die Photosynthetisch aktive Photonenflussdichte (PPFD/µmol/m²/s). Wer hierbei auf moderne Lampenmodelle achtet, findet Angaben von 2,5 µmol/J oder mehr. Solch hohe Werte gewährleisten schnelleres vegetatives Wachstum und sichtbar vitalere Pflanzenstrukturen. Im Vergleich trennt der PAR-Wert energiehungrige Modelle von effizienten, zeitgemäßen LED-Modulen.

Viele Hersteller liefern eigens PPFD- und PAR-Diagramme für ihre Module, wodurch die tatsächliche Lichtqualität für die Praxis vergleichbar wird – unabhängig vom nominellen Stromverbrauch.

Abstimmung der Lampenleistung auf Anbauvolumen und Pflanzenanforderungen

Die Kalkulation der Gesamtleistung muss in enger Abstimmung mit den räumlichen Voraussetzungen und den individuellen Charakteristika der Kulturen erfolgen. Je größer die nutzbare Anbaufläche und je mehr Kombinationen verschiedener Pflanzenarten, desto differenzierter müssen Lichtmenge und -intensität abgestimmt werden. Wer beispielsweise eine üppige Begrünung verschiedener Ebenen betreibt, erhöht den Lichtbedarf merklich – sowohl Blattform, -dichte als auch Wuchshöhe haben Einfluss auf die Ausleuchtung.

- Volumen exakt bestimmen: Länge × Breite × Höhe berechnen, um das Anbauvolumen präzise zu erfassen und den Lichtbedarf realistisch abzuschätzen, da nicht nur die Grundfläche, sondern auch die Pflanzenhöhe und Luftzirkulation Einfluss auf die Beleuchtung haben.

- Unterschiedliche Ansprüche der Pflanzen berücksichtigen: Stark lichtbedürftige Kulturen wie Tomaten benötigen deutlich höhere Lichtmengen und intensivere PAR-Werte als Schatten- oder Halbschattenpflanzen wie Spinat oder Kräuter, die auch mit geringerer Wattzahl optimale Photosynthese erzielen.

- Enge Bestandsführung steigert den Lichtbedarf pro Fläche: Eine dichte Pflanzung führt zu höherem Konkurrenzdruck um Licht; deshalb müssen Lichtintensitäten und Uniformität der Ausleuchtung verstärkt beachtet werden, um alle Blätter ausreichend zu versorgen.

- Permanente Kontrolle der Wachstumsentwicklung: Regelmäßige Beobachtung der Pflanzenreaktionen auf die Beleuchtung ermöglicht eine zeitnahe Anpassung des Lampen-Setups, damit Lichtstress, Verbrennungen oder Unterversorgung vermieden werden und Wachstum optimal synchron bleibt.

- Beispiele für typische Lichtbedarfsszenarien: Kompakte Kräuterzucht kommt mit etwa 30 Watt/m² aus, während anspruchsvolle Fruchtpflanzen wie Chili oder Paprika mindestens ab 60 Watt/m² benötigen, um Blüte und Fruchtentwicklung effizient zu fördern.

- Wuchsform und Blattstruktur einbeziehen: Pflanzen mit großen Blattflächen oder hoher Wuchshöhe benötigen häufig eine veränderte Lampeinstellung oder zusätzliche Beleuchtung, um Schattenbereiche zu minimieren und das Licht gleichmäßig zu verteilen.

- Lichtverteilung bei mehreren Ebenen sicherstellen: Bei vertikaler Nutzung des Growraums sollten die Lichtquellen passend angeordnet und die Leistung auf jede Ebene abgestimmt werden, um flächendeckend ausreichend PPFD zu gewährleisten.

- Abstand zwischen Lampen und Pflanzen anpassen: Die Lampenhöhe wird an die Pflanzenhöhe angepasst, um optimale Beleuchtungsstärke ohne Verbrennungsrisiko sicherzustellen; dabei steigen bei engeren Abständen die Wattzahlen pro Fläche zwangsläufig.

- Lichtzyklen und Tageslänge im Blick behalten: Unterschiedliche Pflanzenphasen (Keimung, Wachstum, Blüte) erfordern variierende Lichtintensitäten und -dauer; die Anpassung der Lampe an diese Phasen maximiert Ertrag und Qualität.

- Synergie von Beleuchtung und Belüftung bedenken: Eine abgestimmte Kombination von Licht- und Klimasteuerung verhindert Hitzeansammlungen und sorgt für gesunde Photosyntheseprozesse unter konstanten Wachstumsbedingungen.

Durchdachte Lichtplanung verzahnt das vorhandene Raumangebot mit der spezifischen Photosynthese-Intensität. Die regelmäßige Überprüfung des Pflanzenbestandes und angepasste Steuerung führen zu konstant guten Resultaten. Eine präzise Balance zwischen Leuchtleistung und individuellem Bedarf sichert konstante Entwicklung in jeder Wachstumsphase.

Bewertung von Energieeffizienz und Lichtausbeute bei der Lampenwahl

Aktuelle LED-Modelle zeichnen sich durch eine gesteigerte Energieeffizienz und eine optimierte Lichtausbeute aus. Die zentrale Kennzahl ist die Effizienz in µmol/J, also die Menge erzeugter Photosynthese-Photonen im Verhältnis zur verbrauchten elektrischen Energie. Herangezogene Werte von 2,5 µmol/J und mehr markieren moderne Module, deren technische Entwicklung niedrigen Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute sichert. Die gezeigten Effizienzwerte ermöglichen eine schnelle Vergleichbarkeit der Modelle und unterstützen die Auswahl eines Moduls mit hoher Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch.

Neben der technischen Basis (z. B. Samsung LM301B, Osram OSLON) haben auch Parameter wie Homogenität der Lichtausgabe, Entwicklung von Abwärme und Zuverlässigkeit im Langzeitbetrieb einen spürbaren Effekt. Der Umstieg auf effiziente LEDs senkt Abwärme, reduziert Lüfterlärm und minimiert die laufenden Energiekosten. Während Natriumdampflampen etwa 400 Watt/m² verbrauchen, reichen bei hochwertigen LEDs oftmals 180–250 Watt/m² für die gleiche nutzbare Lichtmenge, sobald der erforderliche PPFD-Bereich erreicht ist.

Eine hohe Lichtausbeute sorgt dabei sowohl für stabile, gesunde Bestände als auch für eine gesteigerte Standzeit der Technik. Gleichmäßige Temperaturverhältnisse und verlässliche Lichtintensität ermöglichen optimale Wachstumsbedingungen auf der gesamten Anbaufläche.

Einfluss von Reflektoren und Abstrahlwinkel auf gleichmäßige Flächenausleuchtung

Die Kombination aus Reflektoren und angepasstem Abstrahlwinkel prägt entscheidend die Lichtverteilung im Growraum. Unterschiedliche Reflektorformen leiten auftreffendes Licht gezielt auf die Blätter zurück und fördern eine gleichmäßige Flächenbestrahlung. Ein zu enger Abstrahlwinkel steigert die Lichtintensität im Zentrum, kann aber Lücken an den Rändern verursachen. Größere Winkel verteilen die Beleuchtung weiter, verlangen jedoch eine höhere Lichtleistung zur gleichmäßigen Versorgung.

Praxisbewährte Reflektorgeometrien und auf die Raumhöhe abgestimmte LED-Layouts minimieren Lichtverluste in Rand- und Eckbereichen. Diese Abstimmung kann die nutzbare Photonenausbeute deutlich steigern. Abstrahlwinkel um 90° und ein Abstand von 40–60 cm zwischen Lampen und Pflanzenspitzen bilden in vielen Anbauräumen eine solide Basis für eine gleichmäßige Grundausleuchtung. Homogene Lichtverhältnisse sorgen für stabile Wachstumsbedingungen in allen Bereichen des Raumes, wodurch Pflanzen an den Rändern denselben qualitativen Lichteintrag erhalten wie im Zentrum. Die fachgerechte Wahl von Reflektor und Winkel legt die Basis für ein gleichmäßiges Flächenwachstum und fördert eine gesunde Pflanzenentwicklung.

Anpassung der Beleuchtung an verschiedene Pflanzenarten und Wachstumsphasen

Lichtanforderungen von Blatt-, Blüten- und Fruchtpflanzen im Vergleich

Das Thema Growlampe FAQ verdeutlicht, wie stark die Anforderungen an Lichtintensität, Spektrum und Belichtungsdauer zwischen Pflanzenarten variieren. Blattpflanzen wie Spinat, Mangold und Kopfsalat entwickeln bei 150–250 µmol/m²/s aus dem blauen Lichtspektrum (450–500 nm) eine dichte Blattstruktur. Hier steht die Stimulation der Chlorophyllbildung zur Stabilisierung des Wachstumsmusters im Vordergrund. Für diese Kulturen sind Tageslichtintervalle von 10–12 Stunden ausreichend, um ein vitales Laub und knackiges Blattwerk zu garantieren.

Für Blütenpflanzen wie Geranien oder Fuchsien sind stärkere, im Spektrum erweiterte Lichtquellen erforderlich. Ein ausgeprägter Rotanteil (600–700 nm) erhöht ab 300 µmol/m²/s die Aktivierung von Phytochromen und begünstigt damit gezielt die Ausbildung von Blütenanlagen sowie Farbausprägung. Die Lichtdauer bewegt sich idealerweise zwischen 12 und 14 Stunden.

Fruchttragende Pflanzen wie Tomaten und Paprika fordern mit 400–800 µmol/m²/s eine dauerhaft intensive Bestrahlung mit hohem Rotlicht (um 660 nm), zusätzlichem FarRed (bis 730 nm) sowie periodischer Anhebung des blauen Spektrums je nach Stadium. Nur durch eine orchestrierte Kontrolle des Lichtangebots kann der energieaufwändige Prozess der Fruchtbildung stabil unterstützt werden. Optimal bewährt sich für diese Kulturen eine Belichtungszeit von 14–16 Stunden pro Tag.

| Pflanzengruppe | Lichtintensität (µmol/m²/s) | Spektrum (Wellenlängen) | Tageslichtdauer (Stunden) | Wichtige Spektralanteile und Wirkung | Praktische Beispiele | Besondere Hinweise |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Blattpflanzen | 150 – 250 | Blau (450–500 nm), wenig bis kein Rot | 10 – 12 | Blau fördert Chlorophyllbildung, stärkt Blattstruktur und Vitalität | Spinat, Mangold, Kopfsalat | Vermeidung übermäßiger Rotanteile um Vergeilung zu verhindern |

| Blütenpflanzen | ≥ 300 | Erweitertes Spektrum mit Rot (600–700 nm) | 12 – 14 | Rot aktiviert Phytochrome, fördert Blütenbildung und Farbausprägung | Geranien, Fuchsien | Gleichmäßige Rot-Balance nötig, da zu viel Rot Auswuchs fördert |

| Fruchttragende Pflanzen | 400 – 800 | Rot (um 660 nm), FarRed (bis 730 nm), Blau flexibel | 14 – 16 | Intensives Rot und FarRed unterstützen Fruchtansatz und Reifung, Blau steuert kompakt Wachstum | Tomaten, Paprika | Variabler Blauanteil je nach Entwicklungsphase erforderlich |

| Parameter | Blattpflanzen | Blütenpflanzen | Fruchttragende Pflanzen |

|---|---|---|---|

| Photosynthetische Aktivitätsrate | Moderat durch blaues Licht | Hoch durch ausgewogenes Rot-Blau Spektrum | Sehr hoch durch intensive Rot- und FarRed-Strahlung |

| Empfohlene Beleuchtungsabstände | ≥ 30 cm | 25 – 30 cm | 20 – 25 cm |

| Spezielle Spektrum-Tuning | Fokus auf Blau für Blattfestigkeit | Rotanteil zur Blüteninduktion steigern | Dynamische Anpassung von Blau-, Rot- und FarRed-Anteilen je nach Wachstumsphase |

| Empfindlichkeit gegenüber Lichtstress | Mittel bis gering | Moderat | Hoch – Überbelichtung kann Fruchtqualität beeinträchtigen |

| Häufige LED-Lichtfarben | Blau-weiß LEDs | Vollspektrum mit erhöhtem Rotanteil | Vollspektrum-LEDs mit FarRed und regelbarem Blauanteil |

Diese gezielte Anpassung von Intensität, Spektrum und Dauer ermöglicht eine optimale Photosyntheserate, vermeidet Stresssymptome und fördert die spezifischen Entwicklungsziele jeder Pflanzengruppe unter kontrollierten Lichtverhältnissen in der Innenkultur. Eine praxisorientierte Kombination aus LED-Steuerung und Lichtmanagement sichert dabei konstante Wachstumsbedingungen und hohe Ertragsqualität.

Der gezielte Einsatz moderner LED-Systeme mit programmierbaren Spektren erlaubt es, jedem Pflanzentyp den passenden Mix aus Wellenlängen und Lichtstärken zu bieten. So wird die Photosyntheserate optimiert, das Risiko von Wachstumsdepressionen gesenkt und die sortentypische Entwicklung – egal ob Blatt-, Blüten- oder Fruchtpflanze – sichergestellt.

Anpassung von Lichtintensität und Spektrum an Entwicklungsstadien und lichtempfindliche Pflanzen

Mit dem Übergang durch verschiedene Wachstumsstadien benötigen Pflanzen dynamisch angepasste Lichtwerte und Spektralverteilungen. Bereits in der Keimlingsphase sorgen 70–150 µmol/m²/s aus einem überwiegend blauen Lichtspektrum für kräftige Initialen und robuste Primärblätter. Steigt die Pflanze in das Jugendstadium auf, erhöht sich der Bedarf sukzessive auf 200–400 µmol/m²/s, das Spektrum wird mit behandeltem Rotanteil ergänzt, um Internodienwachstum sowie Sprossausbildung zu begünstigen. Sobald die generative Phase ansteht, profitieren Blüh- und Fruchtpflanzen von gesteigerten Intensitäten zwischen 350–600 µmol/m²/s. In dieser Planktonphase ist ein Anteil von ca. 40–50% Rotlicht und 30–40% Blauanteil sinnvoll, um Enzymprozesse und Hormonsynthese für Blüte und Frucht zu fördern.

Eine besondere Rolle nehmen lichtempfindliche Pflanzenarten ein. Bei Orchideen, empfindlichen Kräutern oder Sukkulenten führen UV-Exposition oder erhöhte Infrarotwerte zu direkt sichtbaren Schäden wie Blattnekrosen oder Deformationen. Die schrittweise Umstellung auf Kunstlicht innerhalb mehrerer Tage sichert hier eine nachhaltige Etablierung und schützt die Zellstrukturen vor abruptem Stress.

- Keimlingsphase: Lichtintensität von 70–150 µmol/m²/s mit überwiegend blauem Spektrum (450–500 nm) nutzen, um kräftige Keimlinge und stabile Primärblätter zu fördern; gleichmäßige Ausleuchtung und kurze Belichtungszeiten von 10–12 Stunden verhindern Stress und Verbrennungen.

- Jugendstadium: Steigerung der Lichtintensität auf 200–400 µmol/m²/s bei angepasstem Rotanteil (600–700 nm), um Sprosswachstum und Internodienstreckung optimal zu unterstützen; zusätzliche Anpassung der Photoperiode auf 12–14 Stunden stabilisiert die Pflanze und sorgt für kompakte Blattentwicklung.

- Blühphase: Erhöhung auf 350–600 µmol/m²/s mit einem Lichtmix von circa 40–50 % Rotlicht und 30–40 % Blauanteil, um Phytochrome und photosynthetische Effizienz zu maximieren; gezieltes Phytochrom-Stimulation durch Rot- und FarRed-Anteile (660–730 nm) fördert Blütenbildung und Fruchtentwicklung, Belichtungsdauer idealerweise 14–16 Stunden.

- Empfindliche Pflanzen: UV-Strahlung und Infrarotanteile konsequent begrenzen, da diese schnell zu Zellschäden, Blattnekrosen und Deformationen führen können; Umstellung auf künstliches Licht sollte schrittweise über mehrere Tage erfolgen, um akklimatisierenden Stress zu minimieren und die Zellausbildung zu schonen.

- Schrittweise Anpassung: Zur Vermeidung von Lichtstress empfiehlt sich eine graduelle Anpassung der Lichtstärke sowie das Ausschleichen von Lichtfarben beim Wechsel zwischen Stadien durch programmierbare LED-Systeme, die eine fein abgestimmte, bedarfsgerechte Spektralsteuerung erlauben.

- Tageslänge und Dunkelphasen: Ausreichende Dunkelphasen (6–8 Stunden in Anfangsstadien, tendenziell 4–6 Stunden in späteren Phasen) ermöglichen Regenerationsprozesse auf zellulärer Ebene, fördern die Hormonregulation und verhindern übermäßiges Streckwachstum.

- Abstand und Positionierung: Im empfindlichen Wachstum mindestens 30 cm Abstand der Growlampe von der Pflanzenspitze einhalten, um Hitze- und Lichtblendung zu reduzieren; Abstand kann in robusteren Stadien geringfügig verringert werden, dabei aber immer regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Verbrennungen durchführen.

- Lichtqualität und Gleichmäßigkeit: Homogene Beleuchtung durch Reflektoren und Abdeckungen sicherstellen, um Schattenzonen und punktuelle Überbelichtung zu vermeiden, die zu ungleichmäßiger Entwicklung und Stress führen können.

- Lichtzyklen in der Praxis: Dynamische Veränderung von Lichtintensität und Spektrum im Tagesverlauf, etwa durch Dimmen und Verzögerung beim Einschalten, zur Imitation natürlicher Lichtverhältnisse trägt zu einem entspannten Pflanzenstoffwechsel und letztlich zur Vitalität bei.

- Individuelle Anpassung pro Art: Je nach Art und Sorte können Anpassungen nötig werden – robustere Pflanzen tolerieren oft höhere Intensitäten und längere Belichtungszeiten, während zarte Arten, wie Orchideen oder bestimmte Kräuter, besonders sensibel auf schnelle Lichtsprünge reagieren und daher behutsame Steuerung erfordern.

Diese genaue Steuerung schützt sensible Arten und verhindert Stresssymptome oder Wachstumseinbußen. Robuste Sorten erlauben hingegen gezielte tageszeitliche Steigerungen, von denen letztlich ein gesteigerter Stoffwechsel und eine verbesserte Biomasseproduktion profitieren.

Strategien zur Vermeidung von Überbelichtung und schonende Beleuchtung empfindlicher Pflanzen

Starke Lichtintensitäten führen zu Überlastung und bergen die Gefahr von Blattverbrennungen oder beschleunigtem Klimastress. Abhilfe schaffen gezielte Messung der Photonenflussdichte und die gewisse Distanzierung der Beleuchtung. Bei Jungpflanzen sollte ein Abstand von mindestens 30 cm von der Pflanzenoberkante eingehalten und erst im späteren Verlauf moderat reduziert werden. Werte zwischen 120 und 150 µmol/m²/s reichen im empfindlichen Stadium völlig aus.

Flexible Dimmer an LED-Growlights ermöglichen, Lichtwirkung und Tagesrhythmus naturgetreu zu simulieren. Ein stufenweisen Tagesbeginn und ein graduelles Abdunkeln in den Abendstunden unterstützen die Erholung der Zellstrukturen. Im Sommer wird bei erhöhten Außentemperaturen eine Reduktion von Rotanteilen empfohlen, um die Verdunstung im Blattbereich und damit den Wasser- sowie Mineralienverbrauch stabil zu halten.

Neben der Lichtsteuerung sichern Lüfter und moderne Kühltechnologien das Mikroklima direkt unter der Leuchte. Unterschiedliche Reflektorbleche oder segmentierte Abdeckungen gewährleisten gezielte Ausleuchtung, während lichtempfindliche Randbereiche zuverlässig abgeschattet sind. So bleibt die Homogenität der Bestrahlung erhalten und das Risiko punktueller Schäden wird auf ein Minimum reduziert.

Laufende Kontrolle der Pigmentierung und Haptik der Blätter signalisiert Anpassungsbedarf. Die gelegentliche Umstellung der Pflanzenposition sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und hält das Stressniveau gering, während das vegetative Wachstum auf konstant hohem Niveau bleibt.

Effiziente Beleuchtungswechsel und Lichtsteuerung während der Anzucht

Gerade bei der Aufzucht neuer Pflanzen entscheidet ein optimierter Lichtzyklus über Qualität und Entwicklung. Nach der Keimung garantieren 16–18 Stunden kühles, blau betontes Licht robuste Primärtriebe und eine gesunde Wurzelanlage. Eine tägliche Dunkelphase von 6–8 Stunden ermöglicht Zellregeneration und beugt Verlängerungswuchs vor. Im Jugendstadium unterstützt die Steigerung auf 250–350 µmol/m²/s eine dichte Blattstruktur und verhindert Vergeilung.

Mit sinkender Dunkelphase auf 4–6 Stunden werden über Zeitschaltuhren und stufenlose Dimmer die Tagesverläufe feinstufig simuliert. Abends erzeugt das langsame Herunterregeln der Lichtintensität eine entspannte Umgebung für empfindliche Jungpflanzen. Die wechselweise Nutzung von Tageslicht am Fenster und LED-Lichtsteuersystemen garantiert die kontinuierliche Versorgung mit allen essenziellen Wellenlängen, unabhängig von Wetter und Wintertagen.

Ein konsequent geführter Beleuchtungsplan mit passenden Zeitfenstern und Spektren sichert Effizienz und Qualitätsstabilität in der Aufzucht. Bereits geringfügige Anpassungen bei Lampenabstand, Dauer oder Lichtstärke schlagen sich im Erscheinungsbild nieder: kräftige Internodien, sattes Grün und minimierter Stromverbrauch resultieren bei exakt gesteuerten Lampenintervallen.

Durch automatisierte Lichtmanagementsysteme können Lichtintensität, Spektrum und Photoperioden synchronisiert werden – ideale Voraussetzungen, um kräftige, gesunde Jungpflanzen für jede anschließende Wachstumsphase hervorzubringen.

Praktische Tipps zur Installation, Kühlung und Platzierung von Pflanzenlampen

Ein umfassender Überblick zu Pflanzenlampen, Installationsdetails und häufigen Praxisfragen findet sich im Growlampe FAQ. Hier werden alle Themen zur sicheren Handhabung und effizienten Nutzung praxisnah erklärt.

Sichere Montagemethoden für gleichmäßige und effektive Pflanzenbeleuchtung

Ein stabil verschraubtes System für die Anbringung von Pflanzenlampen schafft eine gleichmäßige Ausleuchtung und minimiert das Risiko unerwünschter Unfälle. Für größere LED-Panels eignen sich belastbare Ösen oder Metallhaken, die dauerhaft an massiven Deckenstrukturen befestigt werden. Mithilfe von Ratchet Hanger lässt sich die Lampenhöhe auf den Millimeter genau justieren und flexibel dem Pflanzenwachstum anpassen. Bei Anlagen mit mehreren Lichtquellen sorgen fest verschraubte Schienensysteme an Deckenbalken oder Metallrahmen für variable Positioniermöglichkeiten, insbesondere wenn Pflanzen in der Höhe zunehmen.

Die Montagehöhe spielt eine wesentliche Rolle für die Lichtverteilung. Die Erfahrung aus zahlreichen Praxisanwendungen zeigt: Bei vielen aktuellen LED-Modellen erzielt ein Abstand von etwa 30 bis 60 cm zur Pflanzenspitze eine ausgeglichene Lichtverteilung ohne übermäßiges Erhitzen des Blattwerks. Stellt sich an den Blättern oder Kanten Überhitzung oder Schattenwurf ein, hilft eine Anpassung des Lampenabstands, gezielt auf diese Erscheinungen zu reagieren. Für ein ausgewogenes Wachstum ist eine homogene Ausleuchtung entscheidend, da dies das Streben der Pflanzen nach Licht (Streuwachstum) mindert.

Auch die Auswahl des Aufhängematerials beeinflusst die Betriebssicherheit deutlich. Für schwere Leuchten sind Stahldraht und massive Karabiner optimal geeignet, während Kunststoffseile unter Zug nachgeben und die Sicherheit gefährden. Die Belastbarkeit der Decke muss mit der Lampengröße harmonieren – leichtere Gipsdecken oder wenig tragfähige Strukturen sollten für größere Systeme nicht genutzt werden. Metall-Dübel sorgen für eine dauerhaft belastbare Verankerung und halten Zugbelastungen stand.

Beim Hantieren empfiehlt sich, empfindliche Komponenten wie LED-Platinen vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen, da bereits leichte Verschmutzungen die Wärmeableitung schwächen. Die Verwendung eines sauberen Tuchs oder Handschuhs reduziert das Risiko versehentlicher Beschädigungen beim Montieren der Leuchte.

- Stabile Befestigung wählen: Nutzen Sie belastbare Metallhaken, hochwertige Ösen oder Karabiner aus Stahl, um eine sichere und dauerhafte Aufhängung der Pflanzenlampen zu gewährleisten. Kunststoffseile oder minderwertige Materialien vermeiden, da sie unter Zug nachgeben und das Risiko eines Absturzes erhöhen.

- Montage an tragfähigen Decken sichern: Befestigen Sie die Lampen nur an massiven Deckenstrukturen wie Beton, Stahlträgern oder stabilen Holzbalken. Gipskartondecken oder wenig belastbare Untergründe sind für schwere Leuchten ungeeignet und erfordern zusätzliche Verstärkungen oder alternative Montagearten.

- Abstand zur Pflanzenoberfläche einhalten: Halten Sie bei LED-Panels einen Abstand von 30 bis 60 cm zur Pflanzenspitze ein, um optimale Lichtverteilung bei gleichzeitiger Vermeidung von Hitzeeinwirkung auf Blätter zu gewährleisten. Überprüfen und passen Sie die Höhe regelmäßig an das Wachstum der Pflanzen an.

- Justierbare Aufhängesysteme verwenden: Installieren Sie Ratchet Hanger oder höhenverstellbare Schienensysteme, um die Lampen millimetergenau zu positionieren und flexibel auf unterschiedliche Wachstumsphasen reagieren zu können. Das vermeidet ständiges Ab- und Anbringen der Beleuchtung.

- Schutz empfindlicher Komponenten sicherstellen: Achten Sie darauf, dass beim Montieren der Leuchten keine Feuchtigkeit oder Schmutz auf die LED-Platinen gelangt. Verwenden Sie saubere Tücher oder Handschuhe, um die Wärmeableitung nicht zu beeinträchtigen und Schäden zu vermeiden.

- Montagehöhe optimieren: Vermeiden Sie es, die Lampen zu niedrig zu hängen, da dies zu Überhitzung und Verbrennungen an den Blättern führen kann. Zu hohe Positionierung reduziert hingegen die Lichtintensität und verursacht stärkere Streuverluste. Finden Sie das ideale Gleichgewicht durch Messungen und Pflanzbeobachtung.

- Zugentlastungen einbauen: Sorgen Sie für Zugentlastungen am Montagepunkt, um Kabelstrom und Hakenbelastungen zu minimieren. Das schützt Anschlüsse und Befestigungselemente vor mechanischem Stress und verlängert die Lebensdauer der gesamten Anlage.

- Vermeidung von Beschädigungen durch Vibrationen und Bewegungen: Sichern Sie die Leuchten gegen ungewolltes Schwingen oder Kippen durch zusätzliche Befestigungsstreben oder Stabilisierungselemente, um mechanische Belastungen und Schwächungen der Montagestruktur zu vermeiden.

- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten: Platzieren Sie die Lampen mit ausreichendem Abstand zu Vorhängen, Pflanzenbehältern aus leicht entflammbaren Materialien oder anderen hitzeempfindlichen Teilen, um das Brandrisiko deutlich zu reduzieren.

- Berücksichtigung der Raumhöhe: Passen Sie die Montagehöhe an die Raumbreite und -höhe an, damit das Licht optimal auf die gesamte Pflanzenfläche fällt und keine Schattenzonen entstehen. In niedrigen Räumen kann eine Kombination aus flacher Montage und Reflektoren sinnvoll sein.

- Freiraum für Wartung einplanen: Montieren Sie die Pflanzenlampen so, dass sie leicht zugänglich sind für Reinigung, Reparatur oder Austausch. Enge oder schwer erreichbare Plätze erhöhen den Aufwand und das Risiko von Beschädigungen bei Arbeiten.

- Einsatz von Reflektoren und Lichtlenkern bei der Montage sicherstellen: Planen Sie die Befestigung so, dass Reflektoren oder reflektierende Folien optimal positioniert werden können, um Lichtstreuungen zu minimieren und die Ausleuchtung gleichmäßig zu gestalten.

- Vermeidung von mechanischer Beanspruchung der Kabel: Positionieren Sie die Kabel so, dass sie nicht durch scharfe Kanten gezogen oder eingeklemmt werden, um Isolationsschäden und Kurzschlüsse zu verhindern. Führen Sie die Leitungen entlang stabiler Trassen oder Kabelkanäle.

- Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Lastgrenzen: Prüfen Sie vor der Montage die Traglast der Befestigungspunkte und berücksichtigen Sie das Gesamtgewicht der Lampen inkl. Zubehör. Bei mehreren Leuchten sollte die Last gleichmäßig verteilt werden, um Schäden an der Struktur zu vermeiden.

- Vermeidung von UV-Strahlen auf Befestigungsmaterialien: Verwenden Sie witterungsbeständige und UV-resistente Materialien für Aufhängungen, insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte und Temperatur, um Materialversprödung und Bruch zu verhindern.

- Präventive Kontrolle nach Installation: Überprüfen Sie alle Befestigungspunkte, Verbindungen und Abstände unmittelbar nach der Montage sowie regelmäßig während des laufenden Betriebs auf sicheren Sitz und Unversehrtheit.

- Ausgleich von Unebenheiten und Schrägen: Bei ungünstigen Deckenstrukturen oder schiefen Flächen sollten flexible Montagesysteme eingesetzt werden, die Unebenheiten ausgleichen und eine waagerechte Lampenhaltung ermöglichen.

- Vermeidung von Schattenwurf durch korrekte Ausrichtung: Richten Sie die Lampen gerade und parallel zum Boden aus, um Schattenbereiche zu minimieren und die Lichtverteilung homogen zu halten. Schräg montierte Leuchten erzeugen unerwünschte Schatten und unregelmäßige Beleuchtung.

- Schutz vor statischer Aufladung: Achten Sie bei der Materialwahl für Befestigungen auf antistatische Eigenschaften oder zusätzliche Erdungen, um störende elektrostatische Entladungen an elektronischen Komponenten zu vermeiden.

Optimale Positionierung zur Minimierung von Lichtverlust durch Streuung

Eine exakt ausgerichtete Pflanzenleuchte maximiert die Lichtausbeute auf der gewünschten Anbaufläche und senkt zuverlässig den Verlust durch Streuung an Wänden und Boden. Der Winkel der Lichtquelle sowie der Abstand zur Pflanzenoberfläche müssen auf die jeweilige Lampenleistung abgestimmt werden – größere Distanzen führen zu sichtbar mehr Lichtverlust am Randbereich. Die Lichtstärke nimmt mit zunehmender Entfernung zur Zielzone ab und verteilt sich stärker über angrenzende Flächen, was die Wirksamkeit der Beleuchtung einschränkt.

Durch flächendeckend installierte, individuell höhenverstellbare Leuchten kann das Licht präzise auf den Bereich gelenkt werden, in dem Pflanzen tatsächlich wachsen. Der ergänzende Einsatz von Reflektorwänden oder hochreflektierenden Innenflächen, etwa in Growzelten, steigert die tatsächliche Lichtausnutzung auf dem Blattwerk noch weiter. Die parallele Montage mehrerer Lichtquellen verringert Schattenzonen und erzeugt eine nahezu homogene Lichtverteilung über die gesamte Fläche.

Die Geometrie des Leuchtfeldes beeinflusst die gleichmäßige Ausleuchtung zusätzlich. Rechteckige oder quadratische Panels decken bei paralleler Anordnung die Fläche besser ab als runde Modelle. Schräg montierte Lampen erzeugen ein unregelmäßiges Lichtbild, fördern Streuverluste und bringen das Pflanzenwachstum aus dem Gleichgewicht. Eine parallel zum Bodenniveau geführte Montagerichtung beugt diesen Nachteilen vor und sorgt für einen ausgeglichenen Lichteintrag.

Kühltechniken zur Verbesserung von Lampenleistung und Lebensdauer

Die Dauerbelastbarkeit und Funktionsfähigkeit von LED-Leuchten hängt untrennbar mit einer kontrollierten Temperaturregulierung zusammen. Passive und aktive Kühlsysteme halten die elektronischen Komponenten dauerhaft im empfohlenen Betriebstemperaturbereich. Aluminium-Heatspreader an der Rückseite jeder Leuchte transportieren die entstandene Wärme ab und schützen damit die sensiblen LED-Chips und Netzteile vor Überhitzung. Auch passiv dimensionierte Rippenkühler reduzieren Bauteiltemperaturen entscheidend und bewahren das System vor Hitzeschäden.

Gerade bei mehreren oder leistungsstarken Pflanzenlampen lohnt es sich, zusätzliche Lüfter oder temperaturgesteuerte Ventilatoren einzubauen. Eine konstante Luftbewegung verringert den Wärmestau oberhalb der Leuchten, während intelligente Controlleranlagen kritische Temperaturen überwachen und die Ventilationsleistung bei Bedarf regulieren. Dank der hohen Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumlegierungen empfehlen sich diese besonders für größere Systeme mit hoher Lichtleistung.

Für eine effiziente Wärmeabfuhr ist eine Kombination aus Abluft- und Zuluftlösungen sinnvoll, abgestimmt auf das Raumvolumen der gesamten Anlage. Eine stabile Temperaturlage schützt sämtliche Module und gewährleistet die Langlebigkeit des Gesamtsystems. Durchdachte Luftzirkulation und hochwertige Kühlmaterialien steigern die Effizienz und verlängern die Lebensdauer der Lampen.

Sauberes Kabelmanagement und sichere Elektroanschlüsse

Eine wohldurchdachte Struktur beim Kabelmanagement unterstützt nicht nur die Übersicht im Betriebsraum, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Stromführende Leitungen werden immer außerhalb von feuchtnahen Bereichen und Wasserquellen verlegt. Stabile Kabelkanäle oder Clips entlang der Wandführung vermeiden Stolperfallen und verringern das Risiko, dass Isolierungen durch mechanische Beanspruchung Schaden nehmen.

Technisches Zubehör wie Mehrfachsteckdosen ist im Idealfall mit Überspannungsschutz und Kindersicherung ausgerüstet, um unerwünschte elektrische Reaktionen oder Unfälle dauerhaft auszuschließen. Verbindungen, die besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren, wie Zeitschaltuhren und externe Netzteile, sind geschützt in spritzwasserdichten Boxen oder erhöht außerhalb der „Gießzone“ zu montieren. Es empfiehlt sich, regelmäßig alle Steckkontakte auf festen Sitz zu überprüfen und oxidierte Bauteile gegebenenfalls direkt zu erneuern.

- Kabel außerhalb feuchter Bereiche verlegen Vermeiden, dass Stromleitungen in der Nähe von Wasserquellen oder Gießstellen entlanglaufen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu verhindern.

- Kabelkanäle und Clips verwenden Stabil montierte Kabelkanäle oder Clips sorgen für eine saubere Führung der Leitungen und minimieren Stolperfallen oder ungewollte Beschädigungen durch Bewegung oder Zug.

- Zugentlastungen integrieren Bauteile mit Zugentlastung verhindern, dass versehentliches Ziehen an Kabeln zu Bruch oder lockeren Verbindungen an Elektroanschlüssen führt.

- Isolierung regelmäßig prüfen Überprüfen, ob Kabel keine Risse oder Beschädigungen aufweisen, um Kurzschlüsse und elektrische Gefahren rechtzeitig auszuschließen.

- Mehrfachsteckdosen mit Überspannungsschutz wählen Diese schützen vor Spannungsspitzen im Netz und verhindern so Beschädigungen an angeschlossenen Geräten sowie Brandrisiken.

- Kindersicherungen bei Steckdosen einsetzen Verhindern ungewollten Kontakt von Kindern mit stromführenden Teilen durch Abdeckungen oder spezielle Schutzmechanismen.

- Feuchtigkeitsschutz bei allen Steckverbindungen Besonders empfindliche Komponenten wie Zeitschaltuhren oder Netzteile gehören in spritzwassergeschützte oder erhöhte Gehäuse, um Korrosion und Kurzschlüsse zu verhindern.

- Kabel nicht unter schweren Gegenständen verlegen Das Vermeidet Quetschungen und Beschädigungen der Leitungen, die zu Fehlfunktionen oder Bränden führen können.

- Kabel sauber bündeln und etikettieren Klare Markierungen und Bündelungen erleichtern nachträgliche Wartung und verhindern Verwirrung oder Verwechslungen bei der Stromversorgung.

- Stromkreise nicht überlasten Haushaltssteckdosen sollten nur bis maximal 80 % ihrer Nennlast ausgenutzt werden, damit keine Überhitzung oder Ausfälle entstehen.

- Regelmäßige Kontrolle aller Verbindungen Steckkontakte auf festen Sitz prüfen und oxidierte oder abgenutzte Teile sofort austauschen, um Funktionsstörungen vorzubeugen.

- Auf ausreichend Kabelquerschnitt achten Nutzen eines auf die Leistung abgestimmten Querschnitts minimiert Spannungsabfall und verhindert Überhitzung der Leitungen.

- Kabel bei Durchführungen schützen Verwendung von Gummitüllen oder Dichtungen an Wanddurchführungen verhindert Scheuerstellen und Schmutzeintritt.

- Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen verlegen Distanzierung zu Lampenkörpern oder Heizungen schützt die Isolierung vor frühzeitigem Verschleiß.

- Flexible, hitzebeständige Kabel verwenden Im Bereich direkt an Pflanzenlampen bieten hitzebeständige und biegsame Leitungen höhere Sicherheit und Langlebigkeit der Verkabelung.

- Stromkreise mit Fehlerstromschutzschalter (FI) absichern Eine zusätzliche Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag und Fehlerströme, besonders in feuchten Umgebungen.

- Kabelkanäle regelmäßig reinigen Staubfreie und saubere Kanäle unterstützen eine gute Wärmeabfuhr und verhindern Brandgefahren durch angesammelten Schmutz.

- Vermeidung von Kabelsalat durch modulare Verlängerungen Mit modularen Verlängerungen lässt sich die Verkabelung übersichtlich und anpassbar gestalten, was Reparaturen erleichtert.

In puncto Stromverteilung gilt: Haushaltssteckdosen sollten dauerhaft maximal zu 80 % ausgelastet werden, um ein Überhitzen zu vermeiden. Um das Herausziehen oder Brechen von Anschlüssen durch Zug zu verhindern, garantieren integrierte Zugentlastungen und Knickschutzvorrichtungen eine stabile Verbindung, auch bei häufigem Handling.

Standortwahl zur Vermeidung von Wärme- und Feuchtigkeitsproblemen im Wohnraum

Für den Betrieb von Pflanzenlampen im Wohnbereich eignen sich insbesondere gut belüftete Räume mit ausreichend Abstand zu Wänden und Möbelstücken. Ein Mindestabstand von rund 30 cm verhindert, dass sich übermäßige Hitze oder feuchte Luft direkt an Oberflächen ansammeln und diese angreifen. Die Installation eines Abluftsystems, dessen Förderleistung dem Raumvolumen angepasst ist, gewährleistet eine zügige Abfuhr entstandener Feuchtigkeit und gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Anbaubereich.

Räume mit natürlicher Belüftung oder Fenstern ermöglichen eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, was den Aufbau von Feuchtigkeit deutlich einschränkt. Überschreitet die relative Luftfeuchte einen Wert von 65 %, steigt das Risiko der Schimmelbildung deutlich an. Hygrometer mit automatischer Logging-Funktion helfen, kritische Feuchtewerte zeitnah zu erkennen und bieten die Möglichkeit, ungewollte Schwankungen frühzeitig zu korrigieren. Dadurch lassen sich kritische Feuchtewerte rechtzeitig identifizieren und Schimmelbildung gezielt vorbeugen.

Auch die Platzierung der Anlagen beeinflusst die klimatischen Bedingungen. Werden Growlampen oder Beleuchtungssysteme in Ecken oder Nischen platziert, entstehen häufig Temperaturspitzen und eine unzureichende Luftzirkulation. Die Auswahl eines Standorts in der Raummitte verbessert die Verteilung der Luftströme und verhindert Kältebrücken sowie Kondensation an Wänden.

Ein konsequent gewählter Standort fördert gleichmäßige Bedingungen für das Wachstum und erleichtert den dauerhaften Betrieb über viele Wachstumszyklen. Der gezielte Einsatz von Umluftventilatoren und Abluftsystemen stabilisiert das Mikroklima auch bei länger laufenden Lampenanlagen und schützt sowohl Pflanzen als auch Wohnraum zuverlässig.

Lichtintensität messen und steuern: Photonenflussdichte und optimale Lichtmenge

Einsatz von PAR-Messgeräten zur Bestimmung der Photosynthetisch Aktiven Strahlung (PPFD)

Für die Pflanzenkultur spielt die präzise Abstimmung der Lichtenergie im Bereich der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR, 400–700 nm) eine zentrale Rolle. Mit einem PAR-Messgerät wird die Photonenflussdichte (PPFD) exakt in Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde (µmol/m²/s) erfasst. Die kontinuierliche Echtzeitmessung der Lichtintensität sorgt dafür, dass die Zuführung im Anbau exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse eingestellt werden kann. Das vermeidet Energieverluste an schlecht beleuchteten Randzonen und schützt Gewächse vor Überbelichtung.