Grundlagen der Growbox Beleuchtung und relevante Lichtparameter

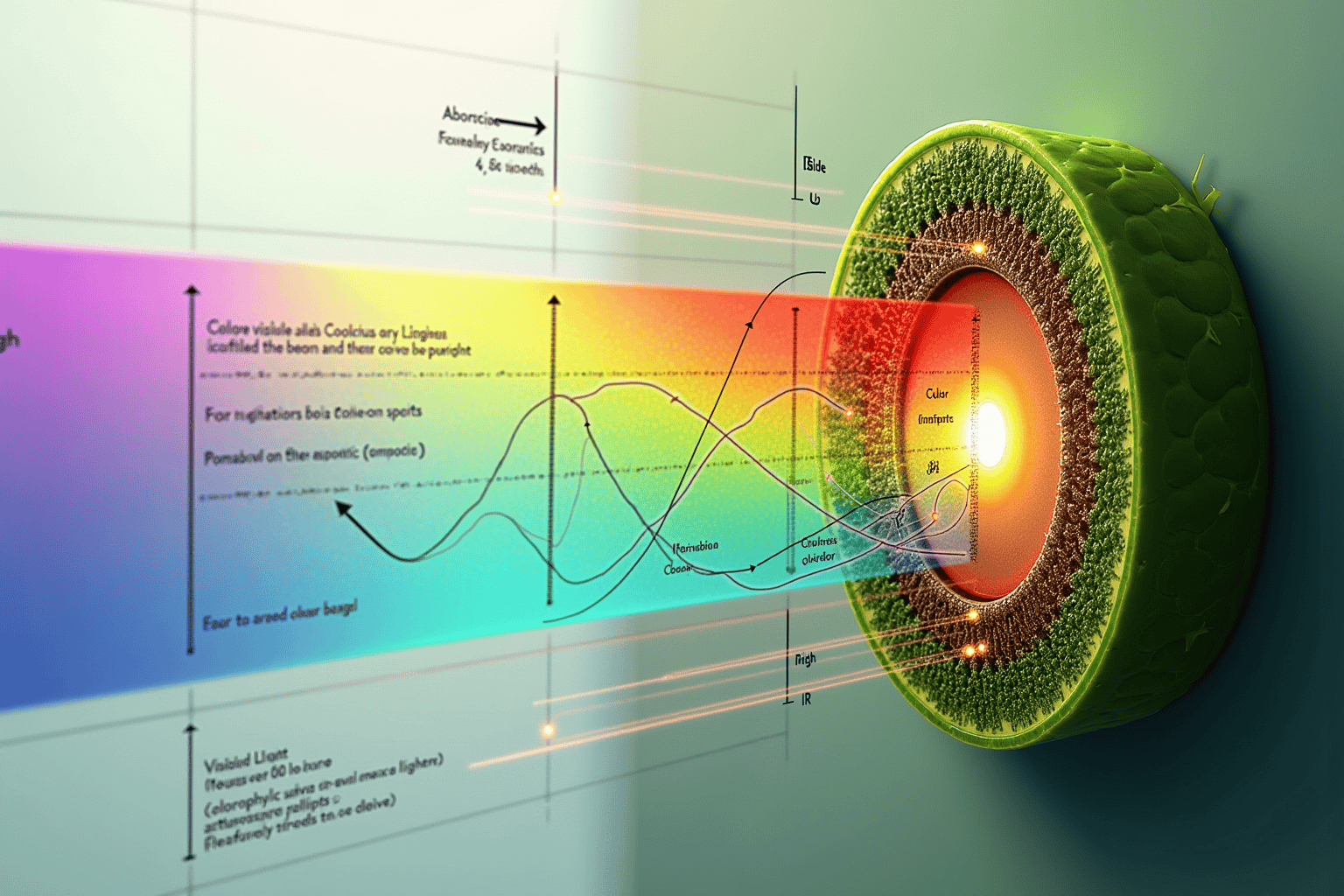

Bei der Planung einer Growbox Beleuchtung beeinflusst die Auswahl und Steuerung der Lichtparameter das Pflanzenwachstum maßgeblich. In kontrollierten Indoor-Umgebungen bestimmt das spezifische Lichtspektrum entscheidend die Entwicklung der Pflanzen. Das sichtbare Licht reicht von 400 bis 700 nm; außerhalb dieses Bereichs liegen Ultraviolett (UV) und Infrarot (IR), die jeweils eigene Effekte auf Stoffwechsel und Morphologie auslösen.

Der Zusammenhang zwischen Lichtwellenlänge, absorbierter Energie und der resultierenden Pflanzenreaktion entschlüsselt den Nutzen der einzelnen Spektralbereiche: Blaues Licht im Bereich um 400–500 nm begünstigt kompakte, widerstandsfähige Triebe, während rotes Licht zwischen 600–700 nm die Blütenphase stimuliert. UV-Licht wirkt auf bestimmte pflanzliche Prozesse ein und nimmt Einfluss auf die Entwicklung. Mit moderner LED-Beleuchtung lassen sich diese Bereiche gezielt auswählen und kombinieren.

Im Unterschied zu klassischen Leuchtmitteln mit festgelegtem Spektrum wie Natriumdampflampen ermöglicht die digitale Steuerung moderner LED-Technologie eine Anpassung des Lichtprofils, beispielsweise um tageszeitliche Verläufe und Wechsel zwischen vegetativer und generativer Phase nachzuahmen. Homogene Lichtverteilung wird zur Vermeidung von Schattenzonen und Wachstumsstörungen erforderlich. Die Lichtbedarfe differenzieren je nach Sorte: Tomaten und Chili benötigen kontinuierlich hohe Lichtmengen, während schattenliebende Gewächse wie Minze bereits mit geringerer Intensität kräftig wachsen.

Lichtintensität und Lichtparameter für gesundes Pflanzenwachstum

Bei Growbox Beleuchtung gibt nicht die Helligkeit – klassisch gemessen in Lumen oder Lux – den Ausschlag für die Wirkung auf das Pflanzenwachstum, sondern die photonengenaue Lichtintensität. Diese wird in μmol/m²/s (Mikromol Photonen pro Quadratmeter und Sekunde) quantifiziert und bildet ab, welche Lichtmenge für die Photosynthese tatsächlich verwertet wird. Lumen stellt zwar einen Anhalt für das menschliche Auge dar, ignoriert aber den spektralen Bedarf der Pflanze.

| Lichtparameter | Einheit | Beschreibung | Relevanz für Pflanzenwachstum | Typische Werte (Anbauphase) | Beispiele für Pflanzenarten und empfohlene Werte |

|---|---|---|---|---|---|

| Lichtstärke | Candela (cd) | Maß für Lichtintensität in eine bestimmte Richtung, gibt die gebündelte Lichtmenge an. | Für Pflanzenwachstum weniger relevant, da es nicht die absorbierte Lichtmenge beschreibt. | Variabel, abhängig von Leuchtmittel und Abstand | Kaum bedeutend, da Pflanzen das Licht flächig aufnehmen. |

| Beleuchtungsstärke (Lux) | Lux (lx) | Lichtstrom je Flächeneinheit, bewertet das von einer Fläche empfangene Licht, für das menschliche Auge | Grobe Orientierung, berücksichtigt aber nicht das für die Photosynthese relevante Spektrum. | 1.000 – 30.000 lx je nach Pflanze und Phase | Tomaten: ca. 20.000 lx (rot dominierend), Minze: 5.000–10.000 lx |

| Lichtstrom (Lumen) | Lumen (lm) | Gesamtmenge des sichtbaren Lichts, das von einer Lichtquelle abgestrahlt wird, menschliches Sehempfinden | Für Pflanze irrelevant, da Spektrum und Photonenanzahl entscheidend sind. | Abhängig von Leuchte, wenige bis mehrere tausend Lumen | Für Pflanzen ist Lumen keine praktikable Größe. |

| PAR (Photosynthetisch Aktive Strahlung) | Mikromol Photonen/s/m² (μmol/m²/s) über 400–700 nm | Messgröße für Licht im Bereich der Photosynthese, gibt die Anzahl molekularer Photonen im nutzbaren Spektrum wieder. | Kernparameter zur Beurteilung der Lichtqualität für Pflanzen; direkte Photosyntheseaktivität. | 100–300 μmol/m²/s (Keimlinge), 400–800 μmol/m²/s (Vegetation), 600–1000 μmol/m²/s (Blüte/Frucht) | Veilchen, Basilikum: 200–400 μmol/m²/s; Paprika, Gurke: 600–800 μmol/m²/s; Tomaten, Chili: 700–1000 μmol/m²/s |

| PPFD (Photosynthetische Photonenflussdichte) | Mikromol Photonen/s/m² (μmol/m²/s) | Anzahl der Photonen im PAR-Bereich, die pro Sekunde auf einen Quadratmeter treffen. | Maß für die effektive Lichtenergie, die Pflanzen für die Photosynthese erhalten. | Siehe PAR, da eng verwandt | Wesentlicher Parameter für die Anpassung der Beleuchtungshöhe und -intensität. |

| DLI (Tägliche Lichtmenge) | Mol Photonen/m²/Tag | Gesamtmenge an absorbierten Photonen über einen ganzen Tag (Summe der PPFD-Werte) | Hilft bei der Langzeitplanung der Lichtzufuhr; entscheidend für Wachstumszyklen. | 10–30 mol/m²/Tag für verschiedenste Pflanzen | Tomaten benötigen 20–30 mol/m²/Tag, Schattenpflanzen ca. 10–15 mol/m²/Tag |

| Spektrum | nm (Nanometer) | Wellenlängenbereich des ausgesendeten Lichts, entscheidend für Pflanzenreaktionen (Blau, Rot, UV). | Direkte Wirkung auf Morphologie, Blüte und Stressresistenz | 400–700 nm (PAR), zusätzlich UV 280–400 nm und IR >700 nm | Blau (400–500 nm) fördert Blattwachstum; Rot (600–700 nm) stimuliert Blütenbildung |

| Wärmeentwicklung | Watt (W) / Umsetzungsgrad | Anteil der elektrischen Leistung, der in Wärme umgewandelt wird, beeinflusst Temperatur im Growraum | Wichtig für Mikroklima, Überhitzung kann Stress verursachen und Wachstum bremsen. | LED: ca. 20 % Wärme, HPS: bis zu 80 % Wärme | LED-Systeme bevorzugt, um Temperaturspitzen zu vermeiden |

Hinweis:

- Lux und Lumen sind gebräuchliche Größen für sichtbares Licht für Menschen, liefern aber keine validen Informationen zur pflanzenphysiologischen Wirkung.

- PAR und PPFD sind unbedingt für die praxisnahe Planung von Growbox Beleuchtung heranzuziehen, da sie die tatsächlich nutzbare Lichtenergie für die Photosynthese darstellen.

- Die Anpassung der Lichtintensität muss an Pflanzenart, Entwicklungsphase und Umgebungsbedingungen wie Temperatur gekoppelt erfolgen.

- Regelmäßige Messungen der PPFD an verschiedenen Stellen der Kultur verhindern Schattenzonen, Überbelichtung und Lichtstress.

- DLI erleichtert die Bewertung der täglichen Lichtdosierung und hilft bei der Optimierung von Beleuchtungszeiten und -intensitäten über den Tag hinweg.

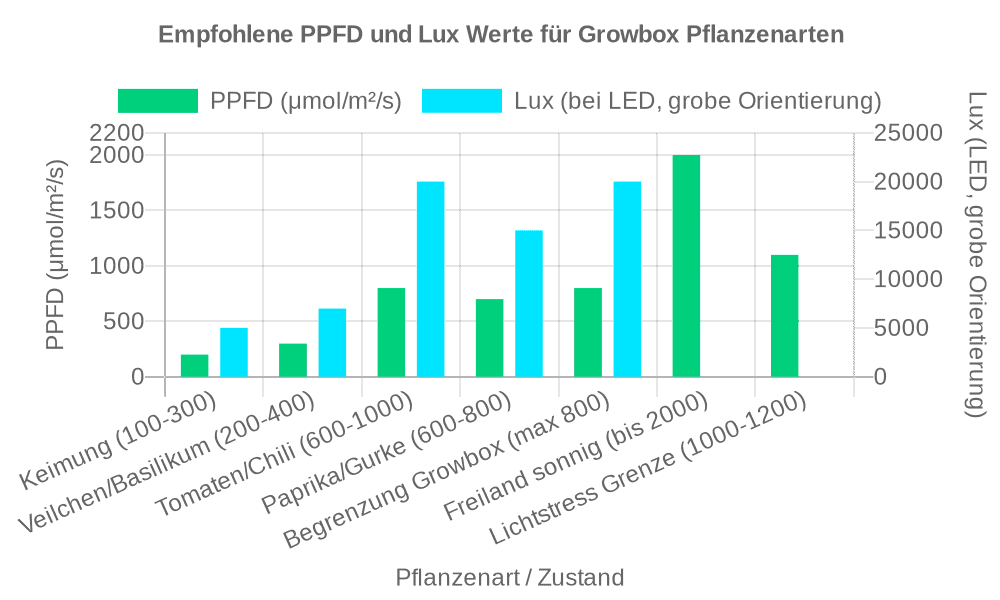

Umweltrelevant ist vor allem PAR (Photosynthetically Active Radiation), der das für Pflanzen nutzbare Lichtspektrum von 400 bis 700 nm definiert. Für eine spezifische Einordnung sorgt daneben der PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density), welcher die Photonenzahl pro m² und Sekunde beschreibt. In der Keimphase reichen PPFD-Werte von 100–300 μmol/m²/s aus. Während Blüte- oder Fruchtbildung sind Werte von 600–1000 μmol/m²/s sinnvoll, damit die Energie optimal von der Pflanze umgesetzt werden kann. Im Freiland werden an sehr sonnigen Tagen kurzfristig bis zu 2000 μmol/m²/s gemessen. In der kontrollierten Growbox ist aber eine Begrenzung auf maximal 800 μmol/m²/s gängig, da künstlich erzeugte höhere Werte das Mikroklima deutlich stärker beeinflussen und zu schnellem Austrocknen oder Hitzestress führen könnten.

Eine Angabe in Lux eignet sich höchstens zur groben Orientierung, da sie die spektrale Charakteristik nicht berücksichtigt. Beispielhaft reichen bei LED-Leuchten 20.000 Lux im roten Bereich für ertragreiche Tomatenkulturen, während weniger lichthungrige Pflanzen geringere Werte bevorzugen. Lichtstärke (Candela) repräsentiert ausschließlich, wie stark das Licht in eine Richtung gebündelt wird und ist für die Planung vergleichsweise unerheblich. Für Veilchen und Basilikum genügen 200–400 μmol/m²/s, Paprika und Gurke erzielen optimale Ergebnisse bei 600–800 μmol/m²/s.

Bedeutung von PAR- und PPFD-Werten für die Lichtqualität

Die Bewertung der Lichtqualität hängt entscheidend davon ab, wie präzise PAR und PPFD auf die Fläche und Pflanzenart abgestimmt werden. Während Lux-Werte keine Unterscheidung nach spektraler Eignung liefern, sorgt eine Messung mit dem PAR-Sensor für eine belastbare Einschätzung der tatsächlich photosynthetisch verwertbaren Lichtenergie. Gleichmäßige Ausleuchtung gelingt durch optimal ausgerichtete LED-Module und die Nutzung reflektierender Innenflächen. Die Werte sollten regelmäßig direkt im Höhen- und Randbereich der Pflanzen ermittelt werden, um Unter- oder Überbelichtung auszuschließen und die Entwicklung gezielt zu steuern.

Eine zu geringe Belichtung verursacht bei anspruchsvollen Kulturpflanzen verlangsamte Entwicklung, blasse Blätter und kompensatorisches Längenwachstum. Umgekehrt führen dauerhafte PPFD-Überschüsse jenseits von 1000–1200 μmol/m²/s zu Lichtstress und beeinträchtigen den Wuchs, auch wenn alle anderen Wachstumsparameter stimmen. Schwankende Werte, etwa durch Unterschiede in der Leuchtenhöhe oder ungleichmäßige Flächenbeleuchtung, verringern die Homogenität und Leistungsfähigkeit des Bestandes. Durch kontinuierliche Messung und Nachjustieren von Höhe und Exposition der Lampen lässt sich die Lichtverteilung optimal an jede Kultursituation anpassen.

Der Grenzbereich zwischen effizienter Nutzung und einer für das Wachstum ungünstigen Lichtmenge ist abhängig von Alter, Genetik sowie weiteren Umweltfaktoren wie Substrat oder Feuchtigkeit. Die Kontrolle durch flexibel einsetzbare Messgeräte ermöglicht eine konstante Anpassung der Bedingungen und hilft, Ausfälle oder Wachstumsstörungen zu verhindern.

Temperaturregelung durch Lichtwärme und Einfluss auf das Growbox-Mikroklima

Die eingesetzte Growbox Beleuchtung beeinflusst direkt die Temperatur- und Feuchteverhältnisse im Anbauraum. HPS-Lampen wandeln einen Großteil der zugeführten Energie in Wärme um, während moderne LED-Beleuchtung bis zu 80 % des Stroms in Licht überführt. Bei gleicher Leistungsaufnahme entsteht bei LEDs damit deutlich weniger unerwünschte Erwärmung. Überschreitet das Raumklima 30 °C, setzt hitzebedingter Stress ein, Nährstoffaufnahme und Transpiration geraten aus dem Gleichgewicht.

- Wärmeerzeugung durch Lichtquellen HPS-Lampen produzieren wesentlich mehr Abwärme als LEDs, was zu höheren Temperaturen im Anbauraum führt und gegebenenfalls eine stärkere Kühltechnik erfordert.

- Einfluss der Temperatur auf den Pflanzenstoffwechsel Temperaturen über 30 °C beeinträchtigen Nährstoffaufnahme und fördern Transpiration, wodurch die Pflanzen unter Stress geraten und das Wachstum leidet.

- Lüftungskonzepte für Temperaturkontrolle Effiziente Umluft- und Abluftsysteme verhindern Temperaturspitzen, sorgen für homogene Wärmeverteilung und verhindern lokal begrenzte Hitzeinseln unter HPS-Lampen.

- Feuchtigkeitsmanagement durch Luftzirkulation Stabilisierte Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65 % unterstützt optimale Schließmechanismen der Stomata, was für eine gesunde Photosynthese und Wassernutzung essenziell ist.

- Vermeidung von Überhitzung durch LED-Systeme LEDs erzeugen deutlich weniger Wärme, sodass oft schon einfache Lüftungsmaßnahmen ausreichen, um unerwünschten Hitzestress zu vermeiden und ein perfektes Mikroklima zu gewährleisten.

- Kontinuierliche Klimabeobachtung mit Sensorik Der Einsatz von Temperatur- und Feuchtesensoren ermöglicht eine laufende Überwachung sowie schnelle Anpassung der Klimabedingungen, um saisonale und tageszeitliche Schwankungen auszugleichen.

- Wärmezonen in der Growbox berücksichtigen Wärmestratifizierung mit wärmeren Zonen direkt unter den Lampen sollte durch gezielte Luftzirkulation gemindert werden, um ein gleichmäßiges Klima auf Pflanzenhöhe zu schaffen.

- Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeit mindern Zu hohe Feuchtigkeit fördert Schimmel und Pilzbefall, kann Blattkrankheiten begünstigen und reduziert die Wirksamkeit der Transpiration, daher ist regelmäßige Frischluftzufuhr entscheidend.

- Anpassung der Beleuchtungshöhe zur Temperatursteuerung Durch Verstellen der Lampenhöhe kann die Wärmebelastung der Pflanzen direkt beeinflusst werden, um Verbrennungen oder Hitze Stress durch zu nahe Lichtquellen zu vermeiden.

- Verwendung von Diffusoren zur Temperatur- und Lichtstreuung Diffusionsfolien oder opake Abdeckungen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung von Wärme und Licht, reduzieren Hotspots und unterstützen eine gesunde Pflanzenentwicklung.

- Integration von automatisierten Klimasteuerungen Smarte Systeme, die Temperatur und Luftfeuchte automatisch regeln, entlasten von manuellen Einstellungen und verbessern die Stabilität des Mikroklimas nachhaltig.

- Feedback durch Pflanzenzustand zur Klimaanpassung Beobachtung von Blätterfarbe, Vitalität und Wachstum gibt Hinweise auf zu hohe oder zu geringe Temperaturen sowie ungünstige Luftfeuchte, um zeitnah einzugreifen.

- Kombination von Wärmequellen sinnvoll planen Bei Nutzung von Zusatzheizungen oder weiteren Geräten ist deren Wärmeeinfluss bewusst zu integrieren, um Überhitzung oder unkontrollierte Feuchteänderungen zu vermeiden.

- Lüftungsintervalle und Pausen optimieren Regelmäßiges, bedarfsgerechtes Lüften hilft, schädliche Gase abzuführen und das Klima stabil zu halten, dabei sollte die Frischluft nicht zu kalt oder zu trocken sein, um Stress zu minimieren.

- Wasserdampfproduktion durch Pflanzen berücksichtigen Stark transpiriende Pflanzen erhöhen die Luftfeuchtigkeit dynamisch; dies erfordert eine flexible Anpassung der Belüftung und Klimaregelung während unterschiedlicher Wachstumsphasen.

Ein Temperaturunterschied von bis zu 10 °C auf Höhe der Lichtquelle ist zwischen LED-Modulen und 400W-HPS-Leuchten messbar. Während HPS-Anlagen regelmäßig eine umfangreiche Abluft- und Umlufttechnik erfordern, genügt bei vergleichbaren LED-Systemen meist ein sparsames Lüftungskonzept. Optimale Mikroklima-Bedingungen für die meisten gängigen Kulturarten liegen tagsüber zwischen 22 und 28 °C bei 50–65 % relativer Luftfeuchte. Das Verhältnis von Wärmeangebot zu Luftfeuchtigkeit beeinflusst den Gasaustausch über die Spaltöffnungen; Überhitzung begrenzt die Nährstoffaufnahme trotz optimalem Lichtangebot.

Clever platzierte Umluft- und Abluftanlagen kompensieren lokale Temperaturspitzen und unterstützen die stabile Verteilung des CO₂. Unhomogene Wärmeverteilung führt besonders im oberen Drittel der Kammer oder unter den Leuchten zu erhöhter Evaporation und schlappen Blättern. Durch den gezielten Einsatz von Diffusoren oder mehrere LEDs mit niedriger Einzelintensität lässt sich die Temperaturdifferenz auf der gesamten Fläche minimieren. Präzise Sensorik liefert dabei kontinuierlich Rückmeldung zum aktuellen Klima, sodass Anpassungen zeitnah und effektiv vorgenommen werden.

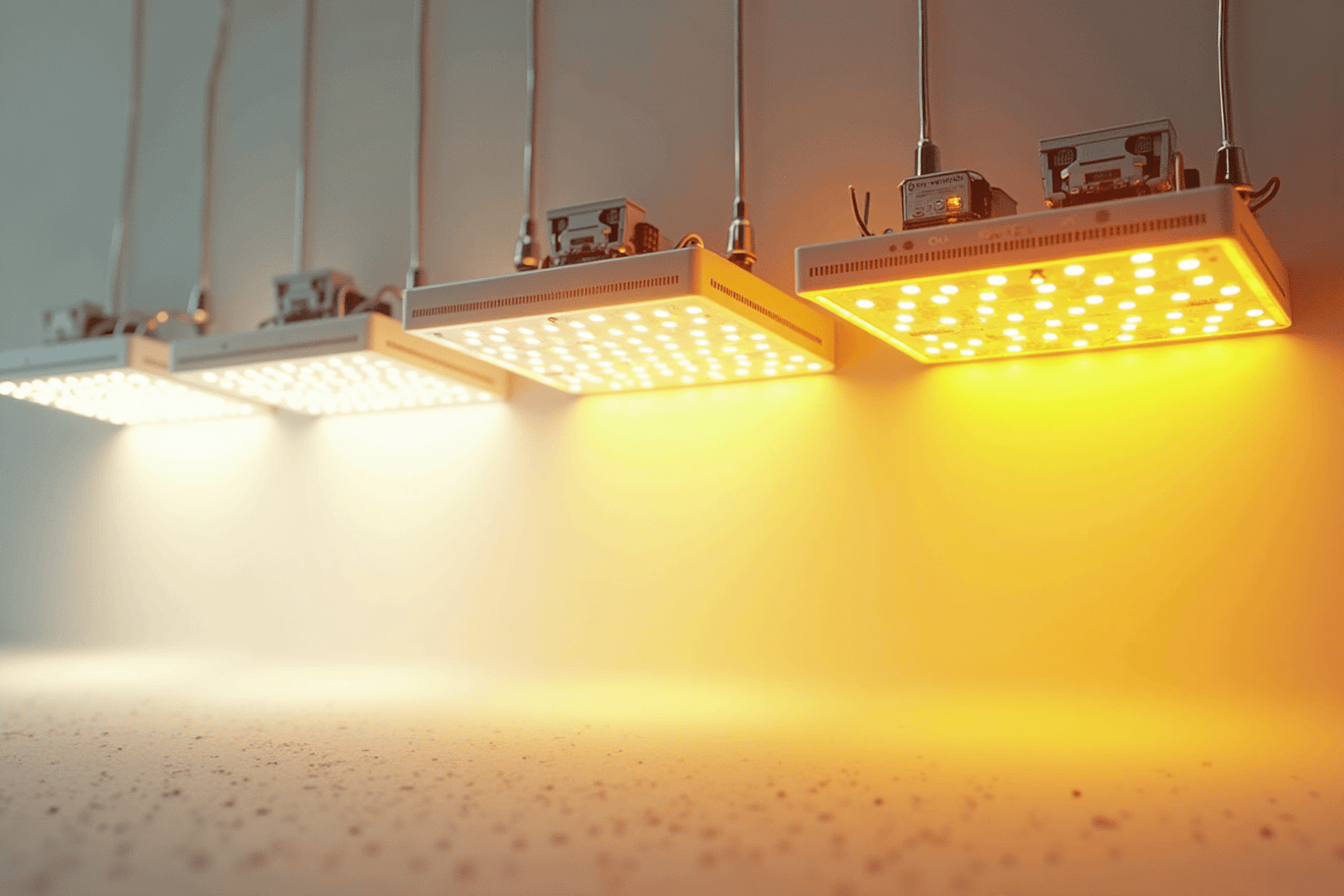

Auswahl der optimalen LED Grow Lampen für verschiedene Anbauflächen

Bei der Growbox Beleuchtung steht die Auswahl der passenden LED Grow Lampe im Mittelpunkt, denn sie entscheidet maßgeblich über das Wachstumsklima und die Energieeffizienz auf der jeweiligen Anbaufläche. Besonders relevant für die Growbox Beleuchtung sind greifbare Kennwerte wie die empfohlene Lichtleistung für übliche Flächen oder realistische Leistungsdaten, die den Anbau kalkulierbar machen. In kleinen Growboxen mit 60×60 Zentimetern empfiehlt sich eine Lichtleistung von mindestens 80 bis 120 Watt, um kräftiges Wachstum zu sichern. Bei größeren Flächen, beispielsweise 120×120 Zentimeter, wird mit rund 400 bis 600 Watt je nach Lampentyp eine gleichmäßige Ausleuchtung aller Pflanzenreihen erreicht.

Die Entscheidung zwischen LED, HPS (Hochdrucknatriumdampflampen), NDL (Natriumdampflampen niedrigen Drucks) oder klassischen Leuchtstoffröhren richtet sich nicht nur nach der angestrebten Lichtstärke: Laufende Stromkosten, Haltbarkeit der Leuchtmittel und notwendiger Wartungsaufwand nehmen ebenso Einfluss auf die Auswahl. LED-Lampen bieten eine hohe Energieausbeute von häufig 100 bis 300 Watt pro Quadratmeter bei vergleichsweise moderaten Stromkosten. HPS-Growlampen benötigen dagegen für dieselbe Anbaufläche oft 400 bis 600 Watt, arbeiten ineffizienter und entwickeln mehr Wärme. Leuchtstoffröhren sind besonders bei kleinen Projekten interessant, wenn flexible Ausleuchtungsoptionen oder das punktuelle Versorgen einzelner Bereiche gefragt sind.

| Lampentyp | Typische Leistung (Watt) | Flächenabdeckung (m²) | Anschaffungskosten (€) | Durchschnittliche Betriebskosten (€/Monat)* | Wärmeentwicklung | Lebensdauer (Stunden) | Wartungsaufwand | Lichtausbeute (μmol/Joule) | Besonderheiten & Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LED Grow Lampen | 100 – 600 | 0.5 – 1.5 (pro 100-240 Watt) | 150 – 500 | ca. 17 – 100 | Niedrig | ca. 50.000 | Gering, seltene Reinigung | Über 2,0 | Hohe Energieeffizienz, geringe Wärmeabgabe, dimmbar, lange Lebensdauer, kein Vorschaltgerät notwendig | Höhere Anschaffungskosten, Qualität stark variabel |

| HPS (Hochdrucknatrium) | 250 – 600 | 1.0 – 1.5 | 100 – 300 | ca. 42 – 100 | Hoch | ca. 10.000 | Regelmäßiger Brenner- und Startertausch | 1,2 – 1,9 | Starkes Lichtspektrum für Blüte, bewährte Technologie | Hohe Wärmeentwicklung, höhere Stromkosten, Aufwand für Ersatzteile |

| NDL (Niederdrucknatrium) | 150 – 400 | 0.5 – 1.0 | 120 – 250 | ca. 25 – 70 | Mittel | ca. 15.000 | Austausch nach Abnutzung | 1,5 – 1,7 | Gutes Farbspektrum, relativ hohe Lichtintensität | Weniger gleichmäßige Ausleuchtung, spezielle Leuchten erforderlich |

| Leuchtstoffröhren (T5, T8) | 60 – 90 | 0,3 | 60 – 120 | ca. 10 – 20 | Niedrig | ca. 20.000 | Häufiger Ersatz erforderlich | 1,0 – 1,2 | Geringe Wärmeentwicklung, geeignet für punktuelle Bereiche | Niedrige Lichtausbeute, begrenzte Flächenabdeckung, mehrere Röhren nötig |

- Betriebskosten basieren auf typischen Laufzeiten von ca. 16 Stunden pro Tag bei einem Strompreis von ca. 0,35 €/kWh.

Diese Tabelle bietet einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Lampentypen zur Growbox Beleuchtung, zeigt den Zusammenhang von Leistung, Fläche, Kosten und Effizienz auf und erleichtert die fundierte Bewertung für den individuellen Anbau. Besonders LED-Lampen überzeugen durch niedrige Betriebskosten und geringe Wärmeentwicklung, während klassische HPS-Systeme oft günstiger in der Anschaffung sind, aber durch deutlich höheren Wartungs- und Stromaufwand langfristig teurer kommen. NDL-Leuchten bieten eine Zwischenlösung mit gutem Farbspektrum, während Leuchtstoffröhren aufgrund ihrer eingeschränkten Leistung vor allem für kleine Flächen oder spezifische Zusatzbeleuchtung Sinn machen.

Praktisch zeigen LED-Panels durch ihre geringe Wärmeabgabe klare Vorteile: Die Temperatur in der Box bleibt konstant, was ein dichteres Anordnen der Pflanzen erlaubt. Hinzu kommen überschaubare Wartungsintervalle und eine Lebensdauer von etwa 50.000 Stunden; ein deutlicher Unterschied zu HPS-Brennern, die meist schon nach 10.000 Stunden zu ersetzen sind. Die Investitionskosten für leistungsstarke LED-Komponenten liegen, abhängig von Fläche und Spezifikation, zwischen 150 und 500 Euro. Einfache HPS-Komplettsets starten schon ab 100 Euro, verursachen jedoch durch höhere Stromaufnahme und Ersatzbedarf im Betrieb langfristig höhere Kosten. Deutlich wird: Nur eine vollständige Berücksichtigung von Laufeigenschaften, Stromverbrauch und Anlagenflexibilität ermöglicht eine wirtschaftliche Entscheidung.

Mittlere und größere LED-Panels verteilen das Licht gleichmäßig und reduzieren Hotspots deutlich. NDL-Leuchten bündeln den Lichtstrahl meist zentral, wodurch Randbereiche weniger gleichmäßig ausgeleuchtet werden. Gerade bei Mischkulturen oder Phasenwechseln sind steuerbare LED-Lösungen von Vorteil, da sich Lichtspektrum und Intensität exakt anpassen lassen. Die Inbetriebnahme ist durch den Direktanschluss unkompliziert und erfordert keine Vorschaltgeräte oder Reflektoren. So kann die Beleuchtung jeder Anbaufläche individuell und präzise auf die eigenen Anforderungen zugeschnitten werden.

Leistung, Flächenabdeckung und Wirtschaftlichkeit verschiedener Lampenarten

Ein isolierter Wattwert reicht nicht aus, um den tatsächlichen Lichtbedarf für eine erfolgreiche Pflanzenkultur zu definieren. Entscheidend ist die Kombination aus Wattwert, ausgeleuchteter Fläche und dem Anteil des erzeugten Lichts, den die Pflanzen für die Photosynthese verwerten. LED-Modelle erreichen eine Lichtausbeute von über 2,0 μmol/Joule, während ältere HPS-Technik meist zwischen 1,2 und 1,9 μmol/Joule verbleibt. Dadurch erzeugt eine sparsamere LED-Lampe häufig mehr effektives Pflanzenlicht als ein energiehungriges HPS-Modell.

Im Dauereinsatz wird der Unterschied bei den Betriebskosten deutlich sichtbar: Ein 100-Watt-LED-Panel verbraucht bei 16-stündigem Einsatz monatlich rund 48 kWh und verursacht bei ca. 0,35 €/kWh Kosten von etwa 17 Euro. Ein 250-Watt-HPS-Strahler benötigt bei gleicher Nutzungsdauer rund 120 kWh, sodass die monatlichen Stromausgaben auf etwa 42 Euro steigen. Hinzu kommen bei HPS auch noch Kosten für wiederkehrenden Tausch von Brennern und Startern.

Für die Beurteilung der Flächenabdeckung liefern praxisnahe Werte Klarheit: Ein 240-Watt-LED-Panel beleuchtet typische 100×100 Zentimeter komplett, während technisch vergleichbare HPS- oder NDL-Lösungen Randbereiche oft nur schwach erreichen. Leuchtstoffröhren im T5- oder T8-Format kommen auf rund 0,3 m², benötigen aber 60 bis 90 Watt und müssen oft in Serie betrieben werden.

Die Anschaffungskosten fallen bei Leuchtstoffröhren mit rund 60 Euro gering aus, zahlen sich aber kaum bei mehreren Wachstumszyklen aus, weil die Ausbeute an photosynthetisch verwertbarem Licht zu niedrig bleibt. Einzelne LED-Leisten überzeugen nur bei ganz gezielten Einsätzen mit wenig Fläche. Leistungsstarke LED-Panels mit aktiver Kühlung, dimmbaren Netzteilen und breitem Spektrum bieten das vielfältigste Einsatzspektrum und überzeugen mit effektiver Lichtausbeute bei niedrigen Betriebskosten.

Passende Lichtleistung nach Growbox-Größe und Pflanzenbedarf

Die passende Lichtleistung für eine Growbox hängt immer von den realen Dimensionen, der Pflanzenzahl und dem jeweiligen Lichtbedarf ab. Bei typischen Gemüsearten wie Salat, Chili oder Tomate sind 150 bis 250 Watt pro Quadratmeter in der Hauptwachstumsphase sinnvoll. Lichtintensive Spezialkulturen wie Zitruspflanzen oder einige Kräuter benötigen bis zu 400 Watt pro Quadratmeter, um physiologisches Wachstum auszuschöpfen. Im Bereich Keimlinge oder klassische Küchenkräuter liefern bereits 50 bis 100 Watt flächendeckend genug Licht, solange die Energieverteilung homogen geregelt ist.

- 50–100 Watt pro Quadratmeter für Keimlinge und junge Pflanzen (Anzucht), um eine schonende Belichtung sicherzustellen, die das zarte Wachstum ohne Stress unterstützt

- 150–250 Watt pro Quadratmeter für Gemüsearten wie Salat, Chili, Tomate während der Hauptwachstumsphase, um vitales Wachstum und optimale Blattentwicklung zu fördern

- Bis 400 Watt pro Quadratmeter für lichtintensive Kulturen wie Zitruspflanzen, Orchideen oder manche Kräuter, da diese Pflanzen ein höheres Photosynthese-Licht benötigen, um ihre volle Potenz zu entfalten

- Im vegetativen Stadium sind 80–150 μmol/m²/s PPFD ausreichend, denn diese Lichtintensität unterstützt die Zellteilung und Blattbildung ohne Überbelichtung

- Im Blühstadium werden 200–350 μmol/m²/s PPFD empfohlen, um die Blütenbildung zu maximieren und Ertrag sowie Qualität zu steigern

- Bei Mehrschichtkulturen oder vertikaler Bepflanzung sollte die Lichtintensität pro Ebene angepasst werden, um gleichmäßige Lichtverteilung und homogene Pflanzenentwicklung zu gewährleisten

- Die Lichtausbeute variiert je nach Spektrum und Lampentechnologie; daher sind individuell anpassbare LED-Panels ideal, um gezielt auf Pflanzenarten und Wachstumsphasen einzugehen

- Zu hohe Lichtintensitäten über längere Zeit führen zu Blattstress und können Wasserhaushalt sowie Nährstoffaufnahme stören, deshalb sollte die Beleuchtung präzise dosiert werden

- Modulares Systemdesign ermöglicht es, Leistungsstufen flexibel anzupassen und die Lichtleistung mitwachsender Kulturen zu skalieren, ohne teure Komplettlösungen zu ersetzen

- Die Einhaltung optimaler PPFD-Werte (Photosynthetisch aktive Strahlung) ist wichtiger als reine Wattangaben, da nur das effektiv von Pflanzen verwertete Licht zählt

- Für Kräuterkulturen mit mittlerem Lichtbedarf reichen meist 120–180 Watt pro Quadratmeter aus, um aromatische und gesunde Pflanzen hervorzubringen

- LED-Lampen mit dimmbaren Funktionen erlauben eine feine Anpassung der Lichtintensität an unterschiedliche Phasen, etwa reduzierte Beleuchtung in Ruhephasen, was Energie spart und Pflanzenstress minimiert

- Eine einheitliche und gleichmäßige Ausleuchtung vermeidet Schattenzonen und sorgt für ein harmonisches Wachstum aller Pflanzen auf der Anbaufläche, deshalb sollte die Leistung auf die Fläche abgestimmt eingeplant werden

- In der Anzuchtphase ist eine niedrigere Lichtintensität mit breitem Vollspektrum sinnvoll, da junge Pflanzen empfindlich auf UV-Strahlung reagieren können, was langsames, gesundes Nachwachsen fördert

Standardempfehlungen greifen oft zu kurz, weil sowohl die Größe der Growbox, die Pflanzenzahl als auch die genetische Anlage der Kulturpflanzen und ihr spezifischer Lichtbedarf eine Rolle spielen. Moderne LED-Panels punkten mit Feintuning-Optionen für jede Entwicklungsstufe, beispielsweise in Gemüsezyklen oder bei Zierpflanzen. Eine zu hohe Beleuchtungsstärke kann zu Blattverbrennungen führen und stört den Wasserhaushalt, während zu geringe Lichtdichte gestreckte, schwach entwickelte Pflanzen und Ertragseinbußen verursacht.

Modulare LED-Systeme, Erweiterungsmöglichkeiten und Installationsvarianten

Modulare LED-Systeme eröffnen flexible Möglichkeiten zur gezielten Erweiterung und Anpassung an jede Änderung im Setup der Growbox Beleuchtung. Einzelmodule mit unterschiedlichen Wattleistungen lassen sich aufeinander abstimmen und ergänzen, sodass je nach Pflanzenstand und Ausbaugrad immer das richtige Lichtniveau erzielt wird. Steckverbindungen, Magnethalterungen oder variable Montageschienen ermöglichen ein unkompliziertes Nachrüsten, völlig ohne aufwändige Umbauten oder teure Neuinstallationen.

- Einfache Erweiterung ermöglicht das Hinzufügen weiterer Module ohne aufwändige Umbauten, so kann die Beleuchtungsstärke bei steigenden Pflanzenansprüchen schnell und kosteneffizient angepasst werden

- Flexible Montageoptionen durch Magnethalterungen, Schienen oder Clipsysteme erlauben variable Befestigungen an Decke, Seitenwänden oder Stahlgestellen, was eine optimale Lichtverteilung auch in unregelmäßigen Growboxen sicherstellt

- Individuelle Anpassung der Lichtleistung durch Zusammenschalten unterschiedlicher Wattstärken ermöglicht eine bedarfsgerechte Ausleuchtung je nach Pflanzentyp und Wachstumsphase, wodurch Energie gespart und Pflanzenstress minimiert wird

- Modulare Spektralsteuerung erlaubt das gezielte Anpassen von Lichtfarben für verschiedene Kulturphasen, z.B. mehr Blau im vegetativen Stadium und mehr Rot in der Blüte, was gesunde und ertragreiche Pflanzen fördert

- Plug-and-Play-Systeme sorgen für unkomplizierte Installation und schnelles Austauschen oder Ergänzen von Komponenten, wodurch Stillstandszeiten minimiert und die Wartung erleichtert wird

- Verbesserte Wärmeableitung durch getrennte Module verhindert Hitzestau und ermöglicht engere Pflanzenanordnung, was die Platzausnutzung in der Growbox optimiert

- Skalierbarkeit macht modulare Systeme gleichermaßen geeignet für kleine Anzuchtflächen wie auch für großflächige Growboxen, womit Züchter flexibel auf Veränderungen im Anbau reagieren können

- Kosteneffizienz durch gezielten Einsatz einzelner Module statt kompletter Leuchtmittelwechsel reduziert Investitions- und Betriebskosten nachhaltig

- Kompatibilität mit Steuerungssystemen ermöglicht automatisierte Anpassung der Lichtintensität und -dauer je nach Tageszeit oder Pflanzenbedarf, was präzises Pflanzenwachstum unterstützt

- Robuste Bauweise der Module gewährleistet lange Lebensdauer und niedrigen Wartungsaufwand, wodurch Ausfallzeiten und Folgeinvestitionen minimiert werden

- Gleichmäßige Lichtverteilung durch flexible Anordnung verhindert Schattenbildung und Hotspots, wodurch das Pflanzenwachstum auf der gesamten Fläche optimal gefördert wird

- Einfache Integration bestehender Systeme erlaubt die Kombination von modularen LED-Panels mit anderen Lichtarten oder Steuerungskomponenten, was individuelle Lösungen für jeden Anbau ermöglicht

Im Alltag zeigen sich die Stärken modularer Lichtsysteme vor allem durch die Möglichkeit, selbst in engen oder verschachtelten Growboxen schnell für gleichmäßige Ausleuchtung zu sorgen. Plug-and-Play-Baugruppen oder schnell montierte Clipsysteme machen das Anpassen an neue Bepflanzungspläne oder wechselnde Pflanzenhöhen ganz einfach. Die Flexibilität rechnet sich besonders für ambitionierte Züchter und alle, die das Setup oft wechseln oder nachrüsten.

Durch zusätzliche Module steigt die Gesamt-Lichtintensität, gleichzeitig werden auch gezielte Spektraleinstellungen möglich. Viele aktuelle Modellserien bieten digitale Lichtprofile für Tag- und Nachtphasen, dimmbare Kanäle und steuerbare Farbmischungen für jede Kulturphase. Besonders bei wechselnden Kulturen, mehrschichtigen Pflanzungen oder häufigem Umbau entstehen daraus enorme Vorteile an Steuerbarkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in jeder Growbox Beleuchtung.

Lichtspektrum und Beleuchtungszeiten für Wachstums- und Blütephasen

Optimale Spektren und deren Wirkung auf Wachstum und Blüte

Pflanzenlampen dienen dazu, das jeweils passende Spektrum für unterschiedliche Pflanzenwachstumsphasen punktgenau bereitzustellen und so gezielte Steuerungsmöglichkeiten für eine professionelle Growbox Beleuchtung zu eröffnen. In der vegetativen Phase sorgen höhere Werte im blauen Lichtspektrum (400–500 nm) für eine dichte, kompakte Blattstruktur sowie stabile Sprossachsen. Pflanzenspezifische Anpassungen des Spektrums ermöglichen durch einen gezielten Blauanteil deutliche Reduzierungen der Internodienlänge, was letztlich die Lichtausbeute pro Fläche erhöht und die Entwicklung zu gedrungenen, widerstandsfähigen Exemplaren fördert.

Erhöhte Rotlichtanteile (640–660 nm) dominieren mit dem Übergang in die Blütephase. Die gezielte Anwendung dieser Spektralbereiche beeinflusst dabei die Initiierung der Blütenbildung, das Streckungswachstum und die Einlagerung von Biomasse. In umfangreichen Praxisanalysen konnte durch die Abstimmung des Rotlichts eine Verbesserung der Photosyntheserate um durchschnittlich 10–12 % und eine möglichst vollständige Blütenausbildung sowie ein homogener Fruchtansatz erzielt werden. UV-A-Licht (315–400 nm) erhöht zusätzlich die Bildung von sekundären Pflanzenstoffen, was die pflanzeneigene Widerstandskraft stützt.

Je nach Entwicklungsziel – mehr Blattmasse, hohe Blütendichte, ausgeprägte Verzweigung – lassen sich durch Spektralanpassungen konkrete Kulturergebnisse herbeiführen. Diese Flexibilität erlaubt es, auf sortenspezifische Anforderungen einzugehen und die Wachstumsbedingungen exakt an die Bedürfnisse der Kulturen anzupassen.

Eine visualisierte Gegenüberstellung zeigt die wechselnden Anteile von Blau-, Rot- und UV-Licht in den Wachstums- und Blütephasen sowie die jeweiligen Auswirkungen auf die Pflanzenentwicklung.

Steuerung von Beleuchtungsdauer und Lichtzyklen im Pflanzenzyklus

Gesteuerte Lichtzyklen sind für gleichmäßige Entwicklung und Ertragssicherheit in geschlossenen Growumgebungen maßgeblich. Anders als natürliche Tagesrhythmen lässt sich die Beleuchtungsdauer mit Zeitschaltuhren und digitalen Controllern exakt auf den Lebenszyklus der Pflanzen abstimmen. In der vegetativen Phase werden meist 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit (18/6) eingesetzt, um Photosynthese und Blattexpansion zu maximieren. Für die Anzucht von Blattgemüse oder Jungpflanzen zeigen sich andere Intervalle wie 16/8 sinnvoll, während ein 24/0-Zyklus für schnellwachsende Stecklinge genutzt werden kann. In der Blütephase ist das klassische 12/12-Intervall – gleicher Anteil an Licht und Dunkelheit – Standard, um Blüten- und Fruchtbildung zu stimulieren.

- 18/6-Zyklus 18 Stunden Licht gefolgt von 6 Stunden Dunkelheit optimiert die Photosynthese und fördert ein kräftiges, kompaktes Blattwachstum, ideal für die vegetative Phase der meisten Kulturen.

- 24/0-Zyklus durchgehende Beleuchtung über 24 Stunden beschleunigt die Keimlingsentwicklung und Stecklingswurzlung, weil keine Ruhephase eingelegt wird, was sich besonders bei schnellwachsenden Jungpflanzen bewährt.

- 12/12-Zyklus gleichlange Licht- und Dunkelphasen von jeweils 12 Stunden sorgen für die zuverlässige Induktion der Blütephase und unterstützen eine gleichmäßige Entwicklung von Blüten und Früchten.

- 16/8-Zyklus 16 Stunden Licht und 8 Stunden Dunkelheit entsprechen den Bedürfnissen vieler Kräuter und Blattgemüse, ermöglichen eine ausgewogene Photosynthese und fördern gleichzeitig eine gesunde Regeneration.

- Steuerung über digitale Zeitschaltuhren gewährleistet präzise Zeiteinstellungen und minimiert menschliche Fehler bei der Lichtsteuerung, was die Pflanzenentwicklung stabil hält.

- Einsatz smarter Controller erlaubt flexible Programmierung individueller Lichtzyklen, Anpassung an verschiedene Pflanzenphasen und Integration in automatisierte Growbox-Systeme.

- Vollautomatische Steuerungssysteme kombinieren Sensorik und Algorithmik, um Beleuchtungsdauer, Intensität und Spektrum dynamisch an Pflanzenbedürfnisse und Umgebungsbedingungen anzupassen.

- Hybrid-Lichtzyklen variieren innerhalb von Kulturphasen intermittierend Lichtintensität und Dauer, um Stressresistenz zu erhöhen und die Photosyntheseeffizienz zu optimieren.

- Berücksichtigung lichtkritischer Phasen wie Keimung, Setzlings-Anzucht oder Fruchtbildung durch gezielte Modifikation der Beleuchtungszeiten verhindert physiologische Störungen und fördert homogene Pflanzenbestände.

- Synchronisation mit Bewässerungs- und Nährstoffplänen erhöht die Effizienz von Lichtzyklen, da Stoffwechselprozesse in den aktiven Phasen optimal unterstützt werden.

- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Lichtzyklen sind essenziell, um auf Wachstumsfortschritte und Umwelteinflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit zu reagieren und optimale Kulturergebnisse zu sichern.

Wird die Beleuchtung über moderne Steuerungssysteme realisiert, lässt sich jede Abweichung auf ein Minimum reduzieren. Schwankungen durch ungenaue Zeiteinstellungen oder Stromausfälle beeinträchtigen insbesondere bei sensiblen Kulturarten die Einleitung der Blüte oder die Ausbildung homogener Fruchtstände. In digitalisierten Settings in der Growbox Beleuchtung gelingt damit präzise Kontrolle; so unterscheiden sich Kulturbestände nachweislich in Gleichmäßigkeit, Kompaktheit und Reifegrad.

Einfluss von rotem und blauem Licht auf Pflanzenqualität und Physiologie

Im praktischen Growalltag stehen vor allem die unmittelbaren Auswirkungen verschiedener Lichtfarben auf die Ausbildung der Pflanzen im Mittelpunkt. Ein hoher Blauanteil steuert maßgeblich die Seitentriebentwicklung, kräftige Blatttexturen und einen gedrungenen Habitus. Besonders bei der Aufzucht von Stecklingen und Jungpflanzen fördert Blau das Wachstum kompakter, robuster Exemplare und verhindert unerwünschtes Längenwachstum.

Rotlicht hingegen bringt in der Blütephase einen deutlichen Anstieg der Blütenbildung, dichteres Pflanzenmaterial und eine ausgeprägte Fruchtentwicklung. Durch die gezielte Kombination beider Wellenlängen entstehen stabile Pflanzen mit hoher Ertragsdichte und verbesserten Inhaltsstoffprofilen. In der Praxis macht sich dies durch bessere Blattfärbung, höhere Blütendichte und eine gleichmäßigere Fruchtgröße bemerkbar.

Die Tabelle fasst die Effekte beider Lichtfarben sowie das Potential von Mischspektren im Indoor-Anbau knapp und praxisorientiert zusammen.

| Lichtfarbe | Wirkung auf Pflanzen | Praktische Anwendung |

|---|---|---|

| Blau (400–500 nm) | Fördert Blattaufbau, Kompaktheit | Stecklingsvermehrung, Jungpflanzenanzucht |

| Rot (640–660 nm) | Steigert Blütenbildung, Ertrag | Blütephase, Fruchtansatz |

| Mischspektrum | Ausgewogene Entwicklung | Kontinuierlicher Indoor-Anbau |

Energieeffizienz und Stromverbrauch von Pflanzenlampen im Vergleich

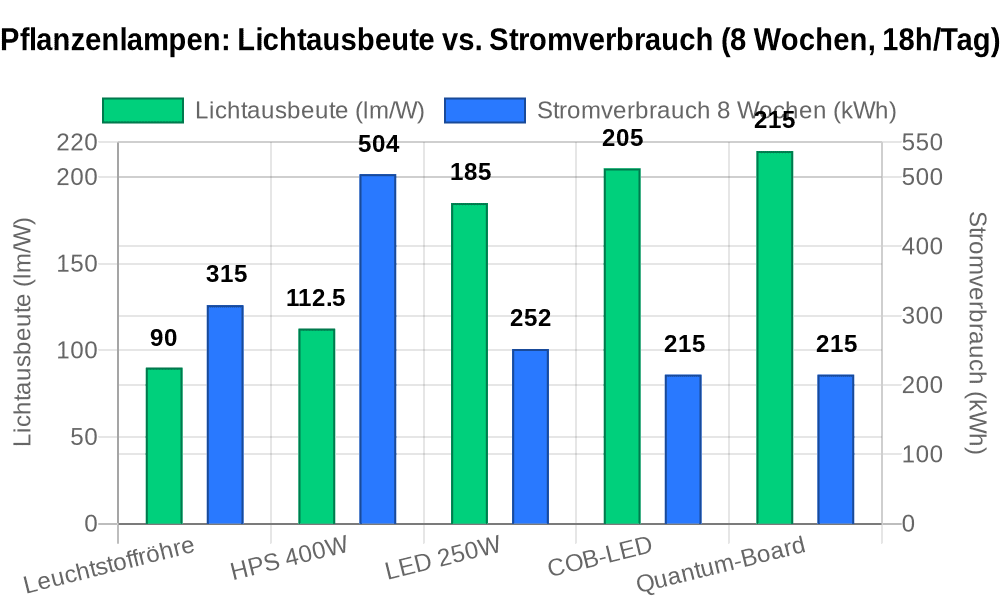

Der elektrische Energiebedarf verschiedener Pflanzenlampen prägt die laufenden Kosten einer Growbox Beleuchtung. Für einen ressourcenschonenden Betrieb steht die Wahl zwischen Halogen-Metalldampflampen, Natriumdampf-Hochdrucklampen (HPS), Leuchtstoffröhren und modernen LED-Leuchten im Mittelpunkt. Besonders LED-Module reduzieren die Leistungsaufnahme und die Stromrechnung spürbar bei gleicher Lichtausbeute im Vergleich zu klassischen HPS-Lampen.

Messbare Transparenz bietet der Einsatz von Energiemessgeräten im direkten Anschluss vor der Lichtquelle, um Verbrauchsdaten exakt zu erfassen. Hierdurch werden Abweichungen zwischen theoretischem und tatsächlichem Energiebedarf sichtbar und ermöglichen eine klare Bewertung. Digitale Analysehelfer dokumentieren Tages- und Monatswerte, wodurch die Energiebilanz zuverlässig kontrollierbar bleibt.

Präzise einstellbare LED-Driver und moderne Regeltechnik passen die Lichtstärke stufenlos an jede Wachstumsphase an. In der vegetativen Entwicklungszeit geringer Lichtbedarf bedeutet eine sinnvolle Reduktion der eingesetzten Leistung, während die Blütephase stärkere Intensität erfordert und so den maximalen Nutzen aus variabler Steuerung zieht.

Elektronische Zeitschaltuhren gewährleisten standardisierte Lichtzyklen, etwa mit 16 Stunden Licht und 8 Stunden Dunkelheit für typische Anzuchtbedingungen. Controller und Sensorsysteme sorgen für automatische Anpassung an wechselnde Umgebungsverhältnisse. Durch gezielte Volllastminimierung wird die thermische Beanspruchung reduziert und die Lebensdauer elektronischer Komponenten verlängert.

- Elektronische Zeitschaltuhren nutzen für präzise Steuerung der Beleuchtungszyklen, um Lichtzeiten optimal an die jeweiligen Wachstumsphasen anzupassen und unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

- Intelligente Lichtcontroller einsetzen, die dank Sensorik automatisch auf Umgebungslicht reagieren und die Pflanzenlampen nur dann zuschalten, wenn natürliches Licht nicht ausreicht.

- Dimmfunktionen aktivieren, um die Lichtintensität stufenlos an den aktuellen Bedarf anzupassen und so Energieverbrauch während weniger lichtintensiver Phasen deutlich zu reduzieren.

- Beleuchtungsmodi nutzen, wie „Eco“, „Wachstum“ oder „Blüte“, die gezielt auf Pflanzenstadien abgestimmte Leistungsstufen vorgeben und den Stromverbrauch effektiv senken.

- Nachtabsenkung programmieren, sodass die Beleuchtung in Dunkelphasen komplett abschaltet und keine unnötigen Standby-Verluste entstehen.

- Kurzzeitige Boost-Modi gezielt einsetzen, die nur bei Bedarf maximale Lichtleistung liefern und dadurch den Grundverbrauch niedrig halten.

- Smarte Zeitschaltungen mit Wochenprogramm integrieren, um Beleuchtungszeiten automatisch saisonal oder je nach Pflanzenzyklus anzupassen und Überbelichtung zu vermeiden.

- Reflektierende Innenflächen kombinieren mit zeitgesteuerter Beleuchtung, damit das vorhandene Licht bestmöglich genutzt wird und die Lampen weniger lange oder leistungsschwächer betrieben werden können.

- Temperaturüberwachung einbauen zur automatischen Reduzierung der Lichtleistung bei Überhitzung, was den Energieverbrauch unter hoher Wärmelast senkt und die Lebensdauer verlängert.

- Mit Bedarfs- oder Präsenzsensoren ergänzen, die die Beleuchtung nur aktivieren, wenn Pflanzen vor Ort oder im aktiven Wachstumsfenster sind, jederzeit unnötigen Stromverbrauch verhindern.

- Automatische Lampenabschaltung bei Fehlfunktion oder Wartung, um Energieverluste zu vermeiden, wenn Systeme nicht aktiv im Betrieb sind.

- Verwendung von Energiesparmodi moderner LEDs, die im Stand-by oder Leerlauf reduziert Strom ziehen und sich blitzschnell anpassen lassen, ohne Lichtqualität einzubüßen.

- Implementierung von Lastmanagement-Systemen, die den Verbrauch mehrerer Lichtquellen aufeinander abstimmen, um Leistungsspitzen zu glätten und den Gesamtverbrauch zu minimieren.

- Regelmäßige Verbrauchsüberprüfung mit Energiemessgeräten, um ineffiziente Betriebsarten schnell zu erkennen und angepasste Zeitsteuerungen einzustellen, die tatsächlichen Bedarf exakt abbilden.

- Nutzung von Tageslicht- und Helligkeitssensoren, um künstliche Beleuchtung nur dann zu aktivieren, wenn das natürliche Licht eine definierte Mindesthelligkeit unterschreitet, für maximale Energieeffizienz.

Durch fortlaufendes Monitoring der Stromströme, nutzungsabhängige Schaltzyklen und die selektive Steuerung moderner LED-Lösungen passt sich die Growbox Beleuchtung fortlaufend an den eigentlichen Pflanzenbedarf an. Dies sorgt für eine nachhaltige Entlastung der Grundlasten.

Messmethoden, Regeltechnik und Strategien zur Energieeinsparung

Eine effiziente Messung des Energieverbrauchs bildet das Fundament für gezielte Energiesparmaßnahmen rund um die Growbox Beleuchtung. Neue Energiemessgeräte lassen sich unkompliziert einsetzen und liefern detaillierte Daten zur Wirkleistung jeder Pflanzenlampe sowie der einzelnen Systemkomponenten. Diese Messdaten ermöglichen die Erkennung von überalterten oder ineffizienten Lichtquellen, die gezielt ersetzt werden können.

Fortschrittliche Regeltechnik mit digitaler Steuerung und Dimmbarkeit erlaubt eine exakte Einstellung der Lichtintensität. Viele LED-Systeme sind standardmäßig manuell oder automatisch dimmbar. Zusätzlich messen Lichtsensoren permanent die Umgebungshelligkeit und regeln die Lampen nach klar festgelegten Schwellenwerten. Voreingestellte Beleuchtungsmodi wie „Eco“, „Blüte“ und „Wachstum“ liefern passende Lichtleistung für jede Pflanzenphase, wodurch weder überflüssige noch zu schwache Ausleuchtung erfolgen muss.

Flexible Lichtspektren werden direkt auf die jeweilige Vegetationsstufe der Pflanzen eingestellt. Zeitlich programmierbare Steuerung ermöglicht systematische Einsparungen, indem Verbrauchsdaten ausgewertet und Empfehlungen für eine stufenweise Leistungsabsenkung ausgesprochen werden. So werden Lichtmenge und Strombedarf exakt und praxistauglich abgestimmt.

Zur weiteren Senkung des Verbrauchs tragen reflektierende Innenflächen, beispielsweise mit Reflektorblech oder Folien, bei. Sie verteilen vorhandenes Licht wirkungsvoll und minimieren den Bedarf an zusätzlicher Beleuchtung. Im Winter kann die Abwärme moderner LED-Leuchten im Anzuchtbereich zudem zur Grundtemperierung genutzt werden. Hierdurch verringert sich der Bedarf an separater Heizleistung.

Praktische Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs im Growbox-Betrieb

Eine konsequente Reduktion des Energieverbrauchs in der Growbox Beleuchtung lässt sich durch systematisches Zusammenwirken von Technik und Raumausstattung realisieren. Reflektierende Flächen, beispielsweise Spezialfolien oder Blechtafeln, verstärken die Lichtausbeute, sodass niedrigere Lampenleistungen für den gleichen Photosyntheseertrag ausreichen.

Ein Umstieg von HPS-Lampen auf leistungsstarke LED-Module senkt die gesamte Systemleistung pro Quadratmeter erheblich – von etwa 600 W inklusive Vorschaltgerät auf rund 250 W für gleichwertige Kulturflächen. Das schont gleichermaßen die Haushaltskasse und das ökologische Gleichgewicht.

Beleuchtungszeiten auf die jeweiligen Wachstumsphasen zugeschnitten, mit etwa 12 bis 14 Stunden für Keimlinge und maximal 18 Stunden in der Blüte, vermeiden Energieverlust. Automatisierte Timer- und Steuerungskonzepte stellen sicher, dass diese Werte konstant eingehalten werden. Die Lichtführung bleibt so präzise und spart unnötige Betriebsstunden.

Ein geregeltes Belüftungssystem beugt Überhitzung der Growbox vor, hält die Temperatur stabil und senkt indirekt durch verringerten Ventilatoreinsatz den Strombedarf. Weniger Nachkühlung und Lüftung bedeuten einen weiteren Pluspunkt für die Gesamtbilanz.

- Lichtreflektoren einsetzen Reflektierende Innenflächen aus speziellem Aluminium, Reflektorfolie oder weißer Farbe erhöhen die Lichtausbeute, indem sie Streulicht zurück auf die Pflanzen lenken und damit den Energiebedarf durch gezielte Lichtverteilung senken.

- LED statt HPS nutzen Moderne LED-Module bieten bei deutlich geringerem Stromverbrauch eine höhere Lichtausbeute (Lumen/Watt) und erzeugen weniger Abwärme, was die Kühlkosten senkt und gleichzeitig die Kulturlampenleistung optimal auf die Pflanzenbedürfnisse abstimmt.

- Beleuchtungsdauer optimieren Die Anpassung der Beleuchtungszeiten an die jeweilige Pflanzenphase mit automatisierten Timern reduziert unnötigen Energieverbrauch und unterstützt gesunde Wachstumszyklen, indem Lichtzyklen präzise eingehalten und Überbelichtung vermieden wird.

- Wärmeabfuhr verbessern Ein effizientes Belüftungssystem mit Ventilatoren, Luftaustausch und passiver Wärmeableitung reguliert die Temperatur in der Growbox, vermeidet Überhitzung der Lampen und Pflanzen und senkt den Strombedarf für zusätzliche Kühleinheiten.

- Energiesparmodi nutzen LED-Systeme mit integrierten Sparprofilen für unterschiedliche Wachstumsphasen minimieren automatisch die Leistungsaufnahme, indem sie Lichtintensität und Farbe gezielt anpassen und so Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen reduzieren.

- Volle Ausleuchtung nur bei Bedarf Die punktgenaue Beleuchtung von Anzuchtzonen verhindert Energiewandlung in ungenutzte Bereiche, indem Lampen und Reflektoren modular und flexibel montierbar sind und nur tatsächlich bewachsene Flächen bestrahlen.

- LED-Dimmung gezielt einsetzen Die stufenlose Anpassung der Lichtleistung mittels Dimmer und smarter Steuerung spart Energie, indem die Leistung exakt an den aktuellen Bedarf der Pflanzenphase angepasst wird und Überversorgung vermieden wird.

- Qualität der Lampen sicherstellen Der Einsatz qualitativ hochwertiger und langlebiger Leuchtmittel reduziert Energieverluste durch Abnutzung und Alterserscheinungen, gewährleistet beständige Lichtausbeute und verringert kostenintensive Lampenwechsel.

- Regelmäßige Wartung der Komponenten Sämtliche Elemente wie Reflektoren, Lampen und Steuerungseinheiten sauber und funktionsfähig zu halten verhindert Leuchtschwäche und unnötigen Mehrverbrauch durch Verschmutzung oder defekte Bauteile.

- Temperaturüberwachung integrieren Sensoren zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit ermöglichen automatische Anpassungen des Belüftungs- und Beleuchtungssystems und verhindern so unnötige Laufzeiten bei ungünstigen Umweltbedingungen.

- Verwendung von Tageslichtsensoren Intelligente Sensorik passt die künstliche Beleuchtung an natürliches Licht an, senkt den Strombedarf bei ausreichender Umgebungsbeleuchtung und gewährleistet eine kontinuierliche Lichtversorgung ohne Verschwendung.

Weitere Einsparpotenziale eröffnen sich durch gezieltes Nutzen von Energiesparmodi, beispielsweise in modernen LED-Leuchten, die für jede Pflanzphase individuelle Profile hinterlegt haben. Der Betrieb in geringer Intensität außerhalb der Hauptentwicklungszeiten schont die Bauteile und minimiert die Leistungsaufnahme zuverlässig.

Effizienzvergleich von LED, HPS und weiteren Leuchtmitteln

Ein sachlicher Vergleich verschiedener Leuchtmittel bemisst sich anhand von Lichtausbeute und Stromaufnahme. Eine HPS-Lampe mit 400 W erzeugt in der Regel ungefähr 50.000 Lumen bei Effizienzwerten zwischen 90 und 135 Lumen pro Watt. Im Gegensatz dazu erreichen moderne LED-Panels mit etwa 250 W gleichwertige Lichtleistungen, übersteigen aber mit 150 bis 220 Lumen pro Watt deutlich die Energieeffizienz klassischer Systeme.

Speziell neu entwickelte COB-LEDs oder Quantum-Boards schaffen noch höhere Werte, während Leuchtstoffröhren mit unter 100 Lumen pro Watt deutlich weniger wirtschaftlich arbeiten. Unter Berücksichtigung der häufig eingesetzten Zyklusdauer von 8 Wochen bei 18 Stunden täglicher Beleuchtung liegt der Strombedarf bei HPS-Systemen über 500 kWh, bei modernen LED-Systemen bei etwa 250 kWh für dieselbe Nutzfläche.

Der gezielte Einsatz von variabel montierbaren Lampensystemen und der bedachte Umgang mit der Ausleuchtung verbessert die Gesamteffizienz zusätzlich. Die Growbox Beleuchtung wird so auf tatsächlich benutzte Zonen begrenzt, sodass keine Energie für Randbereiche ohne Pflanzen verschwendet wird.

Die abschließende Systemwahl orientiert sich stets an der verfügbaren Fläche, Kulturintensität und der individuellen Pflanzenart. Modulare LED-Lösungen lassen sich flexibel konfigurieren und passen Lichtmenge und Leistung optimal auf die gewünschten Anforderungen an.

Praktische Tipps zur Einrichtung und Positionierung der Beleuchtung in der Growbox

Die richtige Platzierung und Einrichtung von Beleuchtungssystemen in der Growbox beeinflusst maßgeblich die Qualität der Pflanzenentwicklung. Bereits bei der ersten Montage muss jede Ebene der Anbaufläche gleichmäßig mit Licht versorgt werden, um ein ausgeglichenes Wachstum zu gewährleisten. Durch eine gezielte, durchdachte Positionswahl der Lampen werden Abschattungen ebenso wie Bereiche mit übermäßiger Lichtintensität zuverlässig vermieden.

Das Auftreten von Schattenzonen lässt sich verhindern, indem LED-Module oder Entladungslampen symmetrisch über der gesamten Kulturfläche angeordnet werden. Hierbei zählt das exakte Verhältnis von Leuchtmittelfläche zur Pflanzfläche, sodass eine konstant hohe Photosyntheseleistung sichergestellt bleibt. Die Installation in parallelen Reihen bietet den Vorteil, auch randständige Pflanzenteile gleichmäßig zu beleuchten.

Verstellbare Seilzug- oder Ratschen-Systeme ermöglichen präzise Anpassungen an verschiedene Wachstumsphasen und unterschiedliche Pflanzenhöhen. Höhenverstellbare Aufhängungen garantieren, dass Lampen bei schnellem Pflanzenwuchs flexibel nach oben gesetzt werden können. Der Einsatz von Abstandhaltern wie Teleskoprohren sichert stets gleiche Distanzwerte, auch wenn sich einzelne Pflanzen unterschiedlich entwickeln.

Mehrere, dezentral angeordnete Lichtquellen mit geringerer Leistung helfen dabei, Hotspots und intensiven Wärmestau zu verhindern. Gleichzeitig begünstigt die Kombination von LED-Panels und punktuellen Hochdruckdampflampen eine ausgeglichene Ausstrahlung und erzeugt Bedingungen, die der natürlichen Lichtsituation in der Anzuchtbox näherkommen.

Durch regelmäßige Anpassung der Höhe und genaue Beobachtung des Wuchses werden sowohl Lichtstress als auch ein ungünstiges Höhen-Längen-Verhältnis der Pflanzen verhindert. Unterschiedliche Arten verlangen unterschiedliche Beleuchtungsniveaus – daher lohnt es sich, jede Kultur spezifisch zu justieren und unnötige Energieverluste auszuschließen, indem exakt auf die benötigten Einstellungen geachtet wird.

Optimale Lampenhöhen und Abstände für gleichmäßige Lichtverteilung

Der Abstand der Lichtquellen wirkt sich direkt auf die verfügbare Photonenflussdichte (PPFD) aus, die von den Pflanzen absorbiert wird. Für jede Leistungsklasse und Lampenart existiert ein spezifisches Abstandsniveau, das den bestmöglichen Kompromiss zwischen Ausleuchtung und Schonung der Pflanzenoberfläche bietet. Beispielsweise sollten LED-Panels mit 150 Watt Systemleistung in der vegetativen Phase circa 30 bis 40 Zentimeter über der Kronenspitze angebracht werden; während der Blütephase liegt der ideale Bereich bei 20 bis 30 Zentimetern, sofern der Wärmeeintrag begrenzt bleibt.

Leuchtstoffröhren oder CFL-Lampen können zumeist näher positioniert werden – oft reichen 10 bis 20 Zentimeter. Dagegen benötigen Natriumdampflampen (NDL) mit 400 Watt einen Abstand von mindestens 40 bis 60 Zentimeter, um Verbrennungen des Blattwerks zu verhindern. Die Faustregel lautet: Je stärker die Leuchtkraft und je gebündelter der Lichtstrahl, desto größer die empfohlene Distanz zwischen Lampe und Pflanzenspitze.

Kommt es zu einem zu geringen Abstand, treten eindeutige Blattverbrennungen und sichtbarer Stress auf; ein zu großer Abstand resultiert in unzureichender Lichtenergie und gestrecktem, vergeiltem Wuchs. Hier leistet ein präzises Messgerät wie ein PAR-Meter wertvolle Dienste. Zum Beispiel misst das Modell LI-COR LI-250A mit einer Genauigkeit von ±5 % im Bereich von 0 bis 2000 µmol/m²/s die exakte Lichtmenge, die an der Pflanzenspitze ankommt. Diese Werte ermöglichen es, die Lichtintensität exakt an Pflanzentyp, Entwicklungsphase und eingesetzten Lampentyp anzupassen.

Die nachfolgende Tabelle gibt genaue Empfehlungen zu den Lampenabständen nach Leistungsklasse und Lichtintensität:

[table]

Die Herstellerangaben der verwendeten Lampen liefern ebenfalls hilfreiche Anhaltspunkte für die Anpassung der Lampenhöhen. Viele aktuelle, stufenlos dimmbare LED-Modelle bieten besonders flexible Einstellmöglichkeiten, sodass sowohl Intensität als auch Abstand präzise auf die jeweilige Entwicklungsphase justiert werden können.

Die erforderliche Luftumwälzung wird konkret nach Leistung bemessen. Für ein Setup mit 400 Watt sind das mindestens 200 m³/h, wobei dies bei dichter Bepflanzung, eingeschränkter Luftzirkulation oder erhöhten Umgebungstemperaturen nach oben angepasst werden muss. Günstige Klimabedingungen außerhalb der Box haben ebenfalls Einfluss auf den notwendigen Kühlbedarf.

[diagram]

Ein durchdachtes System aus aktiver Belüftung (Abluftventilatoren und Zuluftsysteme) gewährleistet, dass Hitze und verbrauchte Luft zuverlässig entfernt werden. Zuluftsysteme transportieren frische, kühle Luft zu den Pflanzen. Um Gerüche zu reduzieren, werden häufig Kohlefilter eingesetzt. Die Geruchsneutralisation ist rein technisch und stellt keine gesundheitliche oder gesetzliche Absicherung dar. Darüber hinaus reguliert das Zusammenspiel der Komponenten sowohl Temperatur als auch Luftfeuchte konstant und reduziert klimatische Belastungen.

[list]

Die Positionierung der Lüftungseinheiten ist entscheidend: Abluftanlagen sollten immer im oberen Bereich der Growbox angebracht werden, da aufsteigende Warmluft effizient abtransportiert wird. Zuluftöffnungen unterhalb des Pflanzenniveaus sorgen für eine stetige Frischluftzufuhr von unten nach oben. Bei besonders kompakten Boxen werden Rückströmungen durch Absperrelemente wie Rückschlag- oder Schallschutzklappen verhindert, wodurch die Zirkulation störungsfrei und kontrolliert bleibt.

Smarte, sensorbasierte Systeme wie digitale Thermostate oder Relais übernehmen das vollautomatische Regeln der Beleuchtung und der Ablufteinheiten: Sobald kritische Schwellenwerte für Temperatur oder Luftfeuchte überschritten werden, greifen die Regler selbständig in den Prozess ein. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung aller Filter, Sensoren und mechanischer Bauteile maximiert die Betriebssicherheit und unterbindet Ausfälle im Klimamanagement.

Lebensdauer, Wartung und Austausch von LED Grow Lampen

LED-Alterung, Defekte erkennen und idealer Austauschzeitraum

Für eine leistungsstarke Growbox Beleuchtung ist die Berücksichtigung der LED-Alterung essentiell. Schon während der ersten Betriebsstunden beginnt jede LED Grow Lampe mit dem natürlichen Prozess der Lichtdegradation. Der Lichtstromverlust schreitet oft unbemerkt voran und ist nach etwa 20.000 bis 30.000 Stunden für viele LED-Leuchtmittel deutlich zu messen. Moderne Hochleistungs-Pflanzenlampen verlieren nach Herstellerangaben üblicherweise etwa 10 bis 20 % ihrer ursprünglichen Lichtleistung innerhalb von fünf Jahren. Übersteigt der Verlust an Photonenfluss einen bestimmten Schwellenwert, reduziert sich die erzielbare Photosynthese-Effizienz signifikant – das beeinträchtigt direkt die Qualität des Pflanzenwachstums.

Für den Einsatz in Growboxen hat dieser Prozess eine besondere Relevanz: Sinkt die Lichtintensität, wird die gleichmäßige Ausleuchtung im begrenzten Raum merklich schlechter, wodurch das Wachstum und die Vitalität der Nutzpflanzen stark nachlassen können. Kontinuierliche Messungen der PPFD-Werte (Photonenflussdichte) erlauben frühzeitige Erkennung eines leistungsrelevanten Abbaus. Zu den typischen Defektanzeichen zählen flackerndes oder zunehmend schwächeres Licht, sichtbare Unregelmäßigkeiten innerhalb des LED-Panels und Farbverschiebungen. Mechanische Schäden auf Platinen, thermische Verfärbungen oder aufgeblähte Netzteile finden sich verstärkt nach hoher Auslastung und langfristigem Gebrauch.

Ein empfehlenswerter Austauschzeitraum hängt maßgeblich von der Nutzungsintensität ab. Industrielle Growanlagen ersetzen ihre Panels häufig nach rund 40.000 Betriebsstunden. Im Hobbybereich empfiehlt sich spätestens nach fünf Jahren Betrieb zumindest eine umfangreiche Prüfung der Leuchtkraft, um Rückstände bei Ertrag und Qualität zu vermeiden. Versagen einzelne LED-Chips, ist das gesamte Panel auszutauschen, da eine Reparatur wirtschaftlich meistens nicht lohnenswert ist. Hohe Kühlleistung wirkt der hitzebedingten Materialermüdung entgegen und verlängert die gesamte Lebensdauer maßgeblich.

- Flackerndes oder schwächer werdendes Licht deutet auf eine abnehmende LED-Leistung oder beginnende Defekte im LED-Panel hin und sollte umgehend überprüft werden.

- Sichtbare Farbverschiebungen bei der Beleuchtung sind ein Indikator für alternde LED-Chips, die das Spektrum und somit die Photosyntheseeffizienz negativ beeinflussen.

- Ungleichmäßige Lichtverteilung auf der Pflanzfläche weist auf Ausfall einzelner LEDs oder Probleme in der elektronischen Ansteuerung hin und vermindert das Pflanzenwachstum.

- Reduzierte PPFD-Werte im Messvergleich zeigen eine deutliche Lichtdegradation an und sollten regelmäßig mit einem geeigneten Messgerät kontrolliert werden.

- Zunehmende Wärmeentwicklung oder Verfärbungen an Kühlkörpern und Platinen sind Zeichen thermischer Belastung und vorzeitiger Materialermüdung, was die Lebensdauer drastisch verkürzen kann.

- Empfohlene Nutzungsdauer von LED Grow Lampen beträgt 20.000 bis 30.000 Stunden, mit einer Sichtkontrolle und Leistungsmessung spätestens nach fünf Jahren im Hobbybereich.

- Industrie-Standards setzen den Austausch von LED-Panels bei etwa 40.000 Betriebsstunden an, um optimale Lichtqualität und Ertragsleistung sicherzustellen.

- Checkliste für Lampentests: Sichtprüfung auf physische Schäden und Verfärbungen, Prüfung der elektrischen Verbindungen und Netzteile auf festen Sitz und Unversehrtheit, Messung der PPFD-Werte über die Pflanzenzone hinweg, Kontrolle der Farbtemperatur und Lichtverteilung auf Gleichmäßigkeit.

- Regelmäßige Überwachung der Spannungsversorgung und Kabelverbindungen vermeidet Spannungsschwankungen und Ausfälle durch Feuchtigkeits- oder Wärmeschäden in geschlossenen Growboxen.

- Bei Ausfall einzelner LED-Chips sollte das gesamte Panel ersetzt werden, da Reparaturen meist unwirtschaftlich und technisch schwierig sind.

- Kühlleistung überprüfen und optimieren, da eine effiziente Wärmeableitung den Alterungsprozess der elektronischen Komponenten signifikant verlangsamt.

- Dokumentation aller Testergebnisse und Sichtkontrollen hilft bei der rechtzeitigen Planung eines Lampenaustauschs und vermeidet Ertragseinbußen durch verspätete Maßnahmen.

Fluktuationen in der Spannungsversorgung, fehlerhafte Verbindungen oder defekte Netzteile zählen zu den Hauptursachen für einen frühzeitigen Ausfall. Besonders in geschlossenen Growboxen werden Kabel und Verbindungsteile durch Feuchtigkeit und Wärme beansprucht; regelmäßige Sichtkontrollen verhindern Folgeschäden und sichern eine stabile Pflanzenentwicklung während des gesamten Lebenszyklus der Beleuchtung.

Reinigung und Pflege zur Erhaltung der Lichtqualität

Schon geringe Ablagerungen von Staub, Wasserflecken oder mineralischen Rückständen auf den Abdeckscheiben schmälern die Lichtdurchlässigkeit von LED Beleuchtung in geschlossenen Kulturräumen erheblich. Staubpartikel setzen sich über die Zeit auf Linsen und Schutzgläsern ab und verursachen eine sichtbare, lichthemmende Schicht: Die messbaren PPFD-Werte sinken dadurch unter die für das Pflanzenwachstum nötigen Mindestwerte.

Die Lichtausbeute bleibt konstant hoch, wenn Pflanzenlampen in festgelegten Intervallen gepflegt und gereinigt werden. Für die Säuberung empfehlen sich weiche Mikrofasertücher, während hartnäckige Verkrustungen am besten mit einer verdünnten Mischung aus destilliertem Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernt werden. Der Einsatz von scharfen Chemikalien ist zu vermeiden, da sie Dichtungen und empfindliche Elektronikbestandteile angreifen können. Messungen zeigen: Bereits zwei Reinigungen pro Monat verringern den durch Staub verursachten Lichtverlust um messbare 15 Prozent, verglichen mit vernachlässigten Installationen.

Für schwer zugängliche Bereiche eignen sich spezielle Pinsel oder Druckluft. Der Fokus liegt besonders auf den Linsen und den Lüftungsöffnungen der Kühlkörper; dort führt angesammelter Staub zu Hitzestaus, die den Alterungsprozess der Elektronik stark beschleunigen. Eine Kombination aus technischer Pflege und Sauberkeit garantiert eine durchgehend hohe Photonenabgabe. Unterlassen der Reinigung und mangelnde Wartung wirken sich direkt sichtbar auf die Ertragsrate und die Qualität der Pflanzen aus, besonders im eng abgeschlossenen Raumklima von Growboxen.

Umweltgerechte Entsorgung und Recycling von Pflanzenlampen

Sowohl ausgediente LED Grow Lampen als auch ältere HPS-Lampen oder andere ausgemusterte Leuchtmittel lassen sich gezielt dem Recycling zuführen. Privatpersonen steht deutschlandweit ein dichtes Netz an Sammelstellen zur Verfügung, während Gewerbetreibende auf zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zurückgreifen. Umweltgerechte Entsorgung ermöglicht die Rückgewinnung wiederverwertbarer Rohstoffe wie Kupfer, Edelmetalle oder technische Gläser und begrenzt potenzielle Schadstoffeinträge etwa durch Quecksilber bei defekten HPS-Leuchten.

In hochmodernen Recyclinganlagen werden eingebrachte LED-Module zunächst zerkleinert. Die mechanisch aufgetrennten Fraktionen lassen sich anschließend automatisiert sortieren und stofflich erneut verwerten. Bis zu 94 Prozent der in einer Standard-Pflanzenlampe enthaltenen Materialien werden so einem umfassenden Rohstoffkreislauf zugeführt. Rückgabeformulare für SMD-LEDs oder COB-Module sind bei den Sammelstellen verfügbar.

| Lampentyp | Recyclingmöglichkeit | Sammelstellen | Entsorgungsweg / -prozess | Wichtige Hinweise zur Entsorgung | Rohstoffrückgewinnung |

|---|---|---|---|---|---|

| LED Grow Lampen | Rückgabe an spezialisierte Recyclinghöfe oder Sammelstellen für Elektronikschrott | Kommunale Sammelstellen für Elektroschrott, Fachhändler mit Rücknahmeangebot, zertifizierte Recyclinghöfe | Mechanische Zerlegung, Sortierung der Metalle (Kupfer, Aluminium, Edelmetalle), Kunststoff- und Glas-Recycling | LEDs dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden; Schutz gegen Bruch beachten, da empfindliche Elektronik enthalten ist | Hoher Wertstoffanteil: Kupfer, Aluminium, seltene Erden, Glas und Kunststoff werden zurückgewonnen |

| HPS-Pflanzenlampen | Entsorgung über Schadstoffsammelstellen oder spezialisierte Rücknahmesysteme (z.B. EAR) | Schadstoffsammelstellen der Kommunen, Fachhändler mit Rücknahmeservice | Gefährliche Stoffe (Quecksilber) werden getrennt entsorgt, Glas und Metall werden recycelt | Quecksilberhaltige Leuchtmittel sind gefährlich und müssen sachgerecht entsorgt werden; Vermeidung von Bruch | Quecksilber wird fachgerecht entfernt und recycelt, Metall- und Glasbestandteile werden wiederverwendet |

| Leuchtstoffröhren | Rückgabe an kommunale Schadstoffsammelstellen | Schadstoffsammelstellen, Recyclinghöfe | Trennung von Quecksilber, Glas und Metall, spezielle Aufbereitung | Hohe Sorgfalt bei Transport und Lagerung wegen Quecksilbergefahr notwendig | Quecksilber, Glas und Metall werden separat recycelt |

| COB-Module | Spezialisierte Elektronik-Recyclingbetriebe | Fachhändler, Elektrofachmärkte mit Rücknahmeservice | Mechanische Zerkleinerung, Sortierung wertvoller Materialien wie Gold, Kupfer, Silber | COB-Module enthalten hochpreisige LEDs und Elektronikbauteile; nicht über Hausmüll entsorgen | Edelmetalle (Gold, Silber), Kupfer und Halbleitermaterialien werden extrahiert |

| Netzteile / Treiber | Elektroaltgeräte-Sammlung oder Schadstoffsammelstellen | Kommunale Sammelstellen für Elektroaltgeräte | Demontage und Rückgewinnung von Metallen wie Kupfer, Aluminium, Kunststoffrecycling | Enthalten oft elektronische Bauteile und seltene Metalle | Kupferwicklungen und wertvolle Elektronikbauteile werden wiederverwertet |

| Glasabdeckungen / Linsen | Glasrecyclinghöfe, Sondermüllsammlung | Recyclingzentren, kommunale Glascontainer | Sortierung, Aufbereitung für Glaswiederverwendung | Glasbruch vermeiden, da scharfkantig und gefährlich | Wiederverwendung in der Glasindustrie, Reduzierung von Neumaterial |

| Kunststoffteile | Kunststoffsammelstellen, spezialisierte Recyclinganlagen | Kommunale Wertstoffhöfe, Hersteller-Rücknahmesysteme | Sortierung nach Kunststoffarten, Shredding, Granulierung | Mischkunststoffe erschweren Recycling, genaue Trennung fördert Ressourceneffizienz | Recycelter Kunststoff wird für Gehäuse und Bauteile verwendet |

Im Großanlagenbetrieb erfolgt die Zusammenarbeit häufig mit spezialisierten Rücknahmesystemen wie dem EAR-System. Dabei stehen sowohl ökologische Aspekte als auch die Rückgewinnung wertvoller Metalle wie Kupfer oder seltene Rohstoffe im Mittelpunkt. Unsachgemäße Entsorgung beeinträchtigt den Rohstoffkreislauf spürbar. Auf diese Weise bleiben ausgediente Module im Wertstoffkreislauf integriert und leisten einen Beitrag zum ressourcenschonenden Gartenbau.

Spezielle Anforderungen unterschiedlicher Pflanzen an Growbox Beleuchtung

Eine zentrale Herausforderung bei der Growbox Beleuchtung entsteht durch den spezifischen Lichtbedarf sehr unterschiedlicher Pflanzenarten. Zwischen lichtintensiven Pflanzen und schattenverträglichen Pflanzen existieren erhebliche Differenzen, die sich auf Auswahl und Auslegung der Lichtquellen auswirken. Das Lichtspektrum und die Intensität der Beleuchtung beeinflussen direkt die Photosyntheseleistung, das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen. Die genaue Abstimmung der Lichtverhältnisse bestimmt jede Entwicklungsphase – von der Keimung bis zur Fruchtbildung.

Beleuchtungslösungen für lichtintensive und Schattenpflanzen

Sonnenliebende Pflanzen wie Tomaten oder Paprika benötigen deutlich mehr und breiter gefächertes Licht als schattentolerante Farnsorten oder viele Kräuter. Lichtintensive Arten fordern eine Photonenflussdichte (PPFD) von meist 400 bis 800 µmol/m²/s während der Wachstumsperiode, während Schattenpflanzen mit 100 bis 250 µmol/m²/s und geringeren Wattzahlen ihr Optimum erreichen. Die Wahl geeigneter Lampen und die Anpassung der Lichtintensität an den Bedarf der Pflanzenklasse stellt einen wesentlichen Aspekt erfolgreicher Kultivierung dar.

- Lichtintensive Pflanzen benötigen hohe PPFD-Werte von 400 bis 800 µmol/m²/s, um während der Vegetations- und Blütephase eine optimale Photosyntheseleistung zu erzielen; dazu eignen sich besonders LED-Panels mit Vollspektrum oder Hochdruck-Natriumdampflampen (HPS) mit starkem Rot- und Blauanteil.

- Schattenverträgliche Pflanzen gedeihen bereits bei geringeren Lichtintensitäten von 100 bis 250 µmol/m²/s, was niedrigere Wattzahlen und insbesondere Leuchtmittel mit einem höheren Blauanteil begünstigt; geeignet sind hier T5-Leuchtstoffröhren oder LED-Strips mit speziellem Blau-Rot-Verhältnis.

- Vegetatives Wachstum wird durch ein erhöhtes Blauanteilsspektrum (400–500 nm) gefördert, das kompakte, kräftige Pflanzenformen und gesunde Blattentwicklung anregt; hierfür bieten sich bläuliche LED-Lampen oder Leuchtstoffröhren mit hohem Blauanteil an.

- Für die Blüten- und Fruchtbildung ist ein rotspektrales Licht (600–700 nm) entscheidend, das Blüteninduktion, Blütenqualität und Fruchtermittlung intensiv unterstützt; HPS-Lampen und warmweiße LED mit hohem Rotanteil sind hier prädestiniert.

- Kombination aus Rot- und Blauanteilen erlaubt eine flexible Anpassung an die Pflanzenphase, indem LEDs mit einstellbaren Spektren (Full-Spectrum LEDs) genutzt werden, um je nach Entwicklungsstadium gezielt die Lichtfarbe und Intensität zu optimieren.

- Kurzzeitige Zusatzbeleuchtungen mit UV oder fernem Rot (700–740 nm) können Photorezeptoren bewusst stimulieren, was Pflanzenwachstum, Blütenzeiten und Anpassungsfähigkeit positiv beeinflusst, besonders bei sonnenintensiven Kulturen.

- Wissenschaftlich empfohlene Leuchtmittel wattstärken liegen für lichtintensive Pflanzen häufig im Bereich von 200 bis 600 Watt pro Quadratmeter, während Schattenpflanzen oft schon bei 50 bis 150 Watt ausreichen.

- Lichtverteilung und Reflexionsflächen in der Growbox beeinflussen die Effektivität der Beleuchtung stark, weshalb die Wahl von reflektierendem Material und gleichmäßiger Anordnung der Lampen essenziell ist, um Schattenzonen zu vermeiden.

- Dimmbare LED-Beleuchtungssysteme ermöglichen eine feine Einstellung der Lichtintensität, die sich dynamisch an wechselnde Pflanzenbedürfnisse während Wachstumsphasen anpassen lässt, um Stress und Energieverbrauch zu minimieren.

- Empfohlene Tageslichtdauern unterscheiden sich je nach Pflanzenart und Entwicklungsstadium, wobei viele lichtintensive Pflanzen 16 Stunden Licht bevorzugen, während Schattenpflanzen oft mit 12 bis 14 Stunden ausreichend versorgt werden.

- Praktische Kombinationen mit ergänzenden Lichtquellen wie Tageslichtlampen oder Infrarotstrahlern können die Beleuchtungssituation verbessern, indem sie Temperatur- und Farbspektrum ergänzen, was besonders in anspruchsvollen Kulturen empfehlenswert ist.

- Die Wahl von Leuchtmitteln sollten energetische Effizienz, Wärmeerzeugung und raumspezifische Klimabedingungen berücksichtigen, da typische HPS zwar hohe Intensität bieten, aber viel Wärme abgeben, während LEDs sparsamer und temperaturärmer sind.

- Empfehlenswert ist die Nutzung von Lichtprofilen und Messgeräten zur regelmäßigen Kontrolle der tatsächlichen Lichtintensität und -verteilung, um eine präzise Anpassung an die sich verändernden Pflanzenbedürfnisse und Kultivierungsphasen vorzunehmen.

- Spezifische Pflanzenklassen wie Crassulaceen oder Orchideen, die auf Schatten und diffuses Licht adaptiert sind, verlangen spezielle, weiche Lichtquellen mit geringer Intensität und schmalem Spektrum, um Verbrennungen und Lichtstress zuverlässig zu vermeiden.

- Bei der Lampenauswahl sollte auf die Farbwiedergabeindex (CRI) geachtet werden, der über die Qualität des abgestrahlten Lichts Auskunft gibt und die natürliche Farbwahrnehmung sowie die photosynthetische Aktivität verbessert.

Das Ziel einer exakten Pflanzenentwicklung verlangt die Zuordnung des passenden Lichtspektrums: Ein hoher Blauanteil (400–500 nm) begünstigt vegetatives Wachstum, während ein hoher Rotanteil (600–700 nm) die Blütenbildung und Fruchtentwicklung fördert. Eine Beleuchtungsdauer von 16 Stunden deckt die Ansprüche der Wachstumsphase, während 12 Stunden Licht für die Blüte gängig sind. Die Spektrumsvorgaben variieren signifikant je nach Entwicklungsziel und Spezies.

Erkennen von Lichtstress und Anpassung der Lichtverhältnisse

Sowohl Überbelichtung als auch Unterbelichtung führen zu klassischen Stresssymptomen, die eine gezielte Korrektur der Beleuchtung oder eine Anpassung der Pflanzenstandorte fordern. Zu starkes Licht verursacht verblasste, trockene Blattränder oder Verfärbungen. Ein zu schwaches Licht macht sich an ausgedünnten, gestreckten Trieben, verlangsamtem Wachstum und blassen Blättern bemerkbar. Auch ungleichmäßige Lichtverteilung in der Growbox kann solche Störungen begünstigen.

Eine gezielte Kontrolle des Lichtniveaus ist mit Quantum Sensoren, Messgeräten für PPFD oder spezialisierten Luxmetern möglich. Diese Geräte ermöglichen punktgenaue Bestimmung und Vergleich der aktuellen Lichtverhältnisse im Bestand. Die Anpassung des Lampe-Abstands sowie der Einsatz von Dimmern bei LED-Beleuchtung erlauben situationsgerechte Reaktionen. Durch Kühlung und Belüftung lässt sich zusätzlicher Stress durch Temperatureinflüsse bei hoher Lichtlast minimieren.

- Überprüfung der Lichtintensität mit Messgeräten regelmäßige Kontrolle der Photosynthetisch Aktiven Strahlung (PPFD) und Luxwerte sichert präzise Anpassungen an tatsächlichen Bedarf.

- Anpassung des Lampenabstands je nach Pflanzenart und Entwicklungsstadium sollte der Abstand zwischen Lampe und Blattwerk variabel gehalten werden, um Überbesonnung oder Schattenbildung zu vermeiden.

- Dimmung der LED-Beleuchtung Einsatz von Dimmern ermöglicht flexible Steuerung der Lichtintensität und beugt Überbelichtung ohne komplettes Abschalten vor.

- Veränderung der Pflanzenposition Umverteilung lichtbedürftiger oder lichtempfindlicher Pflanzen innerhalb der Growbox verhindert lokale Über- oder Unterbelichtung.

- Optimierung der Lichtverteilung mithilfe von Reflektoren oder zusätzlichen Leuchtmitteln muss die Lichtstreuung gleichmäßig gestaltet werden, insbesondere in größeren Boxen oder bei dichtem Bewuchs.

- Reduzierung der Beleuchtungsdauer bei Überbelichtung temporäres Verkürzen der Lichtstunden schützt die Pflanzen vor photoinhibitorischem Stress und ermöglicht Regeneration.

- Erhöhung der Lichtdauer bei Unterbelichtung Verlängerung der täglichen Lichtphase fördert kompakteres Wachstum und verhindert übermäßiges Strecken der Triebe.

- Kontinuierliches Monitoring der Pflanzenreaktionen systematische Beobachtung von Blattverfärbungen, Trieblängen und generellem Pflanzenzustand zum frühzeitigen Erkennen von Lichtstress.

- Dokumentationsvorlagen für Lichtbeobachtung verwenden strukturierte Protokolle mit Datum, Messwerten, Änderungen und sichtbaren Pflanzensymptomen gewährleisten eine nachvollziehbare Entwicklungskontrolle.

- Einsatz von Apps oder Tabellen zur Lichtprotokollierung digitale Tools unterstützen die zeitnahe Dokumentation und erleichtern die Auswertung von Anpassungsmaßnahmen.

- Integration von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen zusätzliches Monitoring der Umweltfaktoren hilft, indirekte Stressquellen durch Lichtwärme besser zu identifizieren und zu steuern.

- Regelmäßige Wartung und Reinigung der Lichtquellen schmutzige oder verhüllte Lampen reduzieren die Lichtleistung erheblich und verschlechtern die Lichtqualität im Pflanzenbereich.

- Pausen in der Beleuchtung einplanen gezielte lichtfreie Intervalle während der Nacht fördern physiologische Erholung und verhindern chronischen Stress.

- Schattierung bei Überbelichtung einsetzen temporäre Verwendung von lichtfilternden Folien oder Netzen schützt besonders empfindliche Pflanzen vor intensiver Sonnenlichtimitation.

- Verwendung unterschiedlicher Lichtspektren testen Anpassung der spektralen Zusammensetzung kann Stress reduzieren, etwa durch Erhöhung des Blauanteils bei Überbelichtung zur Stärkung des Pflanzenstoffwechsels.

Das Verändern der Pflanzenposition und der Einsatz beweglicher Leuchtmittel unterstützen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Besonders bei Jungpflanzen empfiehlt sich eine lückenlose Dokumentation von Lichtänderungen und deren Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum. Eine verlässliche Beobachtung der Lichtverhältnisse ist Grundlage für Anpassungen im System und stetige Optimierung.

Photoperiodik und optimale Beleuchtungszyklen für verschiedene Pflanzenarten

Die exakte Steuerung des Beleuchtungszyklus spielt bei der Kultivierung verschiedener Pflanzenarten eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Photoperioden wirken regulierend auf Stängelbildung, Blüte und Ertrag. Automatische Zeitschaltuhren erzeugen individuell abgestimmte Lichtphasen und simulieren Jahreszeiten in reproduzierbarer Präzision.

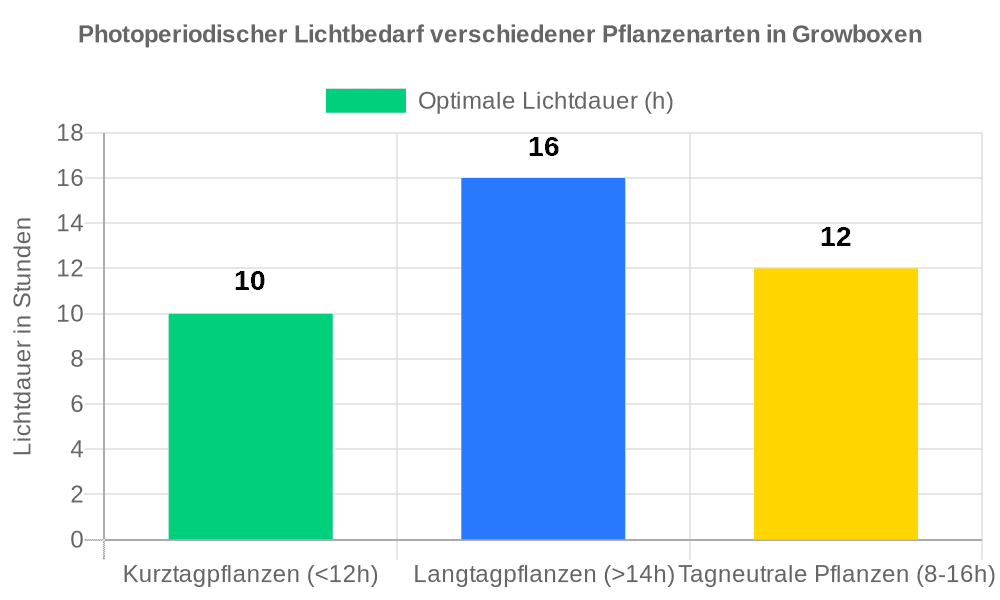

Kurztagpflanzen wechseln mit unter 12 Stunden Licht in die Blütephase. Langtagpflanzen benötigen dafür oftmals über 14 Stunden Licht am Tag. Tagneutrale Pflanzen profitieren von flexiblen Lichtmengen zwischen 8 und 16 Stunden täglich. Für die Steuerung kommen mechanische Zeitschaltuhren mit festen Intervallen oder digitale Modelle mit individueller Programmierung zum Einsatz. Auch smarte Steckdosen, die sich per App ansteuern lassen, sind für die automatische Umsetzung gängiger Lichtintervalle geeignet.

| Photoperiodtyp | Lichtzyklus-Anforderungen | Typische Pflanzenarten | Wirkung auf Pflanzenentwicklung | Empfohlene Zeitschaltprogramme | Wichtige Praxis-Tipps |

|---|---|---|---|---|---|

| Kurztagpflanzen | Weniger als 12 Stunden Licht pro Tag | Chrysanthemen, Kaffeepflanzen, Kürbis, Hopfen | Förderung der Blüte bei kurzen Tageslichtphasen | 10–12 Stunden Licht, danach Dunkelphase von ≥12 Stunden | Dunkelphase unbedingt ungestört halten, da Unterbrechungen Blüte verzögern |

| Langtagpflanzen | Mehr als 14 Stunden Licht pro Tag | Spinat, Salat, Stangensellerie, Radieschen | Förderung vegetativen Wachstums und verzögerte Blüte | 14–18 Stunden Licht, 6–10 Stunden Dunkelphase | Lichtdauer unbedingt über 14 Stunden halten, um Blühverzug zu vermeiden |

| Tagneutrale Pflanzen | Flexibel, 8–16 Stunden Licht täglich | Tomate, Paprika, Gurke, Basilikum | Blütephase nahezu unabhängig von Tageslänge | 12–16 Stunden Licht, je nach Wachstumsphase | Beleuchtungszeiten an Pflanzenstadium anpassen, für beste Erträge |

| Zusätzliche Hinweise | |||||

| Photoperiodensteuerung | Präzise und konsistente Beleuchtungsintervalle schaffen | Automatische Zeitschaltuhren, smarte Steckdosen | Genaue Simulation von Jahreszeiten und Tageslängen | Digitale oder mechanische Zeitschaltuhren mit individuell programmierbaren Intervallen | Regelmäßige Kontrolle und Anpassung der Zykluseinstellungen ist essenziell |

| Anpassung an Kulturphase | Vegetative Wachstumsphase: längere Lichtdauer Blütephase: reduzierte Lichtdauer |

Passen Sie Lichtzyklen an je nach Entwicklungsstadium | Fördert gesundes Wachstum und maximale Erträge | Wachstumsphase meist 16–18 Stunden, Blütephase 10–12 Stunden | Setzen Sie Zeitschaltprogramme ein, die flexible Anpassungen erlauben |

| Lichtspektrum und Intensität | Kombination aus Blau- und Rotlicht je nach Phase | LED-Growlights, Vollspektrumleuchten | Blau fördert Blattwachstum, Rot fördert Blüte und Fruchtbildung | Kein direkter Einfluss auf Schaltprogramme, aber auf optimale Beleuchtungsbedingungen achten | Variieren Sie Spektrum und Intensität, um die Photoperiode optimal zu unterstützen |

Konsistente Kontrolle von Beleuchtungsdauer und Lichtintensität sorgt dafür, dass gezielte Blüte, kontinuierlicher Wuchs und gleichmäßige Ernten in der Growbox zuverlässig realisiert werden. Durch eine abgestimmte Regulierung entstehen exakt gesteuerte Bedingungen für sämtliche Kulturen.