LED vs. NDL im Pflanzenanbau: Leistungsfähigkeit und Effizienz im Vergleich

Im modernen Pflanzenanbau entscheidet die Wahl des Beleuchtungssystems maßgeblich über Wachstum, Kosteneffizienz und Energieverbrauch. Das exakte Vergleichsszenario LED vs NDL zeigt deutlich, dass sich beide Technologien hinsichtlich Lichterzeugung, Verbrauch und Steuerbarkeit fundamental unterscheiden. LED-Beleuchtung basiert auf Halbleitertechnik, wodurch sich Lichtfarben und Intensitäten präzise definieren lassen. Natriumdampflampen (NDL) erzeugen das Lichtspektrum über Gasentladung, liefern jedoch weniger Anpassungsoptionen. Die differenzierte Betrachtung ausgewählter Kennzahlen bringt die Potenziale und Einschränkungen in den Fokus: Wer Wert auf Verbrauchsreduktion und Kultursteuerung legt, stellt die Weichen damit frühzeitig auf Zukunft.

Im Indoor-Bereich fällt der Energiebedarf besonders ins Gewicht. Modernste LED-Systeme erreichen Wirkungsgrade über 2,5 μmol/J (Mikromol pro Joule), während marktübliche NDL-Lösungen bei durchschnittlich 1,7 μmol/J liegen – die Folge: rund 30 % geringerer Stromverbrauch bei identischer Lichtleistung. Geringere Abwärme durch LEDs verringert zudem klimatische Nebenkosten, während Natriumdampflampen bis zu 90 % der aufgenommenen Energie in Wärme umwandeln und zusätzlichen Kühlaufwand verlangen.

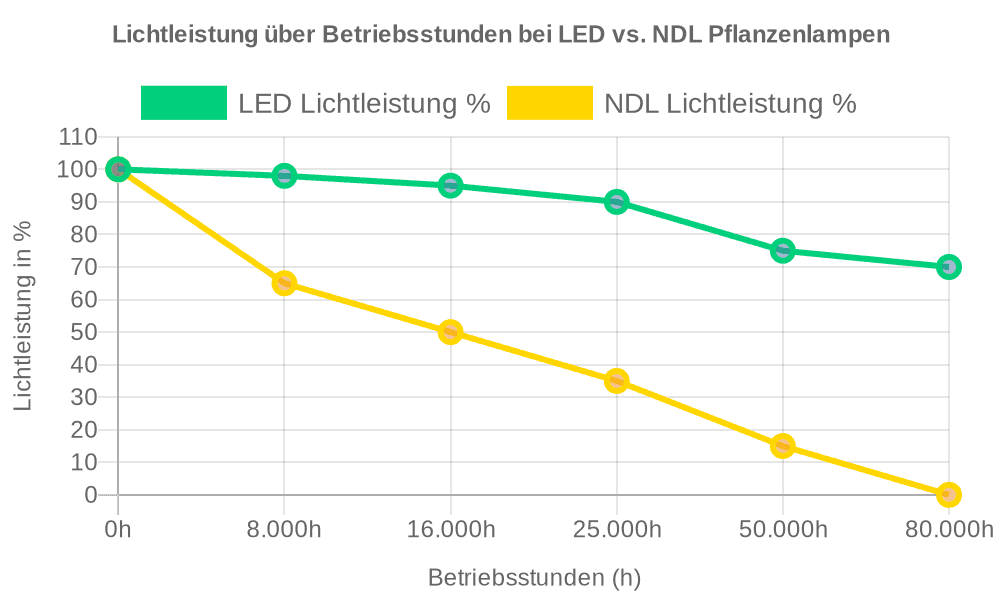

Ein klarer Vorteil ergibt sich auch bei den Wartungszyklen. LED-Leuchten erreichen Betriebszeiten von über 50.000 Stunden und verlieren dabei nur minimal an Lichtausbeute, während NDL-Lampen nach 10.000 – 20.000 Stunden mit merklichem Lichtstromverlust ausgetauscht werden müssen. Das spart Ressourcen und Betriebszeit in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Bei der Flächenausleuchtung ermöglicht das modulare Design moderner LEDs eine nahezu vollständige Gleichmäßigkeit, wodurch Randpflanzen ähnlich gut versorgt werden wie Positionen im Zentrum. NDL-Leuchten verursachen dagegen Hotspots und dunklere Randbereiche, was die Homogenität im Bestand beeinträchtigt.

In der praktischen Umsetzung erlaubt LED-Technologie durch anpassbare Spektren die gezielte Arbeitsweise für verschiedene Kulturen oder Phasen. Da NDL-Systeme auf ein fixes Lichtspektrum begrenzt sind, bleiben sie in puncto Flexibilität hinter der steuerbaren Präzision aktueller LED-Anlagen zurück. Somit bietet das Szenario LED vs NDL bei korrekter Anwendung deutliche Vorteile in Steuerbarkeit und nachhaltiger Leistungsentfaltung.

Unterschiede der Lichtausbeute und Auswirkungen auf die Photosynthese

Die Lichtausbeute bildet das Fundament effizienter Photosynthese und entscheidet über den Zuwachs der Biomasse im geschützten Raum. Mit über 2,5 μmol/J erzeugen hochwertige LED-Pflanzenlampen messbar mehr für die Photosynthese verwertbares Licht pro Watt als leistungsstarke NDL-Anlagen mit typischen 1,7 μmol/J. Das verschafft modernen LED-Leuchten einen Effizienzvorsprung von circa einem Drittel.

| Kenngröße | LED-Pflanzenlampen | Natriumdampflampen (NDL) | Erläuterung |

|---|---|---|---|

| Lichtintensität (μmol/m²/s) | 400–1000 (je nach Modell & Einstellung) | 300–800 (abhängig von Leistung und Entfernung) | Messbar am Einsatzort, LEDs bieten oft höhere und besser steuerbare Intensitäten. |

| Photosynthetisch aktive Strahlung (PAR, μmol/J) | 2,5 – 3,0 | 1,5 – 1,7 | LED wandeln elektr. Energie effizienter in nutzbares Pflanzenlicht um. |

| Wirkungsgrad (Lichteffizienz) | 45 % – 60 % | ca. 25 % – 30 % | Anteil der eingesetzten Energie, der als photosynthetisch nutzbares Licht abgegeben wird. |

| Stromverbrauch pro m² (W/m²) | 150 – 250 | 200 – 400 | LED-Systeme benötigen deutlich weniger Energie pro beleuchteter Fläche. |

| Wärmeabgabe (W/m²) | 20 – 60 | 150 – 300 | NDL erzeugen mehr Abwärme, steigern Kühlbedarf und Betriebskosten. |

| Betriebsdauer (Volllast, Stunden) | 50.000+ | 10.000 – 20.000 | LEDs ermöglichen längere Einsatzzeiten vor Lichtstromverlust. |

| Lichtspektrum Steuerbarkeit | Vollständig anpassbar (Blau, Rot, Weiß u.a.) | Eingeschränkt (hauptsächlich Gelb-Orange) | LED-Spektren lassen sich präzise auf Wachstumsphase und Kultur abstimmen. |

| Ausleuchtungs-Homogenität | Hoch, durch modulare Bauweise | Geringer, Hotspots und Randabfall | LED-Module sorgen für gleichmäßige Lichtverteilung im Anbaugebiet. |

| Dimmfähigkeit und Steuerbarkeit | Umfangreich, stufenlos dimmbar | Eingeschränkt bis gar nicht | LED-Anlagen erlauben dynamische Anpassung an Pflanzenbedürfnisse im Tagesverlauf. |

| Anschaffungskosten (pro m²) | Höher, jedoch sinkend | Niedriger | LED-Investitionen amortisieren sich durch niedrigeren Energieverbrauch und Wartung. |

| Wartungsaufwand | Gering, selten Lampenwechsel | Höher, Lampen müssen regelmäßig ersetzt werden | Lange LED-Lebensdauer reduziert Produktionsausfälle und Arbeitsaufwand. |

Aktuelle LED-Systeme setzen 45 % bis 60 % der elektrischen Energie direkt in für Pflanzen aktives Licht um, während bei Natriumdampflampen unter 30 % erreicht werden. Die exakte Anpassung des roten und blauen Spektralanteils erlaubt eine optimierte Steuerung der Photosyntheseprozesse. Bei NDL-Leuchten dominiert ein gelb-oranges Spektrum, das für viele Kulturstadien weniger relevant ist.

Moderne LEDs erlauben zudem, Lichtintensität und Spektrum individuell an einzelpflanzenbezogene Bedürfnisse anzupassen: Dimmoptionen, variable Modultypen und wählbare Spektralkurven ermöglichen gezielte Versorgung statt pauschaler Beleuchtung. Dadurch verbessert sich sowohl die Wachstumsrate als auch die Ressourceneffizienz.

Im Alltagsbetrieb wirkt sich die differenzierte Lichtausbeute auf die Ertragsdichte und Strombilanz aus: Maximale Produktion trifft auf minimalen Verbrauch, wodurch der Nutzen von LED vs NDL besonders in kostenintensiven Indoor-Szenarien deutlich wird.

Einfluss von Lichtintensität und Spektrum auf verschiedene Wachstumsphasen

Im Entwicklungszyklus von Pflanzen variieren Ansprüche an Lichtintensität und Spektrum je nach Phase. Während Keimung bewirkt ein erhöhter Blauanteil eine zügige Zellteilung und fördert kompakte Sprossausbildung. Die vegetative Wachstumsphase verlangt ein betont blaues, breitbandiges Lichtspektrum für robusten Aufbau und kräftige Blattentwicklung.

- Keimung: Optimale Lichtintensität mit erhöhtem Blauanteil beschleunigt Zellteilung und fördert die Ausbildung kompakter, kräftiger Sprossen für einen gesunden Start in die Kulturphase.

- Vegetation: Breites, blau-dominiertes Spektrum unterstützt die Entwicklung starker Blattstrukturen und fördert den Aufbau von Biomasse durch gesteigerte Chlorophyllproduktion und effiziente Photosynthese.

- Blüte: Rotes und nahinfrarotes Lichtspektrum aktiviert hormonelle Prozesse, die Blütenbildung und Zellstreckung fördern, was zu höheren Erträgen und verbesserten Fruchtqualitäten führt.

- Ausdifferenzierung: Gezielte Anpassung von Intensität und Spektrum ermöglicht eine flexible Steuerung von Wachstumshormonen und sekundären Pflanzenstoffen, die resistenzfördernd wirken und die Pflanzengesundheit stärken.

- Dämmerschaltung: Reduzierte Lichtintensitäten in späten Lichtphasen simulieren natürliche Dämmerung und unterstützen rhythmische Entwicklungsprozesse, die entscheidend für Pflanzenstressresistenz sind.

- Phasenübergreifende Spektralanpassung: Durch modulare LED-Technologie lassen sich Lichtspektren dynamisch an wechselnde physiologische Ansprüche anpassen, was eine optimierte Nährstoffaufnahme und Photosyntheserate während des gesamten Zyklus garantiert.

- Lichtintensitätsmanagement: Individuelle Dosierung je Kulturstadium verhindert Hitzestress und Lichtschäden, steigert die Effizienz des Energieeinsatzes und vermeidet Wachstumshemmung durch Überbelichtung.

- UV-Anteile: Gering dosierte UV-Lichtanteile fördern den Ligninaufbau in Zellwänden, erhöhen Pflanzenstabilität und Abwehrmechanismen gegen Pathogene ohne das Wachstum zu beeinträchtigen.

- Spektralneutrale Phasen: Kurze Phasen mit ausgewogenem Spektrum unterstützen die Zellatmung und Regeneration, ermöglichen Erholung und erhöhen die Gesamtleistungsfähigkeit der Pflanzen.

Sobald die Pflanzen blühen, steigt der Bedarf an rotem Lichtspektrum deutlich: Zellstreckung und Blütenbildung werden positiv beeinflusst und resultieren direkt in höheren Erträgen und besserer Fruchtqualität. LED-Lampen sind hierbei von Vorteil, weil Intensität und Spektren individuell auf die jeweilige Periode und Pflanzenart abgestimmt werden können. Während empfindlichen Jungpflanzen niedrigere Lichtmengen zugeordnet werden, profitieren adulte Pflanzen im Generativstadium von einer Intensitätssteigerung – ohne Risiko von Hitzestress.

Mit selektiver Steuerung verschiedener Wellenlängen lassen sich spezifische Kulturen gezielt führen, was bei klassischen NDL-Lösungen in dieser Präzision nicht möglich ist. Besonders im mehrphasigen Produktionsprozess kann jede Kultur gezielt angesprochen und optimal über alle Entwicklungsabschnitte hinweg versorgt werden.

Bedeutung der Beleuchtung für Pflanzengesundheit und Ernteertrag

Die physische Qualität und Ertragsmenge von Pflanzenbeständen steht in direktem Verhältnis zur Lichtversorgung. Präzise geführte Lichtparameter ermöglichen es, kompakte, festgewebte Pflanzenstrukturen aufzubauen und stressbedingte Ausfälle zu minimieren. Ein exakt definierter PAR-Output durch regelbare LED-Systeme vermeidet überflüssige Energieeinträge sowie Lichtmangel.

Hohe Belichtungsqualität steigert gezielt Inhaltsstoffe, Aromakomplexität und quantitative Ertragsparameter, insbesondere bei Qualiätskulturen wie Fruchtgemüse oder Kräutern mit spezifischem Lichtspektrum. Die spektrale Anpassungsfähigkeit erhöht die Planungsflexibilität über den gesamten Produktionszyklus hinweg.

Die genaue Abstimmung auf physiologische Bedürfnisse senkt die Anfälligkeit für Pilz- und Schädlingsbefall, verbessert die Widerstandskraft und führt in Folge zu stabileren Kulturen und weniger Pflegeaufwand. Investitionen in hochwertige, spektral steuerbare LEDs zeigen messbare Langzeiteffekte auf Ausbeute und Qualitätsprofil sämtlicher Indoor-Kulturen.

Moderne LED-Technologien und Innovationen zur Optimierung der Energieeffizienz

Fortschrittliche LED-Systeme nutzen digitale Regeltechnik und innovative Kühlstrukturen zur Maximierung der Energieeffizienz. „Full spectrum“-Chips erzeugen sämtliche für die Photosynthese irrelevanten Lichtspektren nicht, sondern liefern ausschließlich energieeffizientes, pflanzenwirksames Licht – ein Vorteil, der mit NDL-Leuchten nicht realisierbar ist. Verbesserte Platinen und passgenaue Kühlkörper stabilisieren den Output und dezimieren Energieverluste selbst in Dauerbetriebsumgebungen.

Intelligente Schnittstellen (z. B. DALI, Zigbee, Bluetooth) gewährleisten die tageszeit- oder kulturabhängige Feinjustierung sämtlicher Lichtparameter auf Knopfdruck oder im automatisierten Betrieb. Umfangreiche Sensorik und Datenauswertung über Cloud-basierte Management-Systeme eröffnen neue Möglichkeiten zur Minimierung des Verbrauchs bei gleichbleibendem Ertrag.

Wärmerückgewinnung und reduzierte Ausfallzeiten fördern eine überzeugende Umweltbilanz. Praktikern bieten modulare Systeme direkt verfügbare Steuerung und Wartungsarmut für unterschiedlichste Kulturtypen – bei gleichzeitig messbar sinkendem Energiebedarf und hoher Lebensdauer.

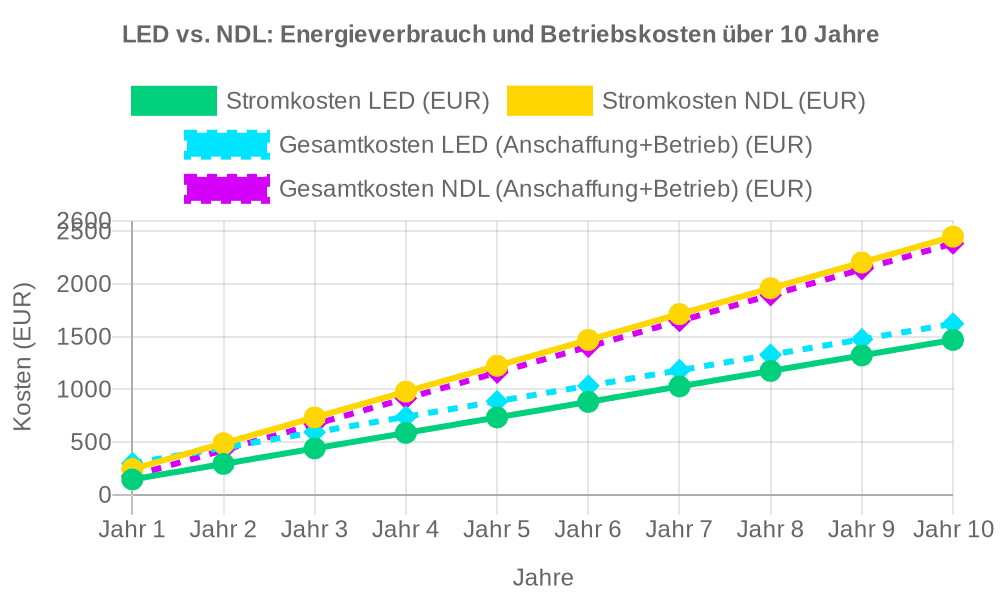

Stromverbrauch und Betriebskosten bei LED- und Natriumdampflampen

Ein Vergleich des Stromverbrauchs und der Betriebskosten zwischen LED-Lampen und Natriumdampflampen macht die Stärken beider Technologien mit Blick auf Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit direkt sichtbar. Die Frage LED vs. NDL entscheidet sich vor allem in Umgebungen mit hohem Lichtbedarf und langen täglichen Laufzeiten. Während moderne LED-Pflanzenlampen dank aktueller Halbleitertechnik und beispielsweise Effizienzwerten von 2,5 bis 3 μmol/J eine hohe Lichtausbeute erzielen, verbrauchen Natriumdampflampen (NDL) mit typischen Werten von 1,0 bis 1,7 μmol/J deutlich mehr Strom für die gleiche Pflanzenbeleuchtung. Bei 12 bis 18 Stunden Betrieb täglich – ein Standard in professionellen Settings – summiert sich das Jahr für Jahr zu einem erheblichen Unterschied bei den Stromkosten.

Zu Beginn zeigen sich NDL-Anlagen im Vorteil durch niedrigere Anschaffungskosten. Nach spätestens vier bis sechs Jahren verschieben sich die Gesamtkosten jedoch deutlich, weil die höheren laufenden Stromaufwendungen und häufigere Wartungszyklen von LED vs. NDL den ursprünglichen Preisvorteil bei NDL aufheben. Beim 10-Jahres-Vergleich sind die eingesparten Energiekosten und die längeren Austauschintervalle von LED-Lichtsystemen klar erkennbar.

Besonders bei mehreren Lichtquellen und großen Anbauflächen steigen mit der Zeit die Differenzen an. Zusätzliche Belastungen entstehen bei Natriumdampflampen durch eine hohe Abwärme – häufig mehrere hundert Watt je Einheit –, sodass eigens Klimatechnik zur Kühlung installiert werden muss. LED-Modelle mit passiver oder optimierter aktiver Kühlung erreichen hingegen Lebensdauern bis 50.000 Betriebsstunden und halten ihren Lichtstrom stabil. NDL-Leuchtmittel sind oft schon nach 10.000 bis 15.000 Stunden lichttechnisch deutlich degradiert und werden ersetzt, was Material- sowie Arbeitskosten nach sich zieht. Bei Strompreisen ab 30 Cent pro Kilowattstunde wie im aktuellen Marktumfeld verteuert sich der Betrieb von NDL-Growlampen nochmals – ein klarer Vorteil zugunsten von LED vs. NDL in Bezug auf Planbarkeit und Energienutzung.

Energiebedarf im Dauerbetrieb und Kostenentwicklung über die Lebensdauer

Anschaffungskosten, Stromkosten, Austauschintervalle und Lebensdauern sind die entscheidenden Parameter, wenn die Wirtschaftlichkeit zwischen LED vs. NDL verglichen wird. Auch wenn Natriumdampflampen mit geringeren Initialkosten in den Markt starten, steigen die laufenden Stromaufwendungen durch ineffizienteren Betrieb rasch an. Eine typische 400-Watt-NDL-Growlampe erbringt etwa das gleiche Photosythese-Photonen-Niveau wie eine 240-Watt-LED-Growlampe. Bei 12 Stunden Betrieb pro Tag ergibt das mehr als 1.700 Stunden jährlich je Lampe. Mit einem kalkulierten Strompreis von 35 Cent/kWh ergeben sich für die 400 Watt NDL etwa 245 Euro Stromkosten pro Jahr, während eine 240 Watt LED für identische Lichtausbeute ungefähr 147 Euro kostet. Das sind im direkten Jahresvergleich rund 40 Prozent Unterschied zu Gunsten von LED vs. NDL.

Zusätzliche Ausgaben ergeben sich bei NDL-Leuchtmitteln, da nach 12 bis 18 Monaten ein Austausch angesetzt werden muss – inklusive Entsorgung und Montage. LED-Leuchtmittel mit hochwertiger Elektronik bleiben über mehrere Jahre konstant betriebssicher, verursachen so kaum Wartungskosten und bieten Vorteile bei Zuverlässigkeit und sofortiger Einsatzbereitschaft sowie stabile Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer.

| Kostenart | LED-Pflanzenlampe (240 W) | Natriumdampflampe (400 W) | Erläuterung |

|---|---|---|---|

| Anschaffungskosten (einmalig) | 180 EUR | 120 EUR | Höhere Erstinvestition für LED durch moderne Technik, aber langlebigere Komponenten |

| Stromverbrauch pro Jahr | 240 W × 12 h × 365 Tage = 1.051 kWh | 400 W × 12 h × 365 Tage = 1.752 kWh | Berechnung der jährlichen kWh-Basis unter Standardbetriebszeit |

| Stromkosten pro Jahr (35 Cent/kWh) | 368 EUR | 613 EUR | Kostendifferenz von ca. 245 EUR jährlich zugunsten LED durch geringeren Verbrauch |

| Wartungskosten pro Jahr | 10 EUR | 60 EUR | LED mit minimalem Wartungsaufwand, NDL häufige Lampenwechsel alle 12 bis 18 Monate |

| Austauschkosten (Leuchtmittel alle 1,5 Jahre) | 15 EUR (verteilt auf Jahre) | 80 EUR | LED lange Lebensdauer bis 50.000 Stunden, NDL ca. 10.000-15.000 Stunden |

| Gesamtkosten pro Jahr | 393 EUR | 753 EUR | Summe aus Strom-, Wartungs- und anteiligen Anschaffungskosten |

| Gesamtkosten kumuliert nach 5 Jahren | ca. 1.965 EUR | ca. 3.765 EUR | Deutliche Kostenvorteile LED, besonders im Langzeitbetrieb sichtbar |

| Gesamtkosten kumuliert nach 10 Jahren | ca. 3.930 EUR | ca. 7.530 EUR | Doppelt so hohe Kosten bei NDL in 10 Jahren, bedingt durch Stromverbrauch und Wechsel |

| Lebensdauer (Betriebsstunden) | bis zu 50.000 h | 10.000 – 15.000 h | LED-Systeme liefern stabile Lichtausbeute über mehrere Jahre |

| Effizienz (μmol/J) | 2,5 – 3 | 1,0 – 1,7 | Photosynthetische Effizienz als Maß für Pflanzenlichtausbeute |

| Wärmeabgabe | gering (ca. 50–100 W) | hoch (mehrere hundert Watt) | Hohe Wärmeübergabe bei NDL erfordert oft zusätzliche Kühlsysteme |

| Wartungsintervall | alle 5 – 7 Jahre | alle 12 – 18 Monate | Häufigere Wartung und Austausch erhöhen laufende Kosten bei NDL |

| Leistungfaktor | ca. 0,95 | ca. 0,6 – 0,85 | Höherer Leistungsfaktor bei LED minimiert Blindleistung und somit Stromkosten |

| Einfluss auf Kühlkosten | gering durch niedrige Abwärme | hoch, Kühlungskosten kommen hinzu | Berücksichtigung auch der indirekten Betriebskosten durch Abwärme bei NDL |

Sobald mehrere Leuchten oder größere Flächen parallel beleuchtet werden, wächst der Unterschied der jährlichen Stromaufwendungen rapide. Bereits bei mittleren Laufzeiten entstehen, je nach Strompreis und Lampenzahl, bei klassischer Natriumdampftechnik hohe Zusatzkosten von mehreren hundert bis tausend Euro gegenüber moderner LED-Technik. Wer auf minimale Stromkosten, geringen Wartungsaufwand und konstante hohe Lichtausbeute Wert legt, bekommt mit zukunftsfähigen LED vs. NDL-Systemen eine gut kalkulierbare und langlebige Komplettlösung.

Einfluss von Leistungsfaktor und Netzqualität auf den Stromverbrauch

Der Leistungsfaktor gibt das Verhältnis von tatsächlich genutzter Energie zu aufgenommener Scheinleistung an und ist maßgeblich für die realen Stromkosten im gewerblichen und privaten Dauerbetrieb. Ein Wert ab 0,9 steht für sehr effizienten Betrieb; Bereiche von 0,8–0,9 gelten als akzeptabel. Liegt der Leistungsfaktor unter 0,8, steigen die realen Stromkosten im Betrieb um bis zu 10 Prozent, da das Stromnetz mehr Energie liefern muss, als letztlich in Lichtleistung umgewandelt wird. LED-Lampen mit gut konstruierten elektronischen Vorschaltgeräten erreichen Werte ab 0,95, während ältere Natriumdampfanlagen oft nur 0,6 bis 0,85 aufweisen, was zu erheblichen Zusatzkosten führt.

Einfluss von Leistungsfaktor und Netzqualität auf den Stromverbrauch

- Leistungsfaktor erklärt: Der Leistungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen tatsächlich genutzter Wirkleistung und der insgesamt aus dem Stromnetz bezogenen Scheinleistung; ein hoher Leistungsfaktor (ab 0,9) bedeutet einen effizienten Energieeinsatz ohne unnötige Blindleistung, während ein niedriger Wert zu erhöhtem Energieverbrauch und Zusatzkosten führt.

- Leistungsfaktor in der Praxis: LED-Pflanzenlampen sind meist mit modernen elektronischen Treibern ausgestattet, die einen Leistungsfaktor von über 0,95 erreichen, wodurch die Netzbelastung reduziert und die Energiekosten gesenkt werden. Natriumdampflampen nutzen oft magnetische Vorschaltgeräte mit Leistungsfaktoren zwischen 0,6 und 0,85, was durch höhere Blindleistung zu einer weniger effizienten Energienutzung führt.

- Netzqualität: Schwankungen in der Netzspannung, Oberwellen, Frequenzabweichungen und Lastspitzen beeinträchtigen die Effizienz von Beleuchtungssystemen und führen zu erhöhtem Stromverbrauch, erhöhtem Verschleiß an elektrischen Komponenten und einer reduzierten Lebensdauer der Lampen.

- Auswirkungen schlechter Netzqualität: Insbesondere ältere oder weniger robuste Vorschaltgeräte reagieren empfindlich auf instabile Netzbedingungen, was zu Leistungsverlusten, Flackern der Beleuchtung und erhöhtem Wartungsbedarf führt. Bei großen Anlagen summieren sich diese Effekte zu signifikanten Mehrkosten.

- Konsequenzen für den Betreiber: Ein niedriger Leistungsfaktor in Kombination mit schlechter Netzqualität kann die Betriebskosten um bis zu 10–15 Prozent erhöhen, da das Stromnetz mehr Kapazität bereitstellen muss, als die Lampen tatsächlich in Licht umwandeln, was die Energiekosten unnötig in die Höhe treibt.

- Zusätzliche Belastungen: Neben dem höheren Energieverbrauch erhöht sich auch der thermische Stress in elektrischen Bauteilen und Kabeln, was zu vorzeitigem Verschleiß und zusätzlichen Reparatur- oder Austauschkosten führt.

- Vermeidung von Mehrkosten: Die Auswahl von Lampensystemen mit hohem Leistungsfaktor und robusten, stabilisierten elektronischen Vorschaltgeräten ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren und die Betriebssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

- Praktische Messung und Verbesserung: Regelmäßige Überprüfung des Leistungsfaktors und der Netzqualität vor Ort ermöglicht gezielte Maßnahmen wie den Einsatz von Kompensationsanlagen, Netzfiltern oder die Verbesserung der Installationsqualität, was messbar zu niedrigeren Stromkosten führt.

- Langfristige Effekte: Investitionen in hochwertige LED-Systeme mit optimiertem Leistungsfaktor amortisieren sich durch reduzierte Energiekosten, geringeren Wartungsaufwand und längere Lebensdauer, während alte NDL-Technik oft mit versteckten Mehrkosten durch ineffizienten Netzbetrieb belastet ist.

Mangelhafte Netzqualität (z. B. starke Spannungsschwankungen, Oberwellen, Lastspitzen) verschlechtert zusätzlich die Effizienz. In problematischen Stromnetzen lassen sich 10 bis 15 Prozent Mehrverbrauch beobachten, der völlig unabhängig von der Lampengeneration auftritt. Speziell bei großen Anlagen addieren sich diese Energieverluste zu signifikanten Betriebskosten, die durch leistungsfähige und netzstabilisierende Vorschalt- oder Stromversorgungssysteme effektiv reduziert werden können.

Dazu führen niedrige Leistungsfaktoren und schwache Netzqualität nicht nur zu höheren Energiekosten, sondern verstärken den Verschleiß an elektrischen Bauteilen in der Gesamtinstallation. Daher empfiehlt sich für jeden Betreiber, die technischen Daten der Lampensysteme zu vergleichen, um unnötige Mehrkosten durch verdeckte Energienutzung schon vor dem Kauf zu vermeiden.

Maßnahmen zur Energieeinsparung und effizienten Nutzung von Pflanzenlampen

Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Pflanzenlampen gelingt vor allem durch gezielte Nutzung moderner technischer Steuerungsmöglichkeiten. Das Dimmen von LED-Leuchten kann – je nach Einstellung und Wachstumsphase – den Strombedarf um bis zu 30 Prozent senken, ohne dass die Pflanzenentwicklung eingeschränkt wird. Angepasste Timersteuerungen erlauben es, die Beleuchtungszeit exakt zu begrenzen, wodurch im Vergleich zu Dauerbetrieb eine Halbierung des Stromverbrauchs möglich wird, wenn beispielsweise nur während spezifischer Lichtphasen gearbeitet wird.

Eine weitere Möglichkeit zur nachhaltigen Energienutzung ist die gezielte Aufteilung in Vegetations- und Blühphasen – moderne LED-Leuchtmittel erlauben individuelle Zuschaltung bestimmter Spektren. So lässt sich unnötiger Energieeinsatz vermeiden. Regelmäßige Wartung, Reinigung von Reflektoren und Prüfung der Kabelinstallation mindern zusätzlich Energieverluste. In technisch fortgeschrittenen Kultivierungsumgebungen sorgt smarte Steuerungstechnik für eine optimale Aussteuerung der Lampen nach tatsächlichem Bedarf, was direkte Einsparungen und geringere Betriebskosten im Verhältnis zur Beleuchtungsfläche bedeutet. Automatisierte Systeme passen die Lichtintensität nicht nur an Tageszeit, sondern etwa auch an Pflanzenhöhe oder Innenraumtemperatur an und sorgen für einen dauerhaft ressourcenschonenden Betrieb.

Lichtqualität und Spektrum: Einfluss auf Wachstum und Blütephasen

Schon beim ersten Blick auf die Lichtqualität fällt auf, wie stark sich Vollspektrum-LEDs und Natriumdampflampen (NDL) voneinander unterscheiden. Die Struktur und Zusammensetzung des abgegebenen Lichtspektrums steuern nicht allein die inneren Prozesse, sondern entscheiden darüber, wie kräftig Wachstum, Photosyntheseintensität und Blütenbildung ausfallen. Während LED-Leuchten individuelle Spektren gezielt kombinieren, liefern Natriumdampflampen ein vornehmlich im roten Bereich angesiedeltes Strahlungsprofil. Dadurch bleibt die Steuerung der einzelnen Entwicklungsphasen bei NDLs weniger flexibel. Auch in der Gegenüberstellung LED vs NDL zeigt sich, wie grundlegend das Lichtmanagement beeinflusst werden kann.

LED-Technologie bewegt sich heute in puncto Spektrumsauswahl auf einem deutlich höheren Niveau: Moderne Vollspektrum-LEDs decken von 380 bis 780 nm lückenlos alle für die Photosynthese relevanten Wellenlängen ab – inklusive Blau-, Rot- und Grünanteilen. Natriumdampflampen setzen ihren stärksten Energieausstoß fast ausschließlich im Rot-Orange-Bereich bei etwa 589 nm frei und weisen geringere Blaulichtanteile auf. Daraus ergeben sich Limitierungen für die gezielte Entwicklung von Blattmasse, Durchwurzelung und Knospenbildung.

Auf den Energieumsatz und die Fotosyntheserate wirkt sich das Lichtspektrum wesentlich aus. Ein typisches Vollspektrum-LED-Modul verwendet eine spezielle Balance aus blauen (420–480 nm), grünen (500–570 nm) und roten (620–700 nm) Bereichen, um sämtliche Photosynthesepigmente zu adressieren. Bei einer 600-Watt-NDL liegt das Intensitätsmaximum zwischen 620 und 680 nm, wirkt so besonders auf die Blühphase, bringt jedoch in vegetativen Phasen Schwächen zutage.

Farbwiedergabeindex (CRI) und photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) eignen sich als solide Vergleichswerte:

| Merkmal | Vollspektrum-LEDs | Natriumdampflampen (NDL) | Praxisrelevanz und Vorteile |

|---|---|---|---|

| Spektrale Abdeckung | 380–780 nm, kontinuierliches Vollspektrum mit Blau-, Grün- und Rotanteilen, inklusive UV und IR | Hauptsächlich Rot-Orange-Bereich ca. 589 nm | Breites Spektrum fördert alle Entwicklungsphasen von Keimung bis Blüte |

| Farbwiedergabeindex (CRI) | 85–97, natürliche Farbdarstellung | 20–35, eingeschränkte Farbwiedergabe | Höhere CRI verbessert Pflanzenbeobachtung und ermöglicht bessere Kulturkontrolle |

| Anteil photosynthetisch aktiver Strahlung (PAR) µmol/J | 2,3–2,9 µmol/J | 1,5–1,9 µmol/J | Höhere Effizienz führt zu besserer Biomasseentwicklung bei geringerem Energieverbrauch |

| Lichtintensität (µmol/s) | 750 µmol/s bei 350 Watt | 1200 µmol/s bei 600 Watt | LEDs erreichen vergleichbare Photosyntheseleistung bei fast halbiertem Energieeinsatz |

| Lebensdauer | Bis zu 60.000 Betriebsstunden | Ca. 10.000 Betriebsstunden | Längere Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand und Ersatzkosten erheblich |

| Wärmeabgabe | Niedrig durch effiziente Kühlung | Hoch, erhebliche thermische Strahlung | Geringere Wärmeentwicklung mit LEDs schützt Pflanzen vor Stress und senkt Kühlkosten |

| Steuerbarkeit Spektrum | Hochgradig anpassbares und dynamisches Lichtspektrum | Kein oder kaum veränderbares Spektrum | Flexibles Lichtspektrum ermöglicht optimale Anpassung an verschiedene Kulturphasen |

| Anlaufzeit | Sofortige Lichtstärke ohne Verzögerung | Längere Aufwärmzeit (bis zu mehreren Minuten) | Direkte Steuerbarkeit erleichtert präzise Lichtzyklen und reduziert Ausfallzeiten |

| Energieeffizienz | Hoch, ca. 1,6–2,2 µmol/J (abhängig vom Model) | Niedriger, ca. 1,0–1,5 µmol/J | Effizienterer Stromverbrauch senkt Betriebskosten und Umweltbelastung |

| Größe und Montageflexibilität | Kompakte Module, flexibel montierbar | Größere Leuchten mit Mindestabständen | LED-Module lassen sich platzsparend installieren und an unterschiedliche Anbausituationen anpassen |

| Spezielle Vorteile | Integration von UV- und IR-Anteilen möglich; schnelle Anpassung an Kulturziele; geringe Wärmeentwicklung | Hohe Strahlungsintensität im roten Bereich; bewährte Blühförderung | LEDs ermöglichen ganzheitliche Lichtsteuerung, NDLs punkten mit etablierter Blüteunterstützung |

| Anschaffungskosten | Tendenziell höher, aber durch Lebensdauer und Energieeinsparung wirtschaftlich | Günstiger in der Anschaffung, jedoch höhere Betriebskosten | Langfristig kosteneffizientere Lösung durch LED-Technologie |

Vollspektrum-LEDs erzielen PAR-Ausbeuten von 2,3–2,9 µmol/J; dadurch lässt sich in jeder Kulturphase eine passgenaue Steuerung gewährleisten. NDLs erreichen bei diesen Anforderungen meist Werte von 1,5–1,9 µmol/J, was gerade bei lichthungrigen Wachstumsformen einen erhöhten Energiebedarf verursacht. Der Farbwiedergabeindex moderner LED-Module bewegt sich zwischen CRI 85 und 97, wodurch Farbunterschiede gut sichtbar bleiben. Natriumdampflampen erreichen bei gleicher Messlatte lediglich CRI 20–35. Das gleichmäßige Spektrum der LEDs führt schon in frühen Stadien zu mehr Biomasse und vitalen Pflanzen.

Im praktischen Betrieb zeigen sich die Vorteile: Ein 1,2 m² großes Areal lässt sich mit 240–320 Watt LED-Leistung auf vergleichbarem Niveau bewirtschaften wie mit einer 600-Watt-NDL – unter der Voraussetzung, die LED liefert ein umfassendes Nutzspektrum für die Photosynthese.

Vergleich von Vollspektrum-LEDs und spezialisierten Natriumdampflampen

Der direkte Vergleich von Vollspektrum-LEDs und spezialisierten Natriumdampflampen spielt vor allem in produktionsintensiven Indoor-Gewächshäusern eine Rolle. Unterschiede bei PAR-Werten, Energieeffizienz und Farbwiedergabe lassen sich anhand technischer Kennzahlen klar herausarbeiten. Während Natriumdampflampen für das menschliche Auge eine gelbliche Umgebung schaffen und deutlich im Rotbereich dominieren, überzeugen LED-Systeme durch Steuerungsvielfalt und präzise Anpassung von Lichtintensität und -farbe.

Eine hochwertige 350-Watt-LED liefert auf der Fläche von 1 m² Lichtströme über 750 µmol/s. Ein 600-Watt-NDL-Modell bringt es maximal auf 1200 µmol/s – allerdings mit deutlich höherer Stromaufnahme. Entscheidend bleibt, wie viel Strahlung gezielt in den relevanten Wellenlängen ankommt. Vollspektrum-LEDs bieten hier durch ihre breite Spektralverteilung ein ausgewogenes Verhältnis aus vegetativem Wachstum und Blüteninduktion.

Bei der Lebensdauer gibt es erhebliche Differenzen: Viele NDLs verlieren nach rund 10.000 Betriebsstunden spürbar Leuchtkraft, während fortschrittliche LEDs bis zu 60.000 Stunden konstante Lichtabgabe gewährleisten. Daraus resultieren längere Wartungsintervalle und geringere Ersatzinvestitionen bei LED-Technologie.

Der Punkt Abwärme stellt einen weiteren bedeutsamen Unterschied dar. Natriumdampflampen verursachen durch hohe thermische Strahlung einen Wärmeüberschuss, der rasch auf das gesamte Mikroklima im Anbaubereich übergreift. Im Gegensatz dazu erreichen LED-Lösungen mit durchdachter Kühltechnik eine um 30–40 % reduzierte Wärmebelastung. Diese technischen Unterschiede beeinflussen die Aufstellbedingungen, den Abstand zur Pflanze, das Feuchtigkeitsniveau im Raum und den gesamten Kulturbetrieb.

Anpassung des Lichtspektrums an vegetative und generative Phasen

- Keimung: Spektrale Anforderungen zur Förderung der Keimrate

- Blattwachstum: Spektrum zur Unterstützung der Photosynthese

- Blüte: Rotlichtbetontes Spektrum für intensivere Blütenbildung

Jede Entwicklungsphase erfordert auf die jeweilige Kulturstufe abgestimmte Lichtrezepte. Während der Keimung profitieren Samen von blaulastigem Licht (um 440 nm), das die Aktivierung von Keimenzymen spezifisch stimuliert und eine hohe Keimrate sichert. Über LED-Technologie lässt sich das Verhältnis von Blau- und Grünlicht exakt regeln, wodurch stabile Sprosse ausgebildet werden. Auf diese Weise wird ein kompakter Pflanzenaufbau direkt nach dem Austreiben unterstützt.

Durch den Übergang in die vegetative Phase erhöht sich der Anspruch an intensives Blaulicht (430–460 nm) sowie an wohl dosiertes Grünspektrum (500–600 nm), was die Entwicklung eines dichten, robusten Blattwerks und einer kurzen Internodienstruktur fördert. Mit der Flexibilität von LEDs lässt sich die Zusammensetzung der einfallenden Wellenlängen präzise auf das gewünschte Wachstum einstellen. Da Natriumdampflampen ihr Spektrum kaum variieren, werden hier Triebe oft länger und die Blattmassemengen fallen geringer aus.

Sobald die generative Phase erreicht ist, also die Blüte einsetzt, steigt der Bedarf an einem rotdominierten Lichtanteil zwischen 630 und 670 nm. Lampen mit justierbarem Rotlicht aktivieren effizient die Knospenbildung und schaffen ideale Bedingungen für eine ausgeprägte Farbausprägung sowie die Aromabildung. Ein durchgehender Einsatz spektral steuerbarer LEDs ermöglicht einen lückenlosen vegetativen und generativen Zyklus, während sensiblere Sorten vor Blattverbrennung geschützt bleiben. Der gezielte Mix aus Lichtkomponenten sorgt damit für konsistentes, gesundes Wachstum bei sämtlichen Kulturen.

Wirkung unterschiedlicher Wellenlängen auf Pflanzenphysiologie und Blüte

Unterschiedliche Wellenlängenbereiche führen zu messbaren Effekten beim Stoffwechsel. Blaues Licht im Bereich um 450 nm sorgt für eine verstärkte Bildung von Chlorophyll a und b, öffnet die Regulierung der Stomata und fördert ausgeprägtes, widerstandsfähiges Blattwerk. Ein erhöhter Blauanteil moderner LED-Leuchtmittel steigert nachweislich die Photosyntheseraten und verleiht der Pflanze eine stabile, kompakte Architektur.

Rotlicht in der Zone von 640 bis 680 nm spielt in der Regulation von Phytochromen eine tragende Rolle. Das Einleiten der Blütenphase und die Steuerung des hormonellen Gleichgewichts – etwa über Gibberelline oder Auxine – verlaufen unter gezieltem Rotlicht besonders reibungslos. So wird der optimale Zeitpunkt für den Übergang in die generative Entwicklungsphase begünstigt.

Dem Einsatz von UV-Licht (320–400 nm) kommt bei Indoor-Gärten der Effekt zugute, dass Reaktionen zur Produktion sekundärer Pflanzenstoffe ausgelöst werden. Diese Substanzen stärken die natürliche Widerstandskraft und führen zu intensiv gefärbtem Pflanzenmaterial. Infrarotstrahlen (700–780 nm) fördern eine sanfte Streckung in späten Wachstumsphasen und beschleunigen Entwicklungsabläufe zum Erntezeitpunkt. Vollspektrum-LEDs, die gezielt UV- und IR-Bereiche integrieren, erweitern so die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Ausreifung, Qualität und Ertrag.

LED-Systeme gestatten es, parallel mehrere Lichtrezepte unter realen Bedingungen zu vergleichen, wodurch die Anzahl der Blüten, der Biomassezuwachs und selbst die Aromaintensität gezielt angehoben werden. Die verschiedenen Spektralkomponenten fördern die Produktion spezifischer pflanzlicher Inhaltsstoffe, wirken sich unmittelbar auf Blütenformen aus und ermöglichen eine feinjustierte Anpassung an die jeweiligen Kulturziele.

Dynamische Lichtsteuerung zur gezielten Förderung von Wachstum und Blüte

Dynamische Steuerungskonzepte in der Beleuchtung bieten Anwendern die Option, sämtliche Spektralbereiche flexibel und stufenlos an Wachstums- und Blütephasen anzupassen. So wird während der Keimung ein hoher Anteil Blaulicht nutzbar gemacht, im vegetativen Wachstum kann das Farbspektrum gezielt verbreitert und in der Blütephase gezielt ein rot- und infrarotbetonter Mix erzeugt werden.

Fortschrittliche LED-Steuereinheiten stellen vorprogrammierte sowie eigenständig definierbare Lichtszenarien zur Verfügung, die individuell auf kulturspezifische Anforderungen zugeschnitten sind. Mittels moderner Softwarelösungen lassen sich Parameter wie Lichtmenge, tägliche Kurvenverläufe und spontane Anpassungen an äußere Einflüsse dynamisch steuern. Die gezielte Kontrolle führt dazu, dass Pflanzen gleichmäßiger austreiben, Blätter vital bleiben, Wasserhaushalt und Transpiration reguliert sowie Entwicklungsimpulse synchronisiert ablaufen.

Dank dieser flexiblen Regelung ist ein deutliches Einsparpotenzial beim Stromverbrauch möglich, da Lichteintrag und Spektrum exakt auf den Bedarf abgestimmt werden. Im Vergleich zu starren Beleuchtungskonzepten entstehen dadurch Energieeinsparungen von bis zu 40 %. In Verbindung mit reduziertem Wärmeaufwand und längerer Lebensdauer der Leuchtmittel unterstützt diese Technik eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Pflanzenkultivierung.

Sensorgesteuerte LED-Arrays werden beispielsweise in vertikalen Indoor-Produktionssystemen eingesetzt, um verschiedene Ebenen gleichzeitig und tageszeitgerecht mit passgenauen Spektralkompositionen zu versorgen. Während herkömmliche NDL-Installationen nur simple Schaltmechanismen bieten, erlaubt die innovative Lichtsteuerung eine exakte Anpassung von Intensität und Farbmix – was die Kultivierung präziser, ressourcenschonender und stressreduzierter für das Pflanzenmaterial gestaltet.

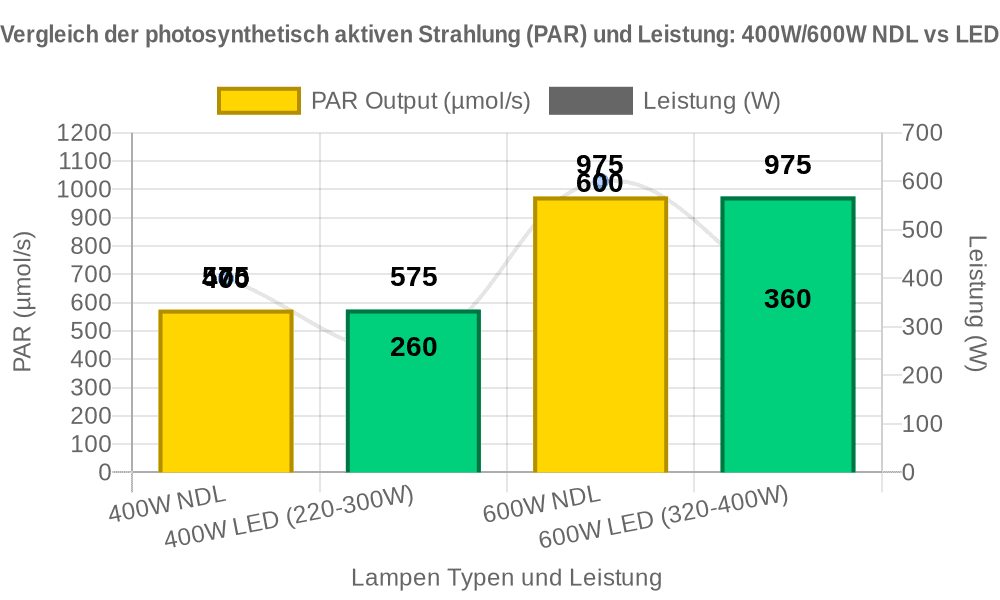

Ersatzleistung: Welche LED entspricht 400W und 600W Natriumdampflampen?

Im direkten Vergleich zwischen LED vs NDL suchen viele Züchter nach konkreten Werten, um die Umrüstung sinnvoll zu planen. Während eine Natriumdampflampe mit 400W oder 600W bisher als Standard galt, setzt sich die LED-Beleuchtung aufgrund ihrer gesteigerten Effizienz und Lebensdauer zunehmend durch. Die technische Vergleichsbasis bilden Lichtstrom (Lumen), photosynthetisch aktive Strahlung (PAR, µmol/s) sowie der reale Stromverbrauch in Watt. Bei einer klassischen NDL liegt die typische Effizienz bei 1,2 bis 1,7 µmol/J. Moderne LED-Modelle erreichen dagegen 2,2 bis 3,0 µmol/J und liefern bei deutlich geringerer Anschlussleistung eine vergleichbare Photonenflussdichte.

Eine 400W-NDL erzeugt typischerweise etwa 500–650 µmol/s PAR. Diesen Wert bieten aktuelle LEDs bereits ab etwa 220 bis 300 Watt. Für eine 600W-NDL empfiehlt sich eine LED mit 350 bis 400 Watt; leistungsstarke Modelle leisten dies bereits ab 320 Watt. Die Bauweise – Stab-System, Board oder Modul – beeinflusst die Ausleuchtung der Fläche ebenso wie das spezifische LED-Spektrum und der Abstrahlwinkel.

Die geringere Wärmeabgabe der LED sorgt im Anbaubereich für eine deutlich stabilere Temperatur. Räume, die vorher durch NDL-Lampen aufgeheizt wurden, lassen sich mit LED-Technik deutlich leichter klimatisieren. Besonders in geschlossenen Systemen oder beengten Räumen wird Überhitzung gezielt vermieden. So entsteht ein kontrollierbarer und kontinuierlicher Betrieb.

| Technische Kenngröße | 400W NDL (Natriumdampflampe) | LED-Äquivalent 400W | 600W NDL | LED-Äquivalent 600W | Empfohlenes Einsatzszenario |

|---|---|---|---|---|---|

| Nennleistung (Watt) | 400 | 220–300 | 600 | 320–400 | 400W NDL für kleinere/mittlere Flächen; LED für effiziente Ersatzbeleuchtung |

| Photosynthetische Strahlung (PAR, µmol/s) | 500–650 | 500–650 | 900–1050 | 900–1050 | Sicherstellung ausreichender PAR-Strahlung für optimale Pflanzenentwicklung |

| Effizienz (µmol/J) | 1,2–1,7 | 2,2–3,0 | 1,2–1,7 | 2,5–3,1 | LED bietet signifikant bessere Effizienz, geringerer Stromverbrauch |

| Wärmeabgabe | Hoch | Sehr gering | Hoch | Gering | LED reduziert Abwärme, vereinfacht Klimatisierung und verhindert Überhitzung |

| Abstrahlwinkel | Eingeschränkt, punktuell | Variabel, oft breit (bis 120°) | Eingeschränkt, punktuell | Modular, angepasst (bis 140°) | Flexiblere Ausleuchtung bei LEDs, Schattenbildung wird minimiert |

| Lebensdauer (Betriebsstunden) | 10.000–20.000 | 30.000–50.000 | 10.000–20.000 | 30.000–50.000 | LED-Systeme gewährleisten stabile Leistung über deutlich längere Zeit |

| Stromkosten (kWh/Jahr bei 12 h Betrieb) | Ca. 1.750 kWh | Ca. 1.100–1.500 kWh | Ca. 2.625 kWh | Ca. 1.400–1.550 kWh | Einsparpotenzial durch geringeren Stromverbrauch |

| Investitionskosten | Gering bis mittel | Mittel bis höher | Gering bis mittel | Mittel bis höher | Höhere LED-Kosten amortisieren sich durch Energieeinsparung und Langlebigkeit |

| Steuerungsoptionen | Eingeschränkt | Umfangreiche dimmbare und programmierbare Optionen | Eingeschränkt | Vielfältige Steuerungs- und Moduloptionen | Anpassung an Wachstum und Lichtbedürfnisse durch flexible LED-Steuerungen |

| Montage und Integration | Standardfassung, oft größer | Kompakte Bauformen, modular | Standardfassung, größer | Modular, platzsparend | LED-Systeme erlauben flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten |

| Typische Anbaufläche | Bis ca. 1,5 m² | 0,6–1,5 m² | Ab 2 m² | Ab 2 m² | LED-Modelle skalierbar passend zu den Flächen mit optimaler Lichtverteilung |

| Spektrum | Natriumgelb, stark auf Rot | Vollspektrum mit Rot-, Blau-, Weißanteilen | Natriumgelb, stark auf Rot | Vollspektrum, anpassbar | LED verbessert Wachstum durch gezieltes Spektrum und fördert alle Phasen |

| Kühlbedarf | Hoch (aktive Kühlung notwendig) | Niedrig bis moderat (meist passiv) | Hoch (aktive Kühlung notwendig) | Niedrig bis moderat (passiv oder aktiv möglich) | LED reduziert Kosten und Komplexität der Kühlung erheblich |

LED-Alternativen zu 400W und 600W NDL: Leistungsmerkmale und Einsatzbereiche

LED-Alternativen für verschiedene Anbauflächen unterscheiden sich maßgeblich in Aufbau, realer Lichtleistung und empfohlenem Einsatzgebiet. Für einen klaren Überblick zählen nicht allein die Stromaufnahme, sondern vor allem der Output an PAR-Licht und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Flächengrößen.

-

Modell A: Kompakte LED-Lampe mit einer Leistung von 120–200 Watt, speziell zugeschnitten auf kleinere Anbauflächen wie Pflanzzelte oder Minigewächshäuser bis 0,64 m². Diese Modelle liefern ein umfangreiches Vollspektrum, das sowohl die Vegetations- als auch die Blütephase unterstützt, und fördern dadurch effektiv die Jungpflanzenentwicklung sowie die Einzelpflanzenzucht. Hochwertige LED-Chips erreichen eine Effizienz von bis zu 2,6 µmol/J und sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit großem Abstrahlwinkel, um Schattenbereiche zu minimieren und das Pflanzenwachstum optimal zu unterstützen.

-

Modell B: Leistungsstarkes LED-System mit 250–350 Watt, ideal für mittelgroße Anbauflächen zwischen etwa 1 m² und 1,44 m². Diese Lampen bieten eine präzise Abstimmung auf unterschiedliche Pflanzenstadien, insbesondere durch eine gezielte Lichtzusammensetzung, die die Blütephase durch verstärkte rote und blaue Anteile fördert. Mit einer Effizienz von 2,7 bis 3,0 µmol/J ermöglichen sie deutliche Energieeinsparungen von bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen 400W-NDL-Lampen. Die robuste Bauweise mit hochwertigen Kühlkörpern ermöglicht einen Dauereinsatz bei stabiler Temperatur und konstanter Lichtleistung.

-

Modell C: Hochleistungs-LEDs mit Gesamtleistungen ab 600 Watt, konzipiert für den industriellen und professionellen Anbau ab 2 m². Diese modular aufgebauten Systeme setzen auf neueste Chiptechnologie, die Effizienzen über 3,1 µmol/J erreicht, und gewährleisten eine homogene Lichtverteilung selbst über große Flächen. Zusätzlich bieten sie umfangreiche Steuerungsoptionen, etwa dimmbare Kanäle und segmentierte Ausleuchtung, um das Spektrum je nach Pflanzentyp und Entwicklungsphase präzise anzupassen. Die robuste Konstruktion, inklusive effizienter Wärmeableitung, sichert eine lange Lebensdauer und eine hohe Betriebssicherheit im Dauerbetrieb.

Durch die Einteilung in diese Kategorien lassen sich LEDs gezielt und effizient nach Flächenbedarf und Anwendungsprofil wählen.

Praxisgerechte Dimensionierung der LED-Beleuchtung für verschiedene Anbaugrößen

Die präzise Anpassung der LED-Pflanzenlampen an die jeweilige Anbaufläche sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und begrenzt unnötigen Energieverbrauch. Für Flächen bis 1 m² genügt eine einzelne LED mit 120 bis 180 Watt und großem Abstrahlwinkel, der die gesamte Fläche gleichmäßig ausleuchtet und Schatten minimiert. Flächen zwischen 1 m² und 1,5 m² werden optimal mit zwei bis drei Cluster-LEDs oder einem starken Einzelmodul ab 320 Watt versorgt, um differenzierte Pflanzenzonen zuverlässig zu beleuchten.

In größeren Setups, wie Gewächshausanlagen oder professionellen Indoor-Systemen ab 2 m², werden mehrere Hochleistungs-LEDs kombiniert, mit einem Gesamtsystemwert von 600 bis 850 Watt. Durch den modularen Aufbau entstehen flexible Konfigurationen, die auch bei Höhenbeschränkungen ausreichend Licht liefern. Die Kombination aus passender Stromversorgung und Lichtsteuerung ermöglicht eine optimale Einstellung für Pflanzenentwicklung und Höhenwachstum.

Vergleich der Lichtausbeute und photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR)

Ein zentraler Vergleichspunkt bei LED vs NDL ist die nutzbare photosynthetisch aktive Strahlung (PAR-Output). Klassische NDL-Leuchten wandeln einen erheblichen Teil der Energie in Wärme um; LED-Modelle strahlen nahezu verlustfrei im relevanten Lichtspektrum. Eine 400W-NDL erreicht praxisnah 500–650 µmol/s PAR, eine 600W-NDL 900–1050 µmol/s. Vergleichbare LEDs erreichen diese Werte bereits ab 220 Watt (400W-NDL-äquivalent) bzw. ab 350 Watt (600W-NDL-äquivalent).

Über 30.000 bis 50.000 Betriebsstunden hinweg liefern LEDs stabil hohe PAR-Werte, während NDL-Systeme durch Verschleiß und Alterung einen kontinuierlichen Leistungsverlust zeigen. Die Photonenflussdichte bleibt bei LED-Systemen konstant auf der Fläche ausgeglichen. PAR-Messgeräte liefern exakte Werte, da sie ausschließlich Strahlung im Bereich von 400–700 nm erfassen. Die Entwicklung der Lichtausbeute über die gesamte Einsatzzeit verdeutlicht, dass LED-Lampen ihre Leistung deutlich langfristiger und stabiler aufrechterhalten.

Auswahlkriterien für LED-Modelle als Ersatz für Natriumdampflampen

Beim Wechsel von NDL auf zeitgemäße LED-Technik stehen mehrere Faktoren im Mittelpunkt, die unmittelbar auf Wirtschaftlichkeit, Klimaführung und Handling wirken. Die Priorität liegt auf der Effizienz: Nur Modelle mit wenigstens 2,5 µmol/J erreichen bei vergleichbarem Stromverbrauch die notwendige Leistungsäquivalenz. Ein entscheidender Vorteil der LED ist der deutlich reduzierte Energieverlust über Wärme; moderne Systeme erzeugen bis zu 30 % weniger Hitze, was den Kühlbedarf verringert und ein stabiles Mikroklima aufrechterhält.

- Effizienz: Verhältnis von Stromverbrauch zu Lichtleistung entscheidet über Betriebskosten und Umweltfreundlichkeit; LEDs mit mindestens 2,5 µmol/J liefern vergleichbare oder bessere PAR-Werte als NDL bei signifikant reduziertem Energieverbrauch.

- Wärmeentwicklung: Niedrigere Abwärme der LED-Technik minimiert Überhitzungsrisiken, erleichtert Klimatisierung und ermöglicht stabile Wachstumsbedingungen, besonders in geschlossenen oder kleinen Anbausystemen.

- Lichtqualität: Vollspektrum-LEDs mit ausgewogenen Wellenlängen fördern alle Entwicklungsstadien der Pflanzen; dimmbare Kanäle für Rot, Blau und Weiß erlauben die gezielte Anpassung an Vegetations- und Blütephasen für optimiertes Wachstum.

- Kosten: Höhere Anfangsinvestitionen für LED-Anlagen amortisieren sich durch eingesparte Energie und längere Lebensdauer gegenüber NDL-Systemen; geringere Wartungs- und Austauschkosten reduzieren langfristig die Gesamtbetriebskosten.

- Kompatibilität: Flexible Montageoptionen, z. B. modulare oder stabsystembasierte Designs, ermöglichen einfache Integration; Kompatibilität mit digitalen Steuerungen wie Smart Controls und Daisy-Chain-Systemen sichert effizientes Management der Beleuchtung.

- Lebensdauer: LEDs bieten deutlich längere Nutzungszeiten (30.000–50.000 Stunden) ohne signifikanten Leistungsverlust, was für dauerhafte und stabile Lichtversorgung sorgt und den Austauschintervall erheblich verlängert.

- Lichtverteilung: Gleichmäßige Ausleuchtung durch präzise Abstrahlwinkel und modulare Bauweise verhindert Schattenbildung und sichert eine homogene Photosyntheseleistung auf der gesamten Anbaufläche.

- Reaktionszeit: LEDs reagieren nahezu ohne Verzögerung auf Steuerbefehle, ermöglichen dynamische Anpassungen der Lichtintensität und Spektren während des Tageszyklus, was eine präzisere Steuerung des Pflanzenwachstums ermöglicht.

- Umweltaspekte: Geringere Hitzeentwicklung und geringerer Energieverbrauch senken den CO₂-Fußabdruck; LEDs enthalten keine Schadstoffe wie Quecksilber, was Entsorgung und Recycling erleichtert und nachhaltiger ist.

- Zuverlässigkeit: Moderne LED-Systeme verfügen über integrierte Schutzmechanismen (Überhitzungsschutz, Spannungsstabilisierung), die Ausfälle minimieren und den Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen sichern.

Die Lichtqualität ist insbesondere für kontrollierte Pflanzenentwicklung entscheidend. LEDs mit ausgewogenem Vollspektrum, dimmbaren Einzelkanälen für Rot-, Blau- und Weißanteile, erlauben eine präzise Anpassung an jede Entwicklungsphase und gewährleisten gleichmäßiges Wachstum.

Die höheren Anfangskosten einer LED-Anlage gleichen sich über die Jahre durch den gesenkten Stromverbrauch und die lange Lebensdauer weitgehend aus. Von Vorteil sind zudem durchdachte Montageoptionen sowie eine Kompatibilität zu gängigen Steuerungssystemen (wie Daisy-Chain- oder digitale Smart-Control-Lösungen). Letztlich zählt die Kombination von Stromverbrauch, Lichtleistung und Ausleuchtungsfläche als Maßstab für die Wahl der passenden LED-Lösung.

Temperaturentwicklung und Auswirkungen auf das Pflanzenklima

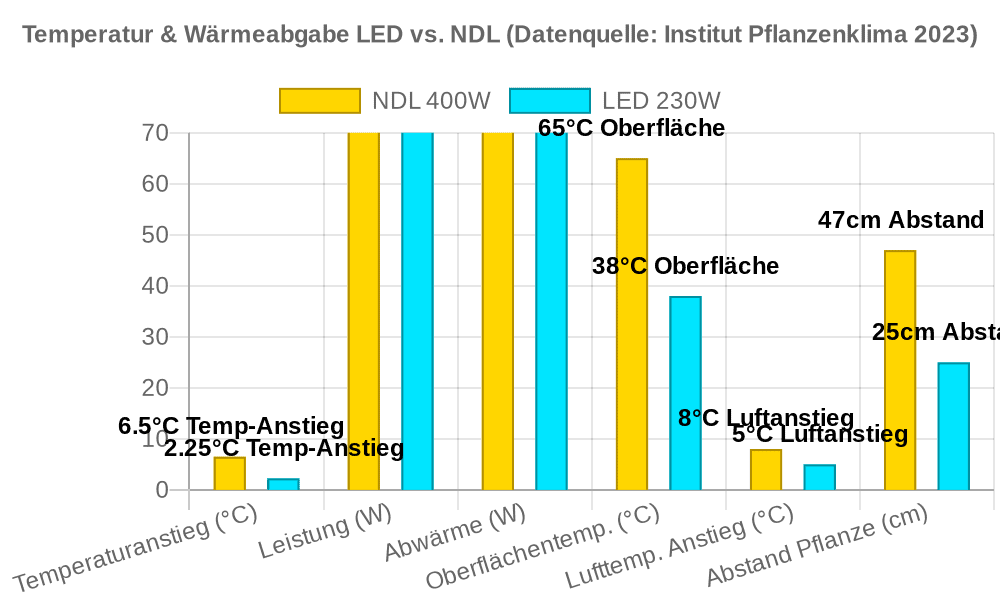

Die Temperaturentwicklung verschiedener Kunstlichtquellen prägt maßgeblich das Klima in Indoor-Growräumen und Gewächshäusern. Ein Vergleich zwischen LED-Beleuchtung und Natriumdampflampen (NDL) zeigt, dass LED vs NDL hinsichtlich Wärmeprofil und Energieeffizienz klare Unterschiede aufweist. Während NDL-Lampen traditionell bevorzugt wurden, setzen sich moderne LED-Systeme wegen ihrer geringeren Wärmeabgabe und höheren Photonenausbeute zunehmend durch. Eine typische 400-Watt-NDL erwärmt einen mittelgroßen, isolierten Pflanzenraum um 5-8°C. Ein vergleichbares LED-Modul mit etwa 220-240 Watt erreicht bei ähnlicher Leistung lediglich eine Temperatursteigerung von 1,5-3°C.

Dieser Effekt ist besonders während längerer Beleuchtungsintervalle relevant: Stärkere Erwärmung unter NDL führt rasch zu erhöhtem Aufwand für Abluftsysteme und verstärkte Umluft, um Überhitzung zu vermeiden. Die gleichmäßigere Wärmeabgabe von LEDs erleichtert es, das Mikroklima konstant zu halten, was die flexible Platzierung der Lampen und das Management kleinerer Räume ohne zusätzliche Kühlung ermöglicht. In diesem Zusammenhang bietet LED vs NDL auch Vorteile für das gesamte Anbausystem, da bei LED-Nutzung weniger technische Gegenmaßnahmen zur Temperaturregulierung notwendig sind.

Datenquelle: Institut für Pflanzenklima, 2023, Analysezeitraum Januar bis Dezember 2023.

Die klimatischen Differenzen haben tiefgreifende Auswirkungen auf sämtliche Wachstumsstadien der Pflanzen. Eine genaue Beobachtung der Temperaturverläufe in LED– und NDL-basierten Systemen macht deutlich, dass empfindliche Arten wie viele Salate oder Kräuter unter LED von stabileren Wasserhaushalten profitieren und weniger regulierend eingreifen müssen. Darüber hinaus bleibt der Energieverbrauch unter LED-Anlagen niedriger, was sich sowohl auf die Betriebskosten als auch auf die Nachhaltigkeit positiv auswirkt. Auch die Erhaltung eines optimalen Wachstumsklimas wird durch die geringere Abwärme vereinfacht, sodass gesunde Entwicklung und Ertragsleistung ganzjährig unterstützt werden.

Abwärme von LED und NDL im Vergleich und ihre Bedeutung für das Mikroklima

Die Abwärmeentwicklung von Hochdruck-Natriumdampflampen ist im Praxiseinsatz stets höher als die von vergleichbarer LED-Technik. Ein direkter LED vs NDL-Vergleich zeigt, dass beispielsweise eine 400-Watt-NDL mindestens doppelt so viel Wärme an die Umgebung abgibt wie ein 240-Watt-LED-System. Die Oberflächentemperatur einer NDL-Lampe übersteigt im Betrieb schnell die Marke von 65°C, während LED-Leuchten in vergleichbaren Settings unter 40°C bleiben. Daraus resultiert eine nachweisbare Differenz bei der Temperatur der Anbauluft.

| Lampentyp | Nennleistung (Watt) | Gemessene Abwärme (Watt) | Oberflächentemperatur (°C) | Temperaturanstieg im Raum (°C) | Empfohlener Mindestabstand zur Pflanze (cm) | Einfluss auf Mikroklima | Kühlmaßnahmen / Anforderungen |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hochdruck-Natriumdampflampe (NDL) | 400 | 180 – 220 | 65 – 75 | 5 – 8 | 40 – 50 | Starke Lufterwärmung, erhöhte Lufttemperatur, Senkung der Luftfeuchte, Hitzestress möglich | Intensive Abluft und Umluft, Kühlaggregate, Temperaturüberwachung mittels Infrarotthermometer |

| LED-System | 220 – 240 | 50 – 70 | 35 – 40 | 1,5 – 3 | 20 – 30 | Geringere Wärmeabgabe, stabileres Mikroklima, bessere Luftfeuchte, geringeres Hitzerisiko | Geringerer Kühlbedarf, gezielte Umluft ausreichend, flexible Lampenplatzierung |

| Weitere Faktoren | NDL | LED |

|---|---|---|

| Energieeffizienz | Niedriger, hoher Stromverbrauch durch Wärmeverluste | Höher, weniger Verlust durch effektive Lichtumwandlung |

| Wärmeverteilung | Konzentration der Wärme um Lampenoberfläche | Gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum |

| Auswirkung auf Pflanzen | Erhöhtes Risiko für Blattverbrühungen und Stomata-Schluss | Geringeres Risiko, stabilere Photosynthese und Transpiration |

| Betriebsdauer | Häufig kürzer aufgrund von Wärmebelastung | Längere Lebensdauer durch geringere Temperaturbelastung |

| Anpassungsfähigkeit | Eingeschränkt durch Hitzestress und Abstandszwänge | Hohe Flexibilität durch geringere Temperaturentwicklung |

Die dadurch verursachte Lufterwärmung stellt für das Mikroklima einen entscheidenden Faktor dar. Bei identischem Lichtoutput erhöht ein NDL-betriebener Raum die Lufttemperatur um mindestens 3°C mehr als ein LED-betriebener. Besonders im Sommer oder bei wenig belüfteten Standorten manifestiert sich daraus eine gesteigerte Wärmebelastung, die meist durch zusätzliche technische Maßnahmen kompensiert werden muss. Die daraus resultierenden Mehrkosten betreffen sowohl den Strombedarf für zusätzliche Kühlaggregate als auch für Lüftungssysteme.

Für Anbauflächen mit ohnehin hoher Grundtemperatur – wie Dachgeschosse oder Kellerräume – bietet der Einsatz von LED-Technologie eine deutlich entspanntere Situation. Der geringere Wärmeeintrag erlaubt, Pflanzen näher unter der Lichtquelle zu positionieren, ohne Risiken wie Hitzestress oder lokale Überhitzung. Ebenso profitieren Kulturen unter LED von einer leichter steuerbaren Luftfeuchte und einem harmonischeren Kulturklima, das unmittelbar zur Pflanzengesundheit beiträgt.

Folgen von Temperaturveränderungen auf Blattgesundheit und Transpiration

Temperaturveränderungen im Anbauraum wirken gezielt auf die Gesundheit der Blattstrukturen sowie auf die physiologische Transpiration der Pflanzen. Bei starker Hitze – wie sie im Umfeld von NDL-Systemen häufiger vorkommt – steigt die Temperatur der Blattoberflächen schnell. Werden kritische Schwellen überschritten, schließen die Stomata als Teil des natürlichen Schutzmechanismus. Dies verringert die Wasserverdunstung, aber auch die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid. Als Folge gerät die Balance zwischen Photosynthese und Wasserhaushalt aus dem Lot, das Wachstum wird begrenzt.

- Stomatafunktion: Erhöhte Temperaturen führen dazu, dass die Spaltöffnungen (Stomata) sich schließen, um den Wasserverlust zu minimieren, was jedoch gleichzeitig die CO2-Aufnahme für die Photosynthese stark einschränkt und somit das Pflanzenwachstum begrenzt.

- Blattverbrühungen: Direkte Hitzeschäden zeigen sich durch braune, trockene Flecken auf Blättern, besonders an jungen oder dünnwandigen Blättern, die häufig unter intensiver Wärmeeinwirkung entstehen und irreversible Zellschäden verursachen.

- Transpiration: Steigt die Umgebungstemperatur, erhöht sich die Verdunstungsrate der Pflanzen deutlich, was bei unzureichender Wasserversorgung zu Dehydrierung führt und die pflanzliche Kühlfunktion überfordert.

- Wassereffizienz: Durch die Schließung der Stomata bei Hitze sinkt die Wassernutzungseffizienz, da weniger CO2 aufgenommen wird und die Pflanze im Verhältnis mehr Wasser verliert, was die Gesamtproduktivität mindert.

- Hitzestress-Symptome: Neben Blattverbrühungen können auch welkende Blätter, braune Blattspitzen und frühzeitiger Blattfall auftreten, was auf eine dauerhafte Schädigung der Zellstruktur und des Metabolismus hindeutet.

- Stomata-Anpassung: Einige Pflanzenarten regulieren die Stomata durch hormonelle Steuerung (z.B. Abscisinsäure) bei Hitze flexibel, um trotz hoher Temperaturen einen gewissen Gasaustausch aufrechtzuerhalten und Stress zu minimieren.

- Langzeitfolgen: Dauerhaft erhöhte Temperaturen können die Blattanatomie verändern, z.B. die Dicke der Cuticula erhöhen, was zwar den Wasserschutz verbessert, aber auch die Photosynthesekapazität einschränkt.

- Interaktion mit Luftfeuchtigkeit: In Kombination mit niedriger Luftfeuchte verstärkt hohe Temperatur die Transpiration zusätzlich, erhöht die Verdunstungsrate und führt zu stärkerem Wasserstress in der Pflanze.

- Temperaturgrenze: Temperaturen über 30°C gelten für viele Kulturpflanzen als kritisch; jenseits dieser Schwelle sinkt die Stomataaktivität rapide und die Pflanzenreparaturmechanismen geraten an ihre Grenzen.

- Praktische Konsequenz: Die Wahl von Pflanzenlampen mit geringerer Wärmeabgabe wie LEDs hilft, die Temperatur im Anbauraum kontrolliert niedrig zu halten, um Stomatafunktion und Transpiration auf einem gesunden Niveau zu erhalten und Blattverbrühungen effektiv vorzubeugen.

Sind die Temperaturen dauerhaft erhöht, drohen sogenannte Blattverbrühungen – meist sichtbare, ausgetrocknete Flecken, vor allem bei jungen und dünnwandigen Blättern. Transpiration dient zwar der natürlichen Kühlung, gerät jedoch schnell außer Kontrolle, wenn das thermische Gleichgewicht fehlt: Steigt die Umgebungstemperatur über 28°C, erhöht sich die Verdunstungsrate gravierend. Bei anhaltendem Wasserverlust verdorren einzelne Zellbereiche und die Pflanze wird anfälliger für Schaderreger. Diese Risiken treten bei NDL-Nutzung häufiger zutage, da die Hitzeentwicklung schwerer zu regeln ist als unter LED-Anlagen, bei denen die Temperaturstabilität Vorteile für die gesamte Vegetation mit sich bringt.

Strategien zum Temperaturmanagement und Schutz vor Hitzestress

Eine präzise geplante Temperaturregulierung bildet das Fundament gesunder Wachstumsbedingungen unter Kunstlicht. Anpassungen bei der Lüftung, gezieltes Lenken der Luftströme sowie die bewusst gewählte Positionierung der Leuchten helfen, plötzliche Temperaturspitzen wirkungsvoll zu vermeiden. Dabei kommt der intelligenten Kopplung von Abluftsystemen, der optimalen Lampenausrichtung und – bei Bedarf – zusätzlichen Kühlsystemen ein hoher Stellenwert zu. Temperaturgesteuerte Lüftungen sorgen automatisch für eine ausreichende Ableitung überschüssiger Wärme, was bei NDL-Technik einen kritischen Vorteil bietet.

Das Einsetzen von Umluftventilatoren unterbindet gezielt Wärmestaus und ausgeprägte Hitzespots direkt im Pflanzenraum. Besonders bei LED-Lichtsystemen kann der Abstand zur Pflanze häufig reduziert werden, ohne dass kritische Blattoberflächentemperaturen überschritten werden. Für den Betrieb von NDL-Systemen empfiehlt sich stets ein Abstand zur Blattspitze von mindestens 40-50 cm sowie eine kontinuierliche Überwachung mit Infrarotthermometern, um Temperaturspitzen rasch zu erkennen.

Zusätzliche Beachtung erfordert die Regulierung der Luftfeuchte: Höhere Temperaturen verringern die relative Luftfeuchtigkeit und steigern das Risiko für übermäßige Transpiration. Durch gezielten Einsatz von Luftbefeuchtern oder abgestimmten Wasserreservoirs im Raum bleibt die Feuchtigkeitsbalance erhalten. Ein Zusammenspiel sämtlicher Klimakomponenten schafft ein Umfeld, das Pflanzen vor Hitzestress schützt und die Basis für vitales, gleichmäßiges Wachstum legt.

Anschaffungskosten und Wirtschaftlichkeit von LED- und Natriumdampflampen

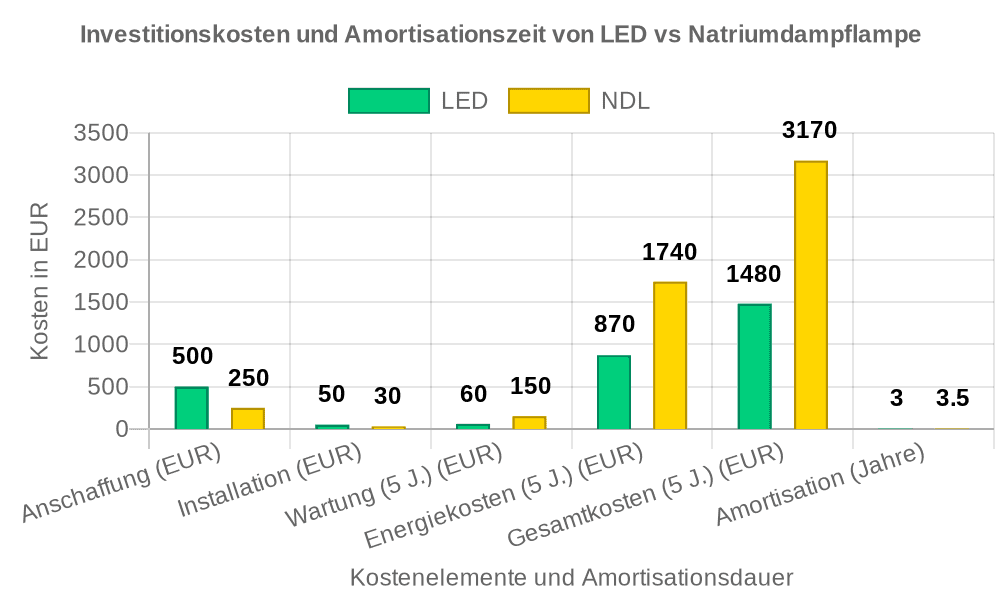

Bereits bei der Anschaffung treten klare Unterschiede zwischen LED-Pflanzenlampen und Natriumdampflampen (NDL) auf. Das direkte Vergleichssetting LED vs NDL zeigt: Zukunftsweisende LED-Lichtsysteme erfordern eine höhere Anfangsinvestition, überzeugen jedoch durch hohe Lebensdauer und signifikant geringeren Stromverbrauch. Eine hochwertige LED-Leuchte in gängiger Ausführung kostet zwischen 200 und 600 EUR. Eine professionelle NDL-Anlage mit vergleichbarer Leistung liegt bereits bei 100 bis 300 EUR. Beide Systeme verursachen zusätzliche Kosten für die Installation. NDL-Lampen zeichnen sich durch simple Montage aus. Moderne LED-Systeme setzen auf nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösungen, die den Installationsaufwand minimieren.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist der laufende Betrieb. LED-Lichtquellen bieten eine durchgehend hohe Lichtausbeute und senken den Energiebedarf dauerhaft. Im direkten Vergleich liegt der Stromverbrauch während der gesamten Nutzungsdauer um bis zu 50 Prozent niedriger als bei NDL-Systemen. Beispielsweise verbraucht eine NDL-Anlage mit 400 Watt rund 0,4 kWh pro Stunde. Die LED-Alternative wiederum benötigt 200–250 Watt. Bei einer täglichen Beleuchtungsdauer von zwölf Stunden steigen die monatlichen Einsparungen deutlich an.

Zur Kostenstruktur gehört ebenfalls der Wartungsaufwand. LED-Leuchtmittel erreichen eine Betriebsdauer von 40.000 bis 60.000 Stunden. NDL-Lampen müssen hingegen bereits nach 6.000 bis 10.000 Stunden ersetzt werden, da mit der Zeit die Lichtabgabe signifikant sinkt. Pro Wechsel entstehen bei NDL-Brennern Kosten im Bereich von 20 bis 60 EUR. Durch die langen Intervalle der LED fallen Wartungskosten merklich geringer aus. Tritt bei einem Modul ein Defekt auf, wird in aller Regel das einzelne Segment getauscht.

Höhere Investitionskosten für LEDs werden nach kurzer Zeit durch niedrigere Betriebs- und Wartungsaufwendungen aufgewogen. Je nach Beleuchtungsstunden, Energiepreis und Einsatzzweck gleicht sich der Preisunterschied in einem Zeitraum von 2,5 bis 3,5 Jahren aus. Ein Anstieg der Energiepreise verstärkt dieses Einsparpotenzial zusätzlich.

| Kostenfaktor | LED-Pflanzenlampen | Natriumdampflampen (NDL) | Erläuterung / Bemerkungen |

|---|---|---|---|

| Anschaffungskosten | 200 – 600 EUR pro Leuchte | 100 – 300 EUR pro Leuchte | Höhere Anschaffungskosten bei LED durch moderne Technologie und längere Lebensdauer |

| Installationskosten | Gering bis moderat, Plug-and-Play-Systeme | Gering, einfache Montage | LED-Systeme erfordern meist wenig Aufwand dank Plug-and-Play; NDL ist wegen bewährter Technik unkompliziert |

| Stromverbrauch (Watt) | 200 – 250 Watt pro Anlage | Ca. 400 Watt pro Anlage | LED nutzt bis zu 50% weniger Energie bei vergleichbarer Lichtleistung |

| Betriebskosten (Strom) | Ca. 0,24 – 0,30 kWh pro Stunde bei 12h Licht | Ca. 0,48 kWh pro Stunde bei 12h Licht | Ersparnis von bis zu 50 % Energieverbrauch führt zu deutlichen Kostenreduktionen |

| Wartungsintervalle | 40.000 – 60.000 Betriebsstunden (ca. 8–12 Jahre) | 6.000 – 10.000 Betriebsstunden (ca. 1–1,5 Jahre) | LED benötigt deutlich seltener Lampenwechsel, was Wartungsaufwand und Kosten senkt |

| Ersatzlampenkosten | Gering, häufig nur Ersatz von einzelnen Modulen | 20 – 60 EUR pro Lampenwechsel | NDL erzeugt regelmäßige Zusatzkosten durch häufige Brennerwechsel |

| Folgekosten Wartung | Gering, kaum Serviceaufwand | Moderat, aufgrund häufiger Lampen- und Vorschaltgerätewechsel | Häufige Ersatzteile und Service erforderlich bei NDL |

| Amortisationszeitraum | 2,5 – 3,5 Jahre | Ohne Amortisation, da geringere Anfangsinvestition, dafür höhere Folgekosten | LEDs amortisieren sich durch Energie- und Wartungseinsparungen trotz höherer Startkosten |

| **Gesamtkosten über 5 Jahre | Ca. 600 – 700 EUR (inkl. Energie und Wartung) | Ca. 550 – 750 EUR (inkl. Energie und Wartung) | Auch wenn LEDs teurer in Anschaffung sind, gleichen sich die Gesamtkosten durch Einsparungen aus |

| Lebensdauer der Lampen | 40.000 – 60.000 Stunden | 6.000 – 10.000 Stunden | Längere Lebensdauer bei LEDs vermindert Unterbrechungen und Folgekosten |

| Leistungserhalt über Zeit | Konstante Lichtqualität mit geringem Leistungsverlust | Deutlicher Lichtleistungsverlust im Lauf der Zeit | LEDs bieten stabile Lichtintensität, NDL wird mit Alterung weniger effizient |

Investitionskosten und Amortisationszeiträume im Überblick

LED-Systeme überzeugen durch ihre Langlebigkeit und geringe Wartungsintervalle. Für leistungsstarke LED-Lampen liegen die Anschaffungskosten je nach Spektrum, Effizienzklasse und Komponenten über denen klassischer NDL. Über den Zeitraum von fünf Jahren summieren sich die Kosten: Eine hochwertige LED-Anlage verursacht etwa 500 EUR an Investitionsaufwand. Eine vergleichbare NDL-Lösung liegt bei ungefähr 250 EUR und zieht im Verlauf durch Lampenwechsel zusätzliche 100 bis 200 EUR nach.

Über die Jahre gleichen reduzierte Energiekosten und seltenere Wartungsarbeiten diese Differenz aus. Sobald dieser Punkt erreicht ist – bei typischer Nutzung meist nach 2,5 bis 3,5 Jahren – bieten LED-Lampen störungsfreien Betrieb mit niedrigen Fixkosten. Gezielt genutzte Fördermittel können die Investitionsschwelle deutlich senken und die Amortisationszeit beschleunigen. Die Wirtschaftlichkeitsbilanz fällt dabei umso deutlicher zugunsten der LED-Technologie aus, je länger die Anlage betrieben wird und je höher der Energiebedarf ausfällt. Persönliche Parameter wie Fläche, Nutzungsdauer und aktuelle Strompreise liefern für jede Anlage präzise Amortisationswerte.

Wartung, Lampenersatz und Folgekosten in der Wirtschaftlichkeitsrechnung

Wartungsintervalle: LEDs müssen erst nach ungefähr 8 bis 12 Jahren getauscht werden. NDL-Brenner werden typischerweise alle 1 bis 1,5 Jahre ersetzt.

Ersatzlampenkosten: Bei Marken-NDL-Brennern entstehen je Austauschintervall Kosten zwischen 20 und 60 EUR. Für beide Technologien sind Ersatzteile im Fach- und Onlinehandel verfügbar.

Ausfallrisiken: Bei NDL-Lampen erhöht häufiges Schalten die Ausfallrate, die Komponenten reagieren empfindlich auf Spannungsspitzen und Hitze. LEDs entwickeln weniger Hitze, laufen mit konstanter Betriebsspannung und zeigen selten plötzliche Ausfälle. Im Störfall ist üblicherweise nur der Austausch eines Segments erforderlich.

Kosten-Nutzen-Analyse basierend auf Energieeinsparungen und Ertragssteigerung

LED-Lampen bieten eine niedrigere Betriebskostenstruktur und optimierte Lichtnutzung. Im direkten Systemvergleich lassen sich Stromkosten bei identischem Lichtoutput auf bis zu 60 Prozent unter das Niveau von NDL-Systemen senken. Über mehrere Anbauzyklen ergibt das eingesparte Beträge, die bei größeren Gewächshausflächen pro Jahr mehrere hundert Euro betragen können.

Die präzise kontrollierbaren Spektren moderner LED-Anlagen ermöglichen zudem eine gezielte Förderung der Pflanzenphysiologie. Ertragsreports aus unterschiedlichen Segmenten des Indoor-Anbaus zeigen eine Steigerung der Erntemenge um 10 bis 20 Prozent, was durch besser nutzbare Lichtverhältnisse und weniger Stress für die Pflanzen zu erklären ist. Besonders sensible Kulturen profitieren von der stabilen Lichtqualität, wie sie nur LED-Systeme bieten. Die Amortisation einer LED-Investition erfolgt in wirtschaftlicher Praxis meist bereits nach 2 bis 3 Jahren, abhängig von Kulturart, Betriebsfläche und regionalen Energietarifen.

Staatliche Förderungen, Zuschüsse und finanzielle Rahmenbedingungen für LED

Gezielte Nutzung von Fördermitteln kann die Amortisationszeit ebenfalls verkürzen und erleichtert die Umrüstung auf effiziente LED-Pflanzenbeleuchtung. Spezielle Programme wie das BLE-Förderprogramm „Investitionsförderung Gartenbau“ bieten beispielsweise 30 % Zuschuss für LED-Anlagen bei Modernisierung oder Neubeschaffung, Laufzeit aktuell bis 2025. Daneben existiert das KfW-Umweltprogramm, das gewerblichen Betrieben zinsgünstige Kredite zur Modernisierung energieeffizienter Technik gewährt, mit bis zu 10 Jahren Laufzeit. Auch regionale Programme, etwa die Innovationsförderung verschiedener Bundesländer im Gartenbau, unterstützen mit unterschiedlichen Zuschussquoten oder steuerlichen Entlastungen.

Förderprogramme verpflichten Antragsteller meist zu Mindestflächen oder Einsparzielen im Energiebedarf. Die Fristen für Förderanträge sind zeitlich begrenzt; eine rechtzeitige Planung und Einreichung ist essenziell, um Vorteile voll auszuschöpfen. Förderstellen erwarten detaillierte Angaben zur geplanten Investition und Nachweise zur langfristigen Stromersparnis. Ergänzend zu Zuschüssen stehen in vielen Fällen auch zinsgünstige Kredite oder steuerliche Sonderabschreibungen zur Verfügung, sodass ein Umstieg auf moderne LED-Lichttechnik sowohl durch sofortige Liquiditätshilfen als auch auf lange Sicht durch niedrigere Betriebskosten honoriert wird.

| Förderprogramm | Förderhöhe | Förderbedingungen | Laufzeit / Fristen | Zielgruppe | Besondere Hinweise |

|---|---|---|---|---|---|

| BLE-Investitionsförderung Gartenbau | Bis zu 30 % der Nettokosten | Investition in energieeffiziente LED-Anlagen im Gartenbau; Neuinvestition oder Modernisierung | Laufzeit bis 31.12.2025 | Gewerbliche Gartenbaubetriebe | Antrag vor Investitionsbeginn stellen; Nachweise über Energieeinsparungen erforderlich |

| KfW-Umweltprogramm | Zinsgünstige Kredite bis 100 % | Finanzierung energieeffizienter Technik, darunter LED-Pflanzenbeleuchtung; Bonitätsabhängig | Laufzeit Kredite bis zu 10 Jahren | Gewerbliche Betriebe | Kombination mit Zuschüssen möglich; Tilgungsfreie Anlaufjahre können beantragt werden |

| BAFA Energieeffizienzförderung | Zuschüsse bis 40 % | Investition in energiesparende Beleuchtungssysteme, einschließlich LED-Technik im Pflanzenanbau | Anträge laufend möglich | Kleine und mittlere Unternehmen | Förderfähig sind nur Neuanlagen oder umfassende Modernisierungen; Energieberater verpflichtend |

| Landesförderprogramme (z. B. NRW, Bayern) | Variabel, teils 20–50 % | Förderung von Investitionen in energieeffiziente Technologien, regional unterschiedlich | Je nach Bundesland, meist befristet | Regionale Gartenbaubetriebe | Prüfung regionaler Programme lohnt sich; teils kombinierbar mit Bundesförderungen |

| Steuerliche Sonderabschreibung (§7g EStG) | Bis zu 20 % sofort abschreibbar | Investitionen in abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter bis 800.000 EUR jährlich; LED-Anlagen einschl. | Dauerhaft gültig | Gewerbliche Unternehmen | Ermöglicht schnelle Abschreibung der Investitionskosten; unabhängig von Förderprogrammen nutzbar |

| EU-Programme für nachhaltige Landwirtschaft | Unterschiedlich je Maßnahme | Förderung energieeffizienter und nachhaltiger Technologien im Pflanzenbau über ländliche Entwicklung | Mehrjährige Programme (z. B. ELER) | Landwirtschaftliche Betriebe | Antragstellung über Landesbehörden; langfristige Förderzeiträume und begleitende Beratung notwendig |

Praktische Einsatzbereiche: Auswahl der richtigen Lampe für verschiedene Wachstumsstadien

Die Entscheidung für LED vs NDL richtet sich konsequent nach dem jeweiligen Wachstumsstadium der Pflanze. Im Abschnitt der Keimung profitieren Samen von einem gezielten Lichtangebot mit blauen Wellenlängen (450–480 nm) und niedrigen PAR-Werten (Photosynthetically Active Radiation, messbarer Bereich für pflanzenverwertbares Licht, 50–150 µmol/m²s). LED-Technologie mit separat steuerbaren Blaulichtdioden schafft hier ein präzises Ausleuchtungsprofil und fördert robuste, gedrungene Keimlinge. NDL-Lampen liefern in dieser Phase vornehm warmeres Licht, das weniger gezielt auf diese Ansprüche eingeht.

Beginnend mit der Vegetationsphase steigen der Lichtbedarf und die Bedeutung der Spektralqualität. Typische Werte zwischen 200 und 400 µmol/m²s mit einem Verhältnis von blauem zu rotem Licht (kein Bereich dominiert) sind zielführend. LED-Leuchten erlauben durch Kanalschaltung eine exakte Justierung – eine Kombination, die dichte Blätter, kurze Internodien und ausgeglichene Wuchsleistung liefert. NDL-Modelle unterstützen intensive Massenproduktion und eine hohe Grundhelligkeit, ohne ein variables Farbspektrum.

In der Blütephase sind Intensitäten von 400–800 µmol/m²s und ein besonders hoher Rotlichtanteil (600–700 nm) ausschlaggebend. Hier nutzen Natriumdampf-Hochdrucklampen ihre Stärke durch einen Output, der zu über 60 % im roten Spektralbereich liegt. Ihre Leistung bringt eine sehr intensive Ausleuchtung, ist jedoch weniger energieeffizient. Moderne LED-Anlagen ermöglichen gezielt die Aktivierung spezieller Rot-Kanäle und Bloom-Module: Blütenbildung wird so gesteuert und kann durch präzises Lichtmanagement mit klarem Wechsel zwischen Lichtphasen erfolgen. Zusätzlicher Vorteil: LED-Systeme surren ohne Nachleuchtzeit und lassen sich minutengenau auf individuelle Zyklen einstellen.

Spezifische Lichtanforderungen in Keimung, Vegetations- und Blütephase

- Keimung: Niedrige Lichtintensität im Bereich von 50–150 µmol/m²s mit einem hohen Anteil an blauem Licht (450–480 nm) fördert kompakte, kräftige Keimlinge und regt die frühe Photosynthese sowie Chlorophyllbildung an.

- Vegetation: Hohe Lichtintensität von 200–400 µmol/m²s mit einem ausgewogenen Spektrum aus Blau- und Rotanteilen unterstützt die dichte Laubbildung, kräftige Sprossentwicklung und kurze Internodien für eine stabile Pflanzenstruktur.

- Blüte: Starke Beleuchtung mit 400–800 µmol/m²s und einem dominanten Rotlichtanteil (600–700 nm) fördert die Blütenbildung, Fruchtentwicklung und verlängerte Belichtungszeiten erhöhen die Ertragsqualität.

- Lichtdauer: In der Keimung sind kürzere Belichtungszeiten ausreichend, während in Vegetations- und Blütephase längere Photoperioden von 16 bis 18 Stunden den Pflanzenstoffwechsel optimal unterstützen.

- Spektrale Feinabstimmung: Moderne LED-Systeme ermöglichen eine präzise Steuerung einzelner Wellenlängenkanäle und somit eine zielgerichtete Anpassung an die jeweiligen Entwicklungsphasen ohne unnötigen Energieverlust.

- Wärmemanagement: Gerade in der Keimphase verhindert eine moderate Lichtintensität zusammen mit kühleren LED-Lampen Stress durch Überhitzung, während in der Blütephase auch höhere Wärmeabgabe von NDL die Stoffwechselprozesse ankurbelt.

- Blend- und Schattenvermeidung: Während der Keimung ist eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung entscheidend, um Schattenstellen zu vermeiden, die zu ungleichmäßigem Wachstum führen können; dies gilt insbesondere für die Vegetationsphase mit dichterem Blattwerk.

- Anpassung der Lichtqualität: Blaue Wellenlängen fördern vegetatives Wachstum und Wurzelentwicklung, während Rotspektren die Blühinduktion und Reifung steuern, wodurch die Phasenlichter bedarfsgerecht eingestellt werden sollten.

- Photomorphogenetische Effekte: Neben der Photosynthese beeinflusst das Lichtspektrum auch hormonelle Prozesse, beispielsweise steuert blaues Licht die Kompaktheit der Pflanzen, während rotes Licht Blütenbildungs- und Stellungsprozesse reguliert.

- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit: Durch abgestimmte Lichtintensitäten und Spektren je Phase kann der Energieeinsatz optimiert und gleichzeitig die Pflanzenleistung maximiert werden, was zur Kostensenkung und nachhaltiger Produktion beiträgt.

Je nach Wachstumsphase verschieben sich die Anforderungen an das Licht deutlich. Blaue Lichtanteile und niedrige Intensität regen zu gedrungenem Keimlingwachstum an und fördern Photosynthese und Chlorophyllbildung. In der Vegetationsphase sorgt eine höhere Intensität und ein breites Spektrum für kräftiges Blatt- und Sprosswachstum. Für die Blüte ist die starke Rotlicht-Komponente elementar, sie stimuliert Blüten- und Fruchtansatz. Die detaillierten Lichtwerte und Spektralanforderungen wurden im vorherigen Abschnitt beschrieben und dienen in der täglichen Praxis als präzise Orientierung.

Vorteile und Einsatz von Kombinationen aus LED- und Natriumdampflampen

Kombinierte Systeme aus LED und NDL bringen technische Synergieeffekte auf professionellen Anbauflächen. Ein typisches Setup sieht die Platzierung einer NDL-Lampe mittig im Bestand (beispielsweise 400–600W) vor, während umlaufende LED-Leisten mit flexibel wählbarem Blau- und Zusatzspektrum Schattenbereiche ausleuchten. Dadurch werden einerseits die Vorteile des Intensitätspeaks und Rotspektrums der NDL, andererseits die spektrale Steuerbarkeit und Wärmeeffizienz der LED optimal genutzt.

Die punktgenaue LED-Steuerung sorgt etwa im oberen Bereich für Blaulichtstimulation kompakter Jungpflanzen, während im Zentrum Rotlicht der NDL Blüten- und Fruchtentwicklung maximal anregt. In intensiv genutzten Produktionsumgebungen (wie im Gemüsebau oder Kräuteranbau) lässt sich so eine flächendeckend hohe Lichtqualität herstellen – bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs, da LEDs mit niedrigem Energiebedarf arbeiten und nur bei Bedarf aktiviert werden.

Geschlossene Produktionsräume, die eine gleichmäßig temperierte und trockene Umgebung erfordern, profitieren besonders von der reduzierten Abwärme der LEDs. Temperaturspitzen durch NDLs werden gezielt entschärft. So lassen sich konstante Klima- und Feuchtigkeitswerte aufrechterhalten und der Schädlings- oder Pilzdruck durch weniger Feuchtigkeit minimieren. Typische Einstellungen im modularen Mix reichen von 50W-LED-Zusatzlicht in seitlichen Zonen bis hin zu vollwertigen 600W-NDL-Systemen im Zentrum – ein praxisnahes Resultat: nahezu schattenfreie, homogene Bestände bei effizientem Ressourceneinsatz.

Optimale Montagehöhe und Abstand für unterschiedliche Wachstumsstadien

| Wachstumsphase | Pflanzenart / Kultur | Lampentyp | Empfohlene Montagehöhe (cm) | Optimaler Lampenabstand (cm) | Zieltemperatur Blattoberfläche (°C) | Bemerkungen zur Lichtqualität und Praxis |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Keimung | Samen, Jungpflanzen | LED | 35–45 | 35–45 | Unter 28 | Niedrige PAR-Werte (50–150 µmol/m²s), Blaulicht-Fokus für kompaktes Wachstum, geringe Wärmeentwicklung verhindert Austrocknung |

| Keimung | Samen, Jungpflanzen | NDL | Mind. 60 | Mind. 60 | Unter 28 | Wärmeabgabe erfordert größeren Abstand, Lichtspektrum weniger spezialisiert, dennoch ausreichend Grundbeleuchtung |

| Vegetation | Blattgemüse, Kräuter | LED | 25–35 | 25–35 | Max. 30 | Ausgewogenes Spektrum mit Blau-Rot-Mischung (200–400 µmol/m²s), fördert breitblättrigen, kräftigen Wuchs |

| Vegetation | Blattgemüse, Kräuter | NDL | 45–55 | 45–55 | Max. 30 | Hohe Grundhelligkeit, intensives Licht, jedoch weniger spektral flexibel – ideal für großflächige Massenproduktion |

| Blüte | Blühpflanzen, Obst | LED | 25–30 | 25–30 | Max. 30 | Spezielles Rotlichtmodul (600–700 nm), hohe Intensität (400–800 µmol/m²s), präzise Steuerung der Blüteentwicklung möglich |

| Blüte | Blühpflanzen, Obst | NDL | 45–60 | 45–60 | Max. 30 | Starkes Rotspektrum (>60 %), intensives Licht, höhere Wärmeentwicklung erfordert Abstand, effiziente Blütenanregung |

| Allgemein | Klein- bis Großpflanzen | LED/NDL Kombination | 30–50 (LED), 50–60 (NDL) | Variabel, je nach Overlap 10–15 % | Max. 30 | Kombination nutzt Vorteile beider Technologien, sorgt für homogene Lichtverteilung und Temperaturkontrolle, Schattenzonen werden minimiert |

| Anzucht mehrstöckig | Jungpflanzen | LED Panels | 30–40 | 25–35 | Unter 28 | Modular schaltbare Kanäle erlauben Anpassung an verschiedene Phasen, optimale Versorgung jeder Schichtebene |

| Schattenzonen-Reduktion | alle Kulturen | LED Zusatzlicht | 20–30 | abhängig von Basissystem | Max. 30 | Überlappende Lichtfelder verhindern dunkle Spots, gezielte Blastimulierung in Randbereichen |