Pflanzenlampe einrichten: Grundlagen für optimale Beleuchtung und Anbringung

Optimaler Standort je nach Pflanzenart und Lichtbedarf bestimmen

Um die Pflanzenlampe einrichten erfolgreich und pflanzengerecht umzusetzen, lohnt sich ein genauer Blick auf die natürlichen Präferenzen verschiedener Zimmerpflanzen. Je nach Art unterscheiden sich deren Lichtansprüche deutlich: Schattenpflanzen wie bestimmte Farnarten gedeihen bereits bei etwa 500 Lux und reagieren auf zu intensive Einstrahlung oft empfindlich. Klassifizierungen in Schatten-, Halbschatten- und Sonnenpflanzen helfen bei der präzisen Standortbestimmung und erleichtern die Entscheidung, wie die eigene Pflanzenlampe einrichten werden sollte. Beliebte Sukkulenten und Kakteen benötigen Werte von über 10.000 Lux, damit ihr Kompaktwuchs und die Ausbildung kräftiger Blätter überhaupt gewährleistet ist. An einem Westfenster bewegen sich die Lichtverhältnisse typischerweise im Bereich zwischen 300 und 800 Lux. Ein Südfenster mit direkter Sonneneinstrahlung kann sogar eine Lichtintensität bis zu 50.000 Lux erzeugen – ideale Bedingungen, um die Pflanzenlampe einrichten so zu gestalten, dass sie diesen Wert möglichst erreicht oder zumindest ergänzt.

Eine weitere entscheidende Rolle spielt das Kleinklima direkt am Pflanzenstandort. Temperatur– und Luftfeuchtigkeitswerte variieren je nach Exposition und Tag-Nacht-Wechsel spürbar: In Wintergärten und auf Fensterbänken treten häufig Schwankungen zwischen 5 und 10 °C auf. Für Orchideen oder andere Feuchtigkeit liebende Arten können Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 40 und 60 % für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt sorgen. Der Standort muss außerdem gut zugänglich sein, damit Kontrolle auf Schädlinge sowie das Gießen praktikabel bleibt. Die endgültige Position und Ausrichtung, wie sich die Pflanzenlampe einrichten lässt, wird durch das Zusammenspiel aus Lichtverfügbarkeit, Luftzirkulation und Nutzungsgewohnheiten festgelegt.

Sichere Montagearten und Befestigungsmöglichkeiten im Vergleich

Eine fachgerecht geplante Pflanzenlampe einrichten bedeutet auch, sich für die geeignete Montageform zu entscheiden. Deckenmontagen bieten die Möglichkeit, großflächige Leuchtensysteme in rund 50–70 cm Abstand zu installieren, wovon besonders umfangreiche Pflanzengruppen profitieren. Die verwendeten Dübel und Metallhaken tragen hier im Wortsinn das System und müssen dauerhaft stabil bleiben. Gerade wenn regelmäßig Anpassungen an der Pflanzenbeleuchtung nötig werden, hat diese Montageweise ihre Vorteile. Ist die Decke jedoch nicht tragfähig oder stören Regale den direkten Verlauf, kommt eine Wandhalterung ins Spiel. Damit entstehen klar abgegrenzte Lichtinseln, die unabhängig vom übrigen Raum eingerichtet werden können und individuelle Schattenzonen minimieren.

Für kleinere Szenarien und bei ständig verschobenen Pflanzen empfiehlt sich, die Pflanzenlampe einrichten als Tischständermodell auszuführen. Solche Ständer sind meist leicht, verstellbar und bieten durch die unkomplizierte Handhabung enorme Flexibilität. Gerade empfindliche Jungpflanzen oder Ableger profitieren, da sie schnell und gezielt ins Licht gerückt werden. In allen Fällen ist zu beachten, dass die Traglast des Systems und die Qualität des eingesetzten Montagematerials stimmen, damit keine Beschädigungen oder Verletzungen durch herabfallende Lampenelemente entstehen.

| Montageart | Vorteile | Nachteile | Sicherheitsaspekte | Materialbedarf | Werkzeugbedarf | Anwendungsbereiche | Wartungsaufwand |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Deckenmontage | – Gleichmäßige großflächige Ausleuchtung möglich – Freie Stellfläche darunter – Gute Stabilität bei hochwertigem Montagesystem – Optimal für umfangreiche Pflanzengruppen und lange Beleuchtungszeiten |

– Deckenbeschaffenheit muss tragfähig sein – Montage kann aufwändig sein – Eingeschränkte Flexibilität bei Positionsänderungen – Höheres Risiko bei unsachgemäßer Befestigung |

– Sicherer Halt durch belastbare Dübel und Metallhaken erforderlich – Belastungsgrenzen beachten – Gefahr durch herabfallende Teile bei mangelhafter Montage – Kein Kabel frei hängend |

Dübel, Metallhaken, Deckenhaken, eventuell Montagewinkel | Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage | Einsatz bei umfangreichen Pflanzflächen, Wintergärten, größeren Pflanzeninseln | Gering, regelmäßige Kontrolle der Befestigung empfohlen |

| Wandhalterung | – Flexiblere Positionierung als Deckenmontage – Eher einfachere Montage als Deckenbefestigung – Klare Abgrenzung individueller Lichtzonen möglich – Eignet sich für kleinere bis mittelgroße Pflanzgruppen |

– Begrenzte Ausleuchtungsfläche im Vergleich zur Deckenmontage – Wand muss tragfähig sein – Kann Platz an der Wand blockieren – Schattenbildung bei ungünstiger Ausrichtung möglich |

– Sichere Befestigung mit passenden Dübeln und Schrauben notwendig – Gefahr durch lose Halterungen – Kabel müssen gegen Beschädigung geschützt werden |

Schrauben, Dübel, Wandhalterungen, ggf. Montagewinkel | Bohrmaschine, Schraubendreher | Ideal für gezielte Beleuchtung kleiner Pflanzensammlungen, Pflanzenregale, Balkone mit begrenztem Platzangebot | Wartung abhängig von Nutzung; Halterung und Kabel müssen geprüft werden |

| Tischständer | – Maximale Flexibilität bei Standort- und Höhenveränderungen – Keine feste Installation nötig – Ideal für mobile oder wechselnde Pflanzensets – Leichtgewichtige Konstruktionen erleichtern Handhabung |

– Begrenzte Leuchtfläche, oft geringere Stabilität – Risiko des Umkippens bei instabilen Aufstellern – Sichtbare Kabel können stören – Nicht geeignet für sehr große oder schwere Lampen |

– Standfestigkeit gewährleisten, um Umfall- und Verletzungsgefahr zu minimieren – Kabelmanagement für Stolpergefahr beachten – Keine unsachgemäßen provisorischen Befestigungen verwenden |

Ständer, Lampenfassung, ggf. Klemmhalterung | Schraubendreher (je nach Modell), eventuell Zange | Perfekt für kleine bis mittelgroße Pflanzen, Ableger, Jungpflanzen, temporäre Beleuchtungsbedarfe | Gering, Geräte und Ständer regelmäßig auf Stabilität prüfen |

Wichtige Regeln für Sicherheit und Stromversorgung beim Aufbau

Wer eine Pflanzenlampe einrichten will, muss den Themen Sicherheit und Stromversorgung besondere Aufmerksamkeit widmen. Eine moderne Pflanzenleuchte sollte ausschließlich an Steckdosen mit VDE oder GS Zeichen betrieben werden, um geprüfte technische Standards einzuhalten. Zusätzlich schützt ein FI-Schutzschalter mit Fehlerstromauslösung zuverlässig vor Risiken durch unsachgemäße Installationen und minimiert das Brand- und Stromschlagrisiko. Bei der Konzeption empfiehlt sich, auf einem eigenen Stromkreis mit separater Sicherung zu arbeiten – so werden andere Geräte nicht in Mitleidenschaft gezogen, wenn am Leuchtensystem ein Defekt auftritt.

Die fachgerechte Erdung sämtlicher Metallteile ist in Feuchtbereichen Pflicht: Ohne Potentialausgleich entstehen ansonsten gefährliche Spannungsdifferenzen, die insbesondere beim Kontakt mit Wasser zum Problem werden können. Durch den Einsatz von Überspannungsschutz – etwa in Form spezieller Steckdosenleisten – bleibt die empfindliche Technik auch bei Blitzeinschlägen vor Schäden bewahrt. Achtsamkeit bei der Kabelführung ist unerlässlich, da gequetschte oder beschädigte Leitungen ein Brandrisiko darstellen und sich auf die Lebensdauer der Lampen negativ auswirken. Grundsätzlich sollte jede Installation ausschließlich mit zertifizierten Komponenten und ohne improvisierte Stecker oder Billig-Netzteile erfolgen – dadurch läuft die Anlagenbetreibung über Jahre hinweg störungsfrei.

Lichtintensität messen und kontrollieren – Methoden und Geräte

Die langfristig erfolgreiche Pflanzenlampe einrichten hängt davon ab, wie exakt die Lichtverhältnisse am Zielort überwacht und eingestellt werden. Die Messung der aktuellen Lichtintensität erfolgt mit spezifischen Geräten wie einem Luxmeter, das sich optimal eignet, um das verfügbare Helligkeitsniveau in Lux zu bestimmen, vor allem bei der Aufzucht von Zierpflanzen oder der Anpassung an verschiedene Innenräume. Luxmeter messen einen Bereich von 1 bis 200.000 Lux, geben schnellen Aufschluss über Engpässe und ermöglichen die direkte Kontrolle auf Blatthöhe – das Resultat ist eine punktgenaue Anpassung der künstlichen Beleuchtung.

Bei lichtintensiven Kulturen und anspruchsvollen Settings liefert das PAR-Messgerät exakte Werte zur photosynthetisch aktiven Strahlung im Bereich von 400 bis 700 nm. Die Einheit µmol/m²/s gibt dabei die für Pflanzen tatsächlich nutzbare Lichtmenge wieder und ist insbesondere für professionelle Zuchtbetriebe sowie spezialisierte Hobbyisten unverzichtbar. Während Luxmeter sich am menschlichen Seheindruck orientieren und gerade Rot- sowie Fernrotanteile weniger erfassen, beseitigen PAR-Messer diese Lücke und ermöglichen die optimale Feinabstimmung bei stark lichtabhängigen Arten. Durch die regelmäßige Kontrolle dieser Bezugswerte bleiben Mangelerscheinungen wie Kümmerwuchs oder Stresssymptome ausgeschlossen, und das Pflanzenlampe einrichten wird auf eine belastbare technische Grundlage gestellt.

- Luxmeter messen die Beleuchtungsstärke in Lux, orientieren sich am menschlichen Helligkeitsempfinden und sind ideal für die grobe Kontrolle der Lichtverhältnisse bei Zierpflanzen und allgemeinen Innenraumbeleuchtungen.

- PAR-Messer erfassen die photosynthetisch aktive Strahlung im Wellenlängenbereich von 400 bis 700 nm und geben Werte in µmol/m²/s aus, was die für die Photosynthese nutzbare Lichtmenge präzise widerspiegelt – besonders wichtig für lichtintensive Pflanzen und professionelle Kulturen.

- Spektralmessgeräte analysieren das vollständige Lichtspektrum inklusive Blau-, Rot- und Fernrotanteil, bieten tiefgehende Einblicke in die Lichtqualität und ermöglichen eine präzise Anpassung der Pflanzenlampe an spezifische Entwicklungsphasen.

- Handheld-Geräte sind mobil, einfach zu bedienen und eignen sich hervorragend für schnelle Messungen an unterschiedlichen Pflanzenstandorten ohne aufwändige Aufbauten.

- Stationäre Messsensoren ermöglichen die kontinuierliche Überwachung der Beleuchtung über längere Zeiträume, liefern wertvolle Daten zur Tageslichtintegration und unterstützen automatisierte Steuerungen der Pflanzenlampen.

- Genauigkeitsunterschiede bestehen insbesondere zwischen einfachen Luxmetern, die keine spektrale Auflösung besitzen, und spezialisierten PAR- oder Spektralmessgeräten, die exakte und pflanzenrelevante Lichtdaten erfassen.

- Kalibrierung und Wartung sind bei allen Messgeräten unerlässlich, um zuverlässige Ergebnisse sicherzustellen und Fehlanpassungen bei der Pflanzenbeleuchtung zu vermeiden.

- Einsatzbereiche differenzieren sich je nach Messgerät: Luxmeter sind praxistauglich für Hobbyzüchter und Aufstellungschecks, während PAR-Messer und Spektralmessgeräte unverzichtbar für professionelle Kulturen und wissenschaftliche Anwendungen sind.

- Kosten-Nutzen-Aspekt gilt es zu beachten: Hochwertige PAR- oder Spektralmessgeräte sind deutlich teurer aber liefern präzise Messwerte, die sich durch besseres Pflanzenwachstum und weniger Ausfälle amortisieren.

- Umgebungsfaktoren wie Reflektionen oder Schattenwurf sollten bei der Messung bedacht werden, da sie das Messergebnis verfälschen können und somit die korrekte Einstellung der Beleuchtungsstärke erschweren.

Geeignete Pflanzenlampenarten und Lichtfarben für verschiedene Pflanzentypen

LED, Leuchtstoff und Halogen: Welche Lampe für welchen Pflanzenbedarf?

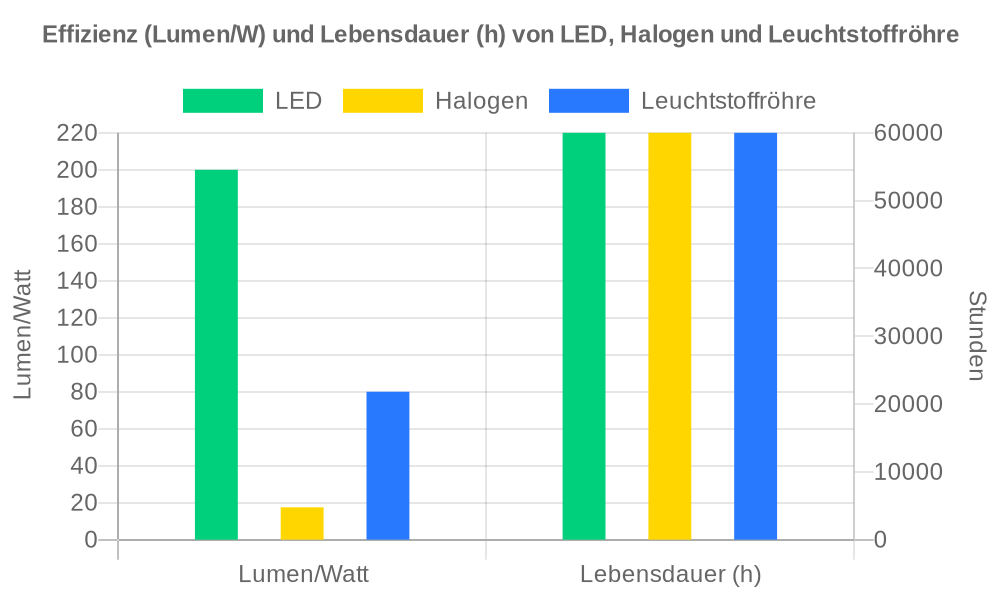

LED-Lampen, Leuchtstoffröhren und Halogenlampen bedienen im Bereich Pflanzenlampe einrichten sehr verschiedene Anforderungen an Pflanzenarten. LED-Lampen zeichnen sich durch eine hohe Lichteffizienz von 120 bis 180 Lumen pro Watt aus und lassen sich hinsichtlich des Lichtspektrums präzise anpassen. Insbesondere für anspruchsvolle Kulturpflanzen und flächige Beleuchtungen bieten moderne LED-Module mit steuerbaren Farbkanälen die beste Steuerbarkeit. Leuchtstoffröhren mit 50 bis 100 Lumen pro Watt sind bewährt für die Grundversorgung von Blattpflanzen und Sämlingen. Sie liefern breitbandiges Licht und lassen sich unkompliziert installierten. Halogenlampen erreichen eine Lichtausbeute von lediglich 12 bis 24 Lumen pro Watt. Aufgrund ihrer starken Wärmeabgabe eignen sie sich höchstens für exotische Pflanzen aus sehr warmen Regionen, verursachen in Innenräumen jedoch häufig Temperaturspitzen, die Substrate austrocknen lassen.

LEDs geben nur minimale Abwärme an die Pflanzen ab, da die Wärme nach oben abgeleitet wird. Halogenleuchten dagegen können Oberflächentemperaturen von über 200° Celsius erreichen, was speziell auf engem Raum schnell problematisch wird. In der langfristigen Betrachtung überzeugen LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, verglichen mit rund 10.000 Betriebsstunden bei Leuchtstoffröhren und kaum 2.000 Stunden bei Halogenlampen. Die Wahl wird so nicht nur zur Frage des richtigen Lichts, sondern auch zur Investition in Energieeffizienz und Lebensdauer. Die gezielte Auswahl der Photonenflussdichte (µmol/m²/s) und des Abstrahlwinkels sollte präzise auf die jeweilige Anwendung – Blatt-, Blüten- oder Wurzelnutzung – abgestimmt werden. Zum Beispiel unterstützen Leuchtstoffröhren die gleichmäßige Entwicklung von Blattmasse, während starkleistungsfähige LED-Modelle für Fruchtansätze und schnelle Wachstumszyklen geeigneter sind.

| Merkmal | LED-Lampen | Leuchtstoffröhren | Halogenlampen |

|---|---|---|---|

| Lichtintensität | 120–180 Lumen/Watt, präzise steuerbar, hohe Photosyntheseeffizienz (µmol/m²/s flexibel einstellbar) | 50–100 Lumen/Watt, breitbandiges Vollspektrum, gleichmäßige Ausleuchtung von Blättern und Sämlingen | 12–24 Lumen/Watt, intensive punktuelle Lichtquelle mit hoher Strahlungswärme |

| Energieverbrauch | Sehr niedrig dank hoher Effizienz; spart Stromkosten langfristig | Moderat, geringer als Halogen, aber deutlich höher als LED | Hoher Verbrauch durch eingebaute Heizwendel, ineffizient im Verhältnis zur Lichtausbeute |

| Wärmeentwicklung | Minimal; Wärme wird schadfrei nach oben abgeführt, kein Hitzestress für Pflanzen | Gering bis mäßig; erzeugt Wärme, aber gut handhabbar bei Abstand zur Pflanze | Sehr hoch, Oberflächentemperaturen über 200 °C möglich, Risiko von Substrattaustrocknung und Verbrennungen |

| Lebensdauer | Sehr lang – bis zu 50.000 Betriebsstunden, langlebige Technologie reduziert Wartungsaufwand | Mittel – ca. 10.000 Stunden, regelmäßiger Austausch notwendig | Kurz – ca. 2.000 Stunden, häufiger Austausch erforderlich und damit oft höhere Folgekosten |

| Anschaffungskosten | Anfangsinvestition meist höher, amortisiert durch Energie- und Wartungseinsparungen | Niedrig bis moderat, preisgünstig in der Anschaffung und Ersatzteilverfügbarkeit | Geringe Anschaffungskosten, aber hohe Folgekosten durch Kurzlebigkeit und Energieverbrauch |

| Spektrale Flexibilität | Hochgradig anpassbar mit steuerbaren Farbkanälen (Blau, Rot, Weiß, UV) | Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten, vordefiniertes Lichtspektrum, oft Tageslichtqualität | Kaum steuerbar, meist warmweiß, stark eingeschränkt für spezielle Pflanzenspektren |

| Einsatzgebiet | Ideal für maßgeschneiderte Pflanzenbeleuchtung, Flächen- und Wachstumslampen, Steuerung zw. Wachstumsphasen möglich | Bewährt für Grundbeleuchtung von Blatt- und Jungpflanzen, stabil und zuverlässig | Nur für wärmebedürftige Exoten sinnvoll; ungeeignet bei enger Pflanzenanordnung oder Temperaturempfindlichkeit |

| Temperaturmanagement | Allgemein gering, Lüftung und Kühlkörper ausreichend, keine Gefährdung der Pflanzen | Mäßig; bei direktem Kontakt zu Pflanzen Abstand einhalten, da Wärmeeinfluss spürbar ist | Intensiv, erfordert große Abstände und Vorsicht bei der Integration in kleine Anbausysteme |

| Lichtabstrahlwinkel | Variabel programmierbar von breit bis fokussiert, zielgerichtete Beleuchtung je Pflanze | Meist breit abstrahlend, gut für gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen | Engstrahlend und punktuell; ungleichmäßige Lichtverteilung ohne Reflektoren |

| Umweltaspekte | Energiesparend, geringe Wärmeabgabe, enthält keine Schadstoffe, nachhaltige Option | Enthält geringe Mengen Quecksilber, muss fachgerecht entsorgt werden | Hoher Energieverbrauch, hoher Wärmeverlust, Umweltbelastung durch Kurzlebigkeit und Elektroschrott |

| Weitere Besonderheiten | Schnelle Einschaltdauer, keine Aufwärmzeit, kombinierbar mit Smart-Steuerungen und Zeitschaltungen | Sofortige Helligkeit, kostengünstig, geeignet für einfache Anlagen ohne spezielle Steuerung | Schnelle Wärmeentwicklung, kann Lichttemperatur verändern, aber kaum für zielgerichtete Pflanzenförderung nutzbar |

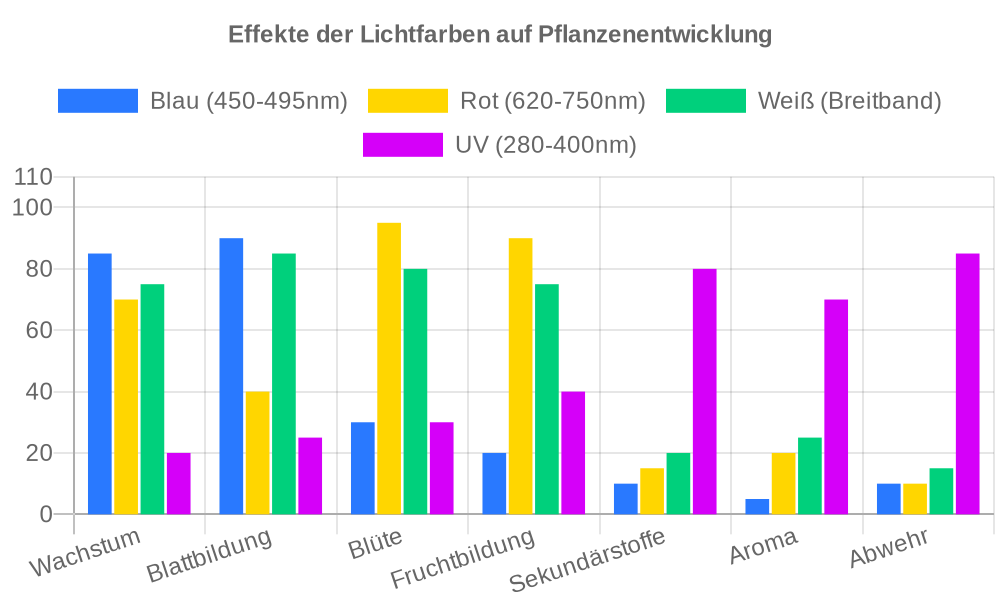

Wie unterschiedliche Lichtfarben Wachstum und Entwicklung beeinflussen

Das Spektrum der eingesetzten Lichtfarben steuert grundlegende physiologische Prozesse bei Pflanzen. Blaues Licht im Bereich von 450–495 nm triggert als Signal Farb- und Blattbildung, fördert kompakte Formen und hält Pflanzen gedrungen. In der Anfangsphase dominiert die Photosyntheseleistung und sorgt dafür, dass die Keimblätter kräftig und widerstandsfähig werden. Rotes Licht (620–750 nm) sorgt für stimuliertes Längenwachstum, steuert die Blüh- und Fruchtbildung und aktiviert den Übergang von vegetativer zu generativer Entwicklung. Die gezielte Kombination beider Lichttypen ermöglicht durchgängig robuste Pflanzen mit ausgeprägten Sprossen und Blüten. Weißes Licht sorgt mit seinem Mix aus sämtlichen aktiv relevanten Spektralbereichen für eine harmonische Entwicklung über sämtliche Wachstumsstufen hinweg.

UV-Licht (280–400 nm) fördert besonders die Bildung von Sekundärstoffen, steigert die Konzentration von Aromastoffen und aktiviert Abwehrmechanismen gegen Schädlinge. Selbst geringe UV-Anteile von 2–3 % tragen messbar zur Ausfärbung und zum Aroma von Kräutern sowie manchen Blühpflanzen bei. Entscheidend ist, dass die Lichtfarben durch gezielt steuerbare Module regelmäßig angepasst werden, um immer genau das physiologische Signal zu liefern, das für den gegebenen Entwicklungsschritt benötigt wird. Die Einstellung der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) und die Portionierung der Spektralverteilung fördern so jederzeit vitale und anpassungsfähige Pflanzen – von der Aussaat bis zur Fruchtbildung.

Optimale Lampenauswahl für Blatt-, Blüten- und Wurzelpflanzen

Für Blattpflanzen werden vor allem Lampen mit hohem Blaulichtanteil benötigt, zum Beispiel energieeffiziente LEDs oder Leuchtstoffröhren in Tageslichtqualität. Dieses Lichtspektrum stimuliert die Chlorophyllbildung und sorgt für sattgrüne, kompakte Blätter. Stecklinge und empfindliche Zimmerpflanzen profitieren ebenfalls von dieser Ausleuchtung, da sie ein flaches Höhenwachstum und dichte Blattpolster begünstigt.

Blühpflanzen wie Orchideen, Geranien oder Hibiskus benötigen ein Lichtspektrum mit verstärktem Rotanteil. Die Anwendung von LEDs oder gesonderten Blühleuchten erhöht gezielt die Blütenmenge und beschleunigt den Übergang in die Fruchtreife. Der Rotlichtanteil fördert neben der Blütenbildung zudem die Farbintensität und unterstützt die hormonelle Steuerung für gleichmäßige Knospenentwicklung.

Wurzelpflanzen, also beispielsweise Rettich, Möhren oder Knollensellerie, benötigen überwiegend neutrales Weißlicht kombiniert mit sparsamen Mengen an Blaulicht und minimalem Rotlicht. Der Fokus auf ein balanciertes Lichtspektrum verhindert Fehlbildungen, steigert das Wurzelwachstum und begünstigt die Entwicklung von kräftigen Speicherorganen. Für Pflanzengruppen mit stärkerem Nährstoffbedarf, etwa große Knollenbildner, wird eine Lichtintensität zwischen 200 und 350 µmol/m²/s empfohlen, während genügsamere Blattsorten meist schon mit etwa 100 µmol/m²/s auskommen.

Die Auswahl der Lampentypen und Lichtfarben sollte sich also stets nach dem spezifischen Stoffwechselprofil und den physiologischen Wachstumszielen der jeweiligen Pflanzenart richten.

- LED-Lampen mit hohem Blaulichtanteil fördern die Chlorophyllproduktion und das kompakte Blattwachstum bei Blattpflanzen, indem sie das Photosynthesevermögen steigern und gesunde, dichte Blätter ausbilden.

- Leuchtstoffröhren in Tageslichtqualität eignen sich ideal für Blattpflanzen und Jungpflanzen, da sie ein breites, ausgewogenes Spektrum liefern, das die Zellteilung unterstützt und für gleichmäßige Blattentwicklung sorgt.

- LEDs mit erhöhtem Rotlichtanteil beschleunigen die Blüten- und Fruchtbildung bei Blühpflanzen wie Orchideen oder Geranien, da rotes Licht den Übergang zur generativen Phase vorantreibt und die Blütenanatomie positiv beeinflusst.

- Spezielle Blühleuchten mit abgestimmtem Rot- und Fernrotanteil fördern die Hormonsteuerung für eine gleichmäßige Knospenentwicklung und intensivieren die Blütenfarben durch optimale Lichtsteuerung in kritischen Wachstumsphasen.

- Neutrales Weißlicht kombiniert mit ergänzendem Blau- und Rotlicht unterstützt das Wurzelwachstum bei Wurzelpflanzen, indem es ein natürliches Lichtspektrum bereitstellt, das die Differenzierung der Speicherorgane fördert und Fehlbildungen vermeidet.

- LED-Module mit steuerbaren Farbkanälen ermöglichen die Bedarfsorientierte Anpassung der Spektralzusammensetzung, sodass für Blatt-, Blüten- und Wurzelpflanzen exakt die physiologisch wirksamen Wellenlängen gezielt eingesetzt werden können.

- Energieeffiziente LED-Systeme mit niedrigem Wärmeabgabewert verhindern eine Austrocknung des Substrats und reduzieren Hitzestress, was besonders bei empfindlichen Pflanzentypen wie Blattpflanzen und Keimlingen wichtig ist.

- Halogenlampen sind nur für wärmeliebende, exotische Pflanzen geeignet, da ihre hohe Wärmeentwicklung das Wachstum fördern kann, aber durch Überhitzung und hohe Betriebskosten im Innenbereich meist ungeeignet ist.

- Leuchtstoffröhren mit hohem Blaulichtanteil fördern die erste Blattentwicklung und verbessern die Stabilität junger Pflanzen durch eine gleichmäßige Lichtverteilung, ideal für Stecklinge und Jungpflanzen.

- Ein höherer Physiologischer Lichtfluss (µmol/m²/s) ist für wurzelbildende Pflanzen notwendig, um deren Entwicklung zu fördern, insbesondere bei Knollenbildnern, die eine Lichtintensität zwischen 200 und 350 µmol/m²/s benötigen.

- Der abgestimmte Einsatz von UV-Anteilen bei Blühpflanzen erhöht die Bildung sekundärer Pflanzenstoffe, was die Abwehrkräfte stärkt und die Aroma- sowie Farbausprägung der Blüten steigert, ohne das Gewebe zu schädigen.

- Integrierte Steuerungssysteme mit Zeitschaltuhren und Lichtsensoren optimieren die Beleuchtung, indem sie die Lampen nur in den Phasen aktivieren, in denen Blatt-, Blüten- und Wurzelpflanzen die entsprechende Lichtfarbe und Intensität benötigen.

Lichtfarben gezielt für Keimung, Wachstum und Blüte anpassen

Jede Wachstumsphase erfordert eine exakt abgestimmte Lichtfarbe. Keimlinge profitieren zu Beginn besonders von einem hohen Blaulichtanteil zwischen 450 nm und 495 nm. Das kräftigt die ersten Austriebe, sichert dichte Zellstrukturen und verhindert übermäßiges Strecken nach oben. Sobald das aktive Wachstum einsetzt, hilft eine abgestufte Mischung aus ungefähr 60 % Blaulicht sowie 40 % Rotlicht (620–750 nm), stabile Blattpaare und kräftige Sprossachsen auszubilden.

In der Phase der Blütenbildung sollte der Rotlichtanteil auf etwa 80 % steigen, wobei Wellenlängen um 660 nm den höchsten Einfluss haben. Diese genaue Lichtsteuerung fördert die Umstrukturierung von vegetativen zu generativen Pflanzenhormonen und leitet die Anlage von Knospen und späteren Fruchtständen ein. Weißlicht bleibt ganzjährig als Basis sinnvoll, um eine natürliche Lichtwirkung und gleichmäßige Energieverteilung zu sichern.

Für bestimmte Kräuter und blühende Spezialkulturen empfiehlt sich ab dem Übergang in die Blühphase die gezielte Zugabe kleinster Mengen UV-Licht (280–400 nm). Schon ein UV-Anteil von 2 % kann dabei das Aroma und die Farbausprägung verstärken, ohne die Gewebe zu schädigen. Die Auswahl und Kombination der Lichtfarben soll in jeder Zyklusphase den Stoffwechsel und Hormonhaushalt der Pflanze bestmöglich anregen und im Ergebnis stabile Ernten, reiche Blüten und kräftiges Wachstum sichern.

Beleuchtungsdauer und Timing: So wird die Wachstumsphase optimal unterstützt

Für kräftige Pflanzenentwicklung ist das präzise Pflanzenlampe einrichten in Bezug auf Beleuchtungsdauer und Lichtsteuerung essenziell. Unterschiedliche Wachstumsphasen benötigen differenzierte Zeiträume für künstliche Lichtzufuhr. Während die Keimphase nachweislich mit zehn bis zwölf Stunden LED-Ausleuchtung pro Tag ein zuverlässiges Wurzelwachstum begünstigt, geht die Jungpflanzenentwicklung in der Vegetationszeit mit 14 bis 16 Stunden tageslichtähnlicher Bestrahlung pro Tag einher. Intensiv betreibt beispielsweise die Tomatenzucht diesen Ansatz durch gezielte Lichtausdehnung in Kombination mit Werten ab 200 µmol/m²/s PPFD (photosynthetisch aktive Strahlung).

Die Verteilung von Licht- und Ruheintervallen entscheidet maßgeblich über Blattmasse und Blütenbildung. Blattbildende Kräuter wie Kresse zeigen bereits bei 16 bis 18 Stunden Tageslicht enorme Zuwächse; dagegen erreichen Schattenpflanzen, darunter Farne und Efeututen, mit acht bis zehn Stunden eine kompakte und gesunde Erscheinung. In lichtarmen Monaten empfiehlt sich zur Kompensation die Verlängerung der Leuchtzeiten oder Erhöhung der Lichtintensität, um sichtbare Mangelsymptome zu verhindern.

In der Indoor-Kultur führt das konsequente Pflanzenlampe einrichten nach botanischem Tagesrhythmus zur maximalen Ausschöpfung der Photosyntheseleistung. Die Steuerung geschieht häufig automatisiert über eine Timer-Steckdose, die passgenau auf Photoperiodismus, also artabhängige Tag-Nacht-Rhythmen, programmiert wird. Messbeispiele zeigen: Die Verlängerung der Lichtphase von 12 auf 16 Stunden erhöht die Biomasse von Salatpflanzen um über 20 %, vorausgesetzt, das Lichtspektrum entspricht den Anforderungen.

Ideale Beleuchtungszeiten für verschiedene Pflanzenarten festlegen

Die jeweiligen Pflanzenarten stellen spezifische Anforderungen an Beleuchtungszeiten und Intensität, weshalb beim Pflanzenlampe einrichten auf differenzierte Lichtrezepte zurückgegriffen werden sollte. Paprikapflanzen, Tomaten und Gurken benötigen für einen erfolgreichen Start im Keimstadium zwischen 12 und 14 Stunden Licht pro Tag mit moderater Intensität von 100–150 µmol/m²/s. In der kräftigen Wachstumsetappe steigen diese Werte auf 16 bis 18 Stunden bei 200–250 µmol/m²/s an. Schnittlauch, Basilikum und andere Küchenkräuter entwickeln eine kompakte Wuchsform bei gleichmäßigen 14–16 Stunden mit leicht reduzierter Leistung bis 150 µmol/m²/s.

Schattenliebende Arten wie Farne und Efeututen zeigen bereits bei acht bis maximal zwölf Stunden Lichtzufuhr optimale Entwicklung, wenn der PPFD-Wert nicht über 100 µmol/m²/s liegt. Sukkulenten, zu denen Kakteen und Echeverien gehören, vertragen hellere und längere Lichtphasen von 12 bis 14 Stunden bei stärkerer Strahlung bis zu 300 µmol/m²/s. Orchideen und Begonien entfalten ihre Blüten bei klar strukturierten Tageszeiten – zwölf Stunden konstantes Licht, gefolgt von zwölf Stunden Dunkelheit, sind zur Blütendinduktion ideal.

Viele blühfreudige Zimmerpflanzen reagieren hochsensibel auf unterbrochene Lichtzyklen. Sobald während der Dunkelphase (beispielsweise nachts zwischen 20 und 8 Uhr) Licht einfällt, unterbleibt die Blütenbildung. Die Einhaltung fester Zeitfenster, umgesetzt über Zeitschaltuhr, garantiert deutlich bessere Resultate. Je nach Standort und Art ist oft eine individuelle Anpassung der Einschaltdauer bis zu einer Stunde sinnvoll, um der natürlichen Tageslänge nachzubilden.

Das gezielte Pflanzenlampe einrichten erfolgt am praktikabelsten, indem morgens, etwa ab sieben Uhr, das Licht zugeschaltet und die Dauer genau nach Pflanzenart gewählt wird. Die optimale künstliche Tageslänge bemisst sich zusätzlich an Standortintensität, Tagesgang und individuellen Wachstumszielen. Geeignete Apps oder Lichtmessgeräte wie Luxmeter unterstützen bei exakter Bestimmung des Start- und Abschaltpunktes und helfen, das Beleuchtungskonzept auf jede Pflanze abzustimmen.

Automatisierte Lichtzyklen zur Förderung gleichmäßigen Wachstums nutzen

Automatische Steuerungseinheiten gewährleisten beim Pflanzenlampe einrichten präzise Einhaltung von Beleuchtungsrhythmen. Mit einem programmierbaren Smart-Timer lässt sich der Tag-Nacht-Wechsel auf 15 Minuten genau steuern, sodass Pflanzen jederzeit verlässlich versorgt werden. Zum Beispiel erhalten Tomaten und Chilis damit 16 Stunden Licht ab 6 Uhr, und die Pflanzenlampe schaltet sich exakt um 22 Uhr ab. Wer auf Digitalisierung setzt, nutzt Smart-Timer mit Wochenprogrammierung und App-Steuerung, um Anpassungen auch aus der Ferne tätigen zu können. Damit bleibt kein Lichtintervall unbeachtet, auch wenn der Alltag mal anders verläuft.

Automatisierte Systeme bieten einen echten Mehrwert: Sie übernehmen täglich wiederkehrende Prozesse und verhindern Auslassungen im Beleuchtungsplan. Gerade empfindliche Pflanzen wie Anthurien profitieren davon, dass Lichtdauer und Dunkelzeiten nie variieren – Ergebnis sind gleichförmiger Wuchs, mehr Blütenansätze und stressarme Entwicklung. Wer Zeit sparen und produktiver arbeiten möchte, greift auf Modellreihen zurück, die vier bis sechs verschiedene Beleuchtungsphasen am Tag einzeln programmieren lassen.

- Präzise Einhaltung von Tagesrhythmen sorgt für eine konstante Photosyntheseleistung und verhindert Stress durch unerwartete Lichtunterbrechungen, was besonders bei photoperiodischen Pflanzen wie Orchideen und Chrysanthemen essenziell ist.

- Zeiteinsparung im Pflanzenmanagement: Automatisch gesteuerte Lichtzyklen reduzieren manuelle Eingriffe und senken das Risiko menschlicher Fehler beim An- oder Ausschalten der Beleuchtung.

- Verbesserte Wachstumsqualität durch konstante Bedingungen: Gleichmäßige Lichtintervalle fördern ein gleichmäßiges Blatt- und Blütenwachstum, was zu gesünderen und ertragreicheren Pflanzen führt.

- Flexibilität durch programmierbare Lichtphasen ermöglicht individuelle Anpassung der Beleuchtungsdauer für unterschiedliche Pflanzenarten und Wachstumsstadien, was die Optimierung der Pflanzenentwicklung unterstützt.

- Energieeffizienz durch präzise Steuerung: Automatisierte Systeme gewährleisten, dass Beleuchtung nur während der notwendigen Phasen aktiv ist und verhindern so unnötigen Stromverbrauch.

- Integration von Dimmfunktionen und sanften Übergängen im Timer-Programm simuliert natürliche Dämmerungsphasen, was die Pflanzenphysiologie stabilisiert und Stresshormone reduziert.

- Vorprogrammierte Lichtpläne für häufig kultivierte Pflanzenarten wie Tomaten (16 Std. Licht/8 Std. Dunkel), Salat (18 Std. Licht/6 Std. Dunkel) oder Orchideen (12 Std. Licht/12 Std. Dunkel) vereinfachen die optimale Einrichtung ohne aufwendige individuelle Planung.

- Wöchentliche und saisonale Anpassungsmöglichkeiten in Smart-Timern erlauben automatische Modifikationen der Beleuchtungszeiten entsprechend Jahreszeit oder Pflanzenbedarf ohne manuellen Aufwand.

- Fernsteuerung und Monitoring über Apps ermöglichen flexibles Eingreifen bei unvorhergesehenen Situationen, wodurch Lichtpläne auch aus der Ferne zuverlässig eingehalten werden.

- Mehrphasige Beleuchtungsprogramme mit mehreren Licht-, Dimm- und Ruheabschnitten pro Tag können gezielt das Öffnungsverhalten von Stomata und die CO₂-Aufnahme verbessern, was Pflanzen besser versorgt und Wachstum optimiert.

- Memory-Funktionen in Zeitschaltuhren garantieren, dass nach Stromausfällen keine Einstellungen verloren gehen, was eine kontinuierliche und stabile Lichtversorgung sichert.

- Einfache Installation und Bedienbarkeit moderner Smart-Timer senken die Einstiegshürde für Hobbygärtner und ermöglichen auch weniger technikaffinen Anwendern eine effektive Pflanzenbeleuchtung.

- Automatisierte Lichtzyklen reduzieren Risiko von Über- und Unterlicht durch fest eingestellte Höchst- und Mindestbeleuchtungszeiten, welche das Risiko von Verbrennungen oder Wachstumsstörungen minimieren.

- Durch den Wegfall manueller Kontrolle werden Stresssituationen für Pflanzen reduziert, da plötzliche Lichtwechsel oder Lichtausfälle konsequent vermieden werden.

- Regelmäßige Beleuchtungsintervalle stärken die innere Uhr der Pflanze (Circadianer Rhythmus) und verbessern dadurch die physiologischen Prozesse wie Photosynthese und Blütenbildung nachhaltig.

Mit der passenden Zeitschaltuhr lassen sich unmittelbar Energieeinsparungen erzielen, da exakt die nachgewiesenen Wachstumswerte eingehalten werden. Modelle mit astronomischer Zeitsteuerung passen Lichtein- und -ausschaltzeiten zudem saisonal an, was besonders beim Indoor-Gartenbau nützlich ist. Der Wechsel von 18/6 Stunden Licht/Dunkel bei Schnittsalaten, 16/8 bei Paprika sowie 12/12 bei lichtkritischen Blühpflanzen lässt sich ohne Umstände im Timer vorgeben – präzise und wiederholbar. Ein Beispiel für die praktische Umsetzung: Steckdosentimer mit Memory-Funktion für mehr als sieben unterschiedliche Programme, ergänzt um Dimmfunktion für sanfte Übergänge am Tagesrand.

Auswirkungen von zu kurzen oder langen Lichtphasen auf die Pflanzen

Unpassende Lichtintervalle beim Pflanzenlampe einrichten verursachen bei Gewächsen Entwicklungsstörungen, die unmittelbar an Blattstruktur und Wuchsleistung sichtbar werden. Reduzierte Beleuchtungszeiten – unter acht Stunden am Tag – führen zu Schwächungen: verkümmerte Triebe, stark gestauchte Internodien sowie ausgedünntes Blattwerk bei Gemüse- und Zierpflanzen sind typische Merkmale. Tomaten zeigen verspätete Fruchtbildung, Kräuter verlieren an Aroma, und Blattverfärbungen deuten oft auf Chlorophyllmangel durch unterversorgte Lichtbedingungen.

Eine zu lang andauernde Bestrahlung strapaziert Pflanzenzellen spürbar. Wird die Pflanzenlampe über 18–20 Stunden aktiviert und gleichzeitig hohe Intensität genutzt (über 300 µmol/m²/s), treten Symptome wie Blattverbrennungen, spröde Triebe oder unregelmäßige Blattränder auf. Pflanzen, die auf den Wechsel zwischen Tag und Nacht angewiesen sind, verbleiben dann zu lange im Vegetationsmodus und setzen kaum Blüten oder Früchte an. Besonders photoperiodische Arten wie Chrysanthemen bleiben bei Dauerlicht rein vegetativ und blühen nicht.

Sinnvoll ist die regelmäßige Prüfung des Pflanzenzustands, gefolgt von gezielter Verlängerung oder Verkürzung der täglichen Beleuchtungsdauer um 30 bis 60 Minuten, sofern Symptome beobachtet werden. Wer die Pflanzenlampe einrichten exakt an die Art anpasst – beispielsweise bei Lichtmangel eine Verlängerung der aktiven Beleuchtungszeit, bei Verbrennungen eine Reduktion um 5 – 10 % pro Zyklus – sieht meist schon nach zwei Wochen positive Entwicklung.

Sanfte Lichtübergänge und Pausen gestalten für gesunde Pflanzen

Eine detailliert abgestimmte Beleuchtungssteuerung setzt beim Pflanzenlampe einrichten auf stufenlose Übergänge zwischen Tagesbeginn und -ende. Typische Probleme wie schlaffe Blätter morgens oder gestresste Keimlinge abends lassen sich vermeiden, indem Timer mit Dimmfunktion verwendet werden: Morgens steigert der Timer die Leistung über mindestens 30 Minuten von 0 auf 100 % und abends reduziert er sie wieder. Diese Methodik ahmt Sonnenaufgang und -untergang nach und schützt das Pflanzengewebe vor abrupten Lichtänderungen.

- Sanfte Dimmung beim Tagesbeginn Morgens die Beleuchtungsstärke über 20 bis 30 Minuten linear von 0 % auf 100 % hochfahren, um den natürlichen Sonnenaufgang zu simulieren und physiologische Stressreaktionen der Pflanzen zu minimieren.

- Abendliche Abschwächung des Lichts Die Lichtintensität in mehreren Stufen (zum Beispiel 100 % – 60 % – 30 % – aus) innerhalb von 30 bis 45 Minuten reduzieren, um einen natürlichen Sonnenuntergangsverlauf nachzubilden und den Blattöffnungs- und Stoffwechselprozess zu unterstützen.

- Integrierte Dämmerungsphasen durch Timer-Programme Einsatz programmierbarer Zeitschaltuhren mit Dimmfunktion, die stufenweise Ein- und Ausschaltzeiten erlauben, was besonders bei empfindlichen Arten wie Calatheas zu einer stabileren Physiologie führt.

- Aufteilung der Beleuchtungsdauer in Lichtpausen Nach jeweils etwa sechs Stunden voller Bestrahlung eine Lichtpause von 30 bis 60 Minuten einbauen, um den natürlichen Ruhezyklus der Spaltöffnungen (Stomata) zu fördern und die CO₂-Aufnahmeeffizienz zu verbessern.

- Mehrfachpausen im Tagesverlauf Nutzung komplexerer Lichtpläne mit zwei bis drei gleichmäßigen Lichtunterbrechungen über den Tag verteilt, die das pflanzliche Photosynthese- und Atmungsverhalten optimieren und den Stresslevel senken.

- Individuelle Anpassung an Pflanzenarten und Wachstumsphase Dämmerungseffekte und Lichtpausen je nach Spezies und Entwicklungsstadium modifizieren, da photoperiodische Pflanzen wie Orchideen besonders empfindlich auf abrupte Lichtänderungen reagieren.

- Nutzung von Dimmsensoren in LED-Anlagen Einbau von intelligenten Steuerungen, die abhängig von Umgebungslicht automatisiert die Beleuchtungsintensität langsam erhöhen oder reduzieren, um plötzliche Schocks zu verhindern.

- Einsatz von erweiterten Smart-Timern mit App-Steuerung Ermöglicht jederzeitige Anpassungen der Dämmerungsphasen und Lichtpausen in Echtzeit, um unvorhergesehene Veränderungen des Wachstumsumfeldes flexibel auszugleichen.

- Simulation natürlicher Tageslichtverläufe Kombination aus Dimmung und Pausen erzeugt echte „Goldene Stunde“-Effekte, die die Pflanze energetisch entlasten und die Produktion von Stresshormonen minimieren.

- Beobachtung des Pflanzenverhaltens zur Feinjustierung Regelmäßige Kontrolle von Blattstellung, Farbe und Wuchsform nach Einführung von Dämmerungseffekten, um Beleuchtungsphasen auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen.

- Vermeidung von extremen Lichtwechseln Schnelle Übergänge zwischen Dunkelheit und Volllicht führen zu Chlorophyllabbau und verringern die Effizienz der Photosynthese – daher sind weiche Übergänge essenziell für gesunden Wachstum.

- Integration von Ruhephasen bei 24-Stunden-Beleuchtungssystemen Bei Kulturen mit durchgehender Lichtversorgung kurzzeitige Dunkelintervalle programmieren, um Zellreparatur- und Regenerationsprozesse zu ermöglichen.

- Praktische Anwendungsbeispiele Für Kräuter und Gemüsepflanzen empfiehlt sich eine 16-Stunden-Lichtphase mit zwei kurzen Pausen von jeweils 30 Minuten, während Zierpflanzen wie Farne von einer 12-Stunden-Bestrahlung mit verlängertem Dämmerungseffekt profitieren.

- Bewährte Kombination aus Dimm- und Pausenfunktion Geräte mit Memory-Funktion ermöglichen das Speichern mehrstufiger Beleuchtungsprofile und erleichtern den wiederholgenauen Einsatz individueller Dämmerungsschemata im regelmäßigen Rhythmus.

Dauer und Sequenz der Dunkelphasen lassen sich ebenfalls exakt festlegen. Besonders effizient ist ein Zeitplan mit klar definierten Pausen: Nach sechs Stunden Beleuchtung wird für eine Stunde abgeschaltet, gefolgt von weiteren Lichtintervallen bis zum Abend. Fortgeschrittene Steuerungen setzen auf einen Lichtplan mit mehreren kurzen Dunkelphasen je Tag, wodurch das Öffnungsverhalten von Spaltöffnungen sowie die CO₂-Aufnahme verbessert wird. So lässt sich vegetatives und generatives Wachstum gezielt verbinden.

Für anspruchsvolle Arten wie Calatheas empfiehlt sich, die abendliche Herunterregelung in drei Stufen (100 % – 60 % – 30 % – aus) im Abstand von jeweils 15 Minuten vorzusehen. Mit dieser praxisnahen Umsetzung beim Pflanzenlampe einrichten, insbesondere durch Dimm- und Pausenfunktionen, entstehen besonders stabile Wachstumsumgebungen und Stressverhalten der Pflanzen wird effektiv gemindert.

Abstand und Position der Lichtquelle für gesundes Pflanzenwachstum

Die gezielte Positionierung und abgestimmte Distanz der Pflanzenbeleuchtung steuern den kompakten, gesunden Wuchs von Zimmerpflanzen. Schon wenige Zentimeter Veränderung der Entfernung zwischen Lichtquelle und Pflanze führen entweder zur kräftigen Entwicklung oder zu gestrecktem, schwachem Wachstum. Verschiedene Techniken wie LED, Halogenlampe oder Leuchtstoffröhre beeinflussen die Lichtintensität, die thermische Belastung sowie die Verteilung der Lichtenergie im Raum. Für jedes System gilt: Wer eine Pflanzenlampe einrichten möchte, sollte die Lichtleistung exakt an Arten und Lampentyp anpassen, denn Abweichungen bei der Distanz führen sofort zu sichtbaren Beeinträchtigungen am Pflanzengewebe.

| Lampentyp | Wattbereich | Lumenbereich | Empfohlener Mindestabstand (cm) | Empfohlener Maximalabstand (cm) | Thermische Wirkung | Lichtverteilung | Geeignete Pflanzentypen | Hinweise zur Montage und Pflege |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LED (Vollspektrum) | 20–40 W | 2500–4000 | 20–25 | 40–50 | Geringe Abwärme | Präziser, fokussierter Lichtkegel | Junge Pflanzen, photophile Arten, Kräuter | Flexibel höhenverstellbar; regelmäßige Kontrolle der Lichtintensität empfohlen |

| LED (hohe Leistung) | 50–100 W | 5000–10000 | 35–45 | 60–80 | Moderat, gut ableitbar | Breite, gleichmäßige Ausleuchtung | Größere Gruppen, Gemüse, lichtbedürftige Pflanzen | Modulare Systeme für unterschiedliche Höhen; Temperatur unter Lampe beachten |

| Halogen | 20–35 W | 250–600 | 35–40 | 50–70 | Hohe Wärmeentwicklung | Punktuelle, oft gerichtete Strahlung | Wärmeverträgliche Arten, robuste Blattpflanzen | Abstand wegen Hitze groß halten; Luftzirkulation sicherstellen |

| Leuchtstoffröhre | 24–54 W | 1400–5000 | 20–25 | 30–50 | Niedrige Wärmeabgabe | Breite, diffuse Abstrahlung | Keimlinge, Balkonpflanzen, schattenverträgliche Arten | Flach und breit montieren; Schattenbildung beachten |

| Halogen (höhere Watt) | 40–60 W | 600–1000 | 50–60 | 70–90 | Sehr hohe Hitze | Enger, kräftiger Lichtkegel | Nur robuste Pflanzen mit hoher Hitzetoleranz | Temperaturkontrolle zwingend; nicht in dicht bepflanzten Bereichen einsetzen |

| LED (Niedrige Leistung) | 10–19 W | 1000–2499 | 15–20 | 30–40 | Sehr geringe Wärme | Enger Lichtkegel | Kleine Pflanzen, Anzucht | Regelmäßige Anpassung an Wachstum; Abstand möglichst gering ohne Verbrennung |

| Leuchtstoffröhre (T5 Mini) | 14–24 W | 900–1400 | 15–20 | 25–35 | Minimal | Sehr diffuse, großflächige Abstrahlung | Keimlinge, Nachzuchten | Ideal für kompakte Aufzuchtbereiche; Abstand sorgfältig justieren |

- Die angegebenen Abstände sichern optimale Lichtintensität und schonen Pflanzen vor Hitze- oder Lichtstress.

- Regelmäßige Überprüfung der Temperatur an der Blattunterseite verhindert Verbrennungen insbesondere bei Halogen-Lampen.

- Eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schattenzonen fördert symmetrischen, kräftigen Wuchs.

- Dichte Pflanzenbestände verlangen oft eine Kombination mehrere Leuchten mit versetzter Positionierung.

- Für Anzucht und empfindliche Pflanzen sind LED-Leuchten aufgrund geringerer Wärmeentwicklung besonders empfehlenswert.

- Leuchtstoffröhren punkten durch breite Lichtstreuung, eignen sich gut für Fensterbankkulturen und liefern eine kostengünstige Lösung.

Wesentlich bleibt die Art der Leuchtmittel. Moderne LEDs bringen ab etwa 3000 Lumen eine geringe thermische Belastung, sodass Distanzen zwischen 25 und 40 Zentimeter zu den Pflanzenoberflächen erfolgreiche Ergebnisse liefern. Vor allem bei Vollspektrum-LEDs im Bereich von 20–40 Watt ist das Anbringen in diesem Sektor bewährt, wogegen leistungsschwächere oder herkömmlichere Modelle auf 15 Zentimeter reduziert werden, um eine ausreichende Lichtausbeute sicherzustellen. Verbrannte Blätter treten bei LEDs kaum auf.

Halogenlampen erzeugen viel Wärme. Geräte von 20 bis 35 Watt benötigen mindestens 40 Zentimeter Abstand, da Hitzeeinwirkung sonst frische Triebe und Blätter schädigt. Steigt die Leistung, sollte die Lampenposition weiter entfernt gewählt werden. Eine geeignete Luftzirkulation um den Leuchtenbereich erhält das Pflanzengewebe länger intakt, besonders bei dichten Beständen.

Breit strahlende T5-Leuchtstoffröhren im Leistungsbereich 24 bis 54 Watt liefern ein diffuses Licht, das größere Flächen abdeckt und punktuelle Schattenbildung verhindert. Die Lichtverteilung für kräftigen Wuchs ist auf einer Distanz von 20 bis 30 Zentimeter ideal, darüber hinaus sinkt die Lichtmenge auf unteren Ebenen deutlich und eine Anpassung der Platzierung ist sinnvoll.

Lichtmenge lässt sich in Lumen pro Quadratmeter erfassen. Während robustere Blattpflanzen zwischen 800 und 1200 Lux benötigen, gedeihen photophile Arten wie Kakteen ab 1500 Lux, optimal bei 2000 Lux. Mit Lichtmessgeräten werden Ausleuchtungslücken zügig erkannt und können während des täglichen Pflanzenmanagements exakt nachreguliert werden.

Gerade im Bereich der Anzucht ist es sinnvoll, Lampen regelmäßig an das Höhenwachstum anzupassen. Junge Pflanzen profitieren, wenn die Lampe in ihrer Distanz zur Pflanze flexibel eingestellt bleibt. Dank geringer Erwärmung überzeugt LED-Technik hier mit unkomplizierter Justierbarkeit.

Neben der Distanz lenkt die Platzierung der Lichtquelle gezielt das Wachstum. Spotlights beleuchten einzelne Exemplare mit hoher Präzision, während lineare Leuchten oder Lichtleisten mehrere Pflanzen optimal erfassen. Reflektoraufsätze erhöhen die Lichtausbeute, indem sie Lichtverluste minimieren und dunkle Bereiche in Gruppenbepflanzungen vermeiden.

Einfluss nimmt auch das Lichtumfeld: Helle, spiegelnde Flächen verbessern die Lichtverteilung und erreichen Bereiche, die ohne gezielte Ausstrahlung weniger profitieren. Direkte Temperaturmessungen unterhalb der Lampe geben Hinweise, ob die gewählte Distanz den Bedürfnissen der Pflanzenarten entspricht.

Signale wie das Neigen oder Strecken der Triebe in Richtung der Beleuchtung deuten auf ungünstige Lichtverteilung hin. Mittig ausgerichtete Lampen erhöhen die Homogenität der Versorgung; kräftig gefärbte, aufrechte Blattformationen zeigen an, dass Platzierung und Abstand harmonieren.

Kurzfristige Anpassungen durch veränderte Lichtverhältnisse im Raum, beispielsweise bei Jahreszeitenwechseln, verbessern die Wachstumsbedingungen: Saisonal variierende Beleuchtungsdauer und flexible Distanzregulierung decken unterschiedliche Bedürfnisse im Jahreslauf ab und sichern die Versorgung auch in lichtarmen Phasen.

Die stetige Kontrolle und Anpassung des Lampenabstands sorgt so für konstante Vitalität, kräftige Ausfärbung und eine stabile Wuchsform bei sämtlichen Pflanzenarten.

Optimale Abstände bei Lampentypen und Lichtstärken einhalten

Empfohlene Mindest- und Maximalabstände für LED, Halogen und Leuchtstofflampen in Relation zu Watt- und Lumenstärke

| Lampentyp | Wattbereich | Lumenbereich | Mindestabstand (cm) | Maximalabstand (cm) |

|---|---|---|---|---|

| LED (Vollspektrum) | 20–40 W | 2500–4000 | 20–25 | 40–50 |

| LED (hohe Leistung) | 50–100 W | 5000–10000 | 35–45 | 60–80 |

| Halogen | 20–35 W | 250–600 | 35–40 | 50–70 |

| Leuchtstoffröhre | 24–54 W | 1400–5000 | 20–25 | 30–50 |

LED-Leuchten bieten die effizienteste Lichtausbeute mit minimaler Abstrahlwärme. Bereits bei 2500 Lumen und 20 bis 50 Zentimeter Anbringung wird ein ausgeglichener Lichtkegel erreicht, ohne dass Überhitzung droht. Für größere Pflanzengruppen lässt sich der Abstand bei leistungsstärkeren Panels auf 80 Zentimeter erweitern, sodass alle Exemplare profitieren.

Halogenstrahler benötigen in der Regel größere Distanzen zu den Pflanzen, um Blatt- und Gewebeschäden zu vermeiden. 20 bis 35 Watt erfordern typischerweise 35 bis 40 Zentimeter Distanz. Bei empfindlichen oder panaschierten Arten ist besondere Vorsicht geboten. Zusätzlich sorgt eine zuverlässige Temperaturkontrolle am Blattrand dafür, dass kritische Bereiche sofort erkannt werden.

Leuchtstoffröhren kommen vorrangig bei Balkon- und Fensterbankkulturen zum Einsatz. Hier reicht meist eine Entfernung von 20 Zentimetern für Jungpflanzen aus. Bei ausladenden Beständen kann eine Steigerung bis zu 50 Zentimetern erforderlich werden, um den Lichtbedarf auf der gesamten Fläche abzudecken. Für photosensible Arten werden die günstigsten Werte im mittleren Bereich gewählt.

In dicht bepflanzten Gruppen empfiehlt sich, mehrere Lampen leicht versetzt anzuordnen. Überlappende Lichtzonen verhindern eine ungleiche Ausleuchtung und vermeiden Schattenbereiche im Bestand. Die tabellarischen Orientierungswerte sind verlässliche Ausgangspunkte, sollten aber regelmäßig anhand aktueller Pflanzenentwicklung überprüft werden.

Messwerte für die tatsächliche Lichtintensität sowie Temperaturchecks an den Blatträndern sind wichtige Stellgrößen zur Steuerung des Lichtangebots. Sobald die Temperatur spürbar über der Raumtemperatur liegt, ist ein größerer Abstand zur Lichtquelle herzustellen. Sensible Pflanzenarten wie Farne oder Orchideen entwickeln sich besonders gleichmäßig, wenn Hitzespitzen zuverlässig ausgeschlossen bleiben.

Unterschiedliche Pflanzenarten verlangen spezifische Lichtmengen und ideale Ausleuchtungsräume. Tropische Sorten und Gemüsearten benötigen in der Regel deutlich mehr Lichtdosis, während schattige oder waldnahe Gewächse auch mit moderaten Werten gut klarkommen. Ein dynamisches Anpassungssystem nach Art, Alter und Wuchsform sorgt für kontrollierte Entwicklung.

Aktuelle LED-Panels sind für flexible Höhenmontage konzipiert und erlauben die parallele Bedienung unterschiedlicher Pflanzenstufen innerhalb eines Systems. Variable Kabelführungen, verstellbare Halterungen und raffinierte Vernetzungen unterstützen die Anpassung an jede Anforderung.

Nicht alle als gleich leistungsstark deklarierten Lampen liefern identisches Lichtspektrum und Intensität. Die fortschreitende LED- und Lampentechnik macht regelmäßige Wertechecks und distanzgenaue Nachregulierung zur Pflicht, um eine einheitliche Entwicklung sicherzustellen.

Positionierung und Abstand der Lichtquelle zur optimalen Lichtverteilung und Pflanzengesundheit

Eine richtige Platzierung der Beleuchtung entscheidet maßgeblich über das Wachstumsmuster von Zimmerpflanzen. Zentral montierte Lichtquellen über dem Blätterdach versorgen das gesamte Pflanzenensemble gleichmäßig und vermeiden einseitige Entwicklungsrichtungen. Ist die Lampe nicht ausbalanciert oder der Lichtkegel zu schmal, entstehen abschattete Zonen. Bei Gruppenbesteckung erreicht eine mittige, ausreichend entfernte Anbringung, dass alle Töpfe den gleichen Lichtanteil erhalten.

Breit aufgestellte Flächenstrahler und längliche Leuchtstoffröhren beleuchten große Kulturflächen homogen, während Einzellampen meist Teilbereiche anstrahlen. Je breiter und niedriger eine Lichtquelle installiert wird, umso weniger Schatten bilden sich an Folgesprossen und Blatträndern. Bei kompakten Pflanzen oder Spezialarrangements lohnt das leichte Ankippen oder seitliche Versetzen der Lampe, etwa um Wandreflexionen zu nutzen und alle Wuchszonen zu erreichen.

Reflektoren und lichtverstärkende Aufsätze erhöhen die Lichteffizienz, indem sie das abgestrahlte Licht dorthin führen, wo ganzheitliche Ausleuchtung notwendig wird. Silberne oder weiße Reflektorbleche im Bereich der Lampe helfen, Tageslichtbedingungen auf engstem Raum nachzuahmen und sorgen für kräftiges, gleichmäßiges Wachstum.

Unterschiede bei der Montagehöhe und Position ergeben sich, wenn Pflanzen in verschiedenen Höhenebenen angeordnet sind oder im Wechsel zwischen Hänge- und Standposition wechseln. Flexible Systeme mit einstellbaren Haltepunkten und modularem Lampenaufbau garantieren, dass auch Kletterpflanzen, Palmen oder Buscharten schattenfrei wachsen.

Junge Stecklinge und kleine Keimlinge wachsen besonders kompakt, wenn von mehreren Seiten Licht einstrahlt. Parallele LED-Panels oder quer installierte Röhren auf unterschiedlichen Höhen beschleunigen die Wurzelbildung und sorgen für glattes, dichtes Blattwerk. Auch in breiten Pflanzarrangements wird durch versetzt angebrachte, schwächere Lichtquellen eine gleichmäßige Versorgung ohne Überlappung erzielt.

Durch regelmäßige Überprüfung der Schattenbildung – etwa durch Sichtung des Blattgrüns unter der Lampe – lassen sich Defizite in der Lichtverteilung aufdecken und unkompliziert beheben. Kleine Veränderungen am Lampenwinkel oder ein gezieltes Justieren der Höhe verändern die Lichtausbeute unmittelbar.

Vergrößert sich der Bestand oder kommen neue Pflanzen und Stellflächen hinzu, empfiehlt es sich, Leuchten flexibel auf die neue Geometrie einzurichten. So wird jeder Neuzugang im Pflanzenensemble schnell und gezielt versorgt, ohne die Bestandsgruppen zu schwächen.

Großflächige Fenster und moderne Lichtsysteme können dabei parallel gesteuert werden. Bei geringer Sonneneinstrahlung erhöht künstliche Beleuchtung am Abend den Lichtinput gezielt und gleichen den Mangel zuverlässig aus. Mobile Lampen sorgen bei veränderlichen Lichtverhältnissen, etwa durch Tagesverlängerung oder Schattenwurf, für zuverlässige Kompensation.

Dekorativ entworfene Grow-Leuchten und Aufhängesysteme bieten außerdem viel Spielraum, Lichttechnik individuell ins Wohnambiente zu integrieren und ermöglichen ein gestalterisches Grünkonzept vom Regal bis zum Hängegarten.

Erste Hinweise auf suboptimale Ausleuchtung liefern zu große Internodien, blasse Blätter oder punktuelle Überhitzung an Blattspitzen. Ein flexibles Nachjustieren von Lichtmenge und Lampenposition macht die professionelle Pflanzenlampe zum universellen Werkzeug für jede bürotaugliche oder urbane Pflanzenoase.

Effizienz und Stromverbrauch bei der Pflanzenausleuchtung

Die Effizienz und der tatsächliche Stromverbrauch verschiedener Beleuchtungslösungen entscheiden maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz einer Pflanzenlampe. Wer eine Pflanzenlampe einrichten möchte, steht vor der Aufgabe, sowohl das optimale Lichtergebnis als auch eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu erreichen. In Innenräumen fördern gezielte Lichtquellen das Pflanzenwachstum und wirken sich dabei unmittelbar auf die laufenden Betriebskosten aus. Eine hohe Lichtausbeute im Verhältnis zum Energieeinsatz senkt dauerhaft den Stromverbrauch. Zwischen den unterschiedlichen Lampenarten existieren deutliche Abweichungen bei Wirkungsgrad, Lebensdauer und Wartungsbedarf. Jede eingesparte Kilowattstunde spiegelt sich direkt auf der Stromabrechnung wider.

Energieeffizienz der verschiedenen Lampentechnologien verstehen

Unterschiedliche Lichttechnologien bringen ihre eigenen Charakteristiken bei Strombedarf, Lichtausbeute und Wärmeentwicklung mit. Traditionelle Halogenlampen erreichen nur eine geringe Lichtleistung bei gleichzeitig hoher Wärmeabstrahlung und sind damit wenig effizient. Moderne LED-Leuchten wandeln den Strom deutlich effizienter in nutzbares Licht um. Effiziente LED-Module generieren bis zu 200 Lumen pro Watt, während Leuchtstoffröhren üblicherweise zwischen 60 und 100 Lumen pro Watt hervorbringen. Halogenleuchten bleiben bei 15 bis 20 Lumen pro Watt, was ihren Energiebedarf deutlich erhöht.

Bei der Lebensdauer offenbaren sich ebenfalls große Unterschiede. LEDs bieten eine Erwartung von 25.000 bis 50.000 Stunden, Leuchtstoffröhren erreichen bis zu 15.000 Stunden, während Halogenlampen meist nach rund 2.000 Stunden ausgetauscht werden müssen. Dieser Faktor wirkt sich langfristig zusätzlich auf die Kostenbilanz sowie den Wartungsaufwand aus. Ein hoher Wirkungsgrad sorgt nicht nur für sinkende Stromkosten, sondern reduziert auch den Materialeinsatz über viele Jahre.

Effizienzklassen machen es möglich, verschiedene Leuchtmittel objektiv zu vergleichen. Neben dem Verhältnis von Lichtausbeute zur Stromaufnahme sollten auch Kriterien wie Farbtemperatur und Lichtspektrum in die Bewertung einfließen. Hochwertige LED-Lösungen verursachen zwar Anschaffungskosten im oberen Bereich, doch profitieren Anwender durch die enorme Lebensdauer und die konstant niedrigen Energiekosten. Leuchtstoffröhren finden ihren Platz oft als Kompromiss, allerdings übertrumpfen hochwertige LEDs sie bereits in Effizienz und Betriebssicherheit.

Praktische Maßnahmen und smarte Steuerung zur Energieeinsparung

Ein sparsamer Stromverbrauch lässt sich durch technische Steuerungen gezielt erzielen. Zeitschaltuhren ermöglichen eine genaue Anpassung der Beleuchtungsphasen an den Lichtbedarf der Pflanzen und verhindern so unnötigen Energieaufwand durch Überbelichtung. Dimmbare Lichtquellen bieten zusätzlichen Spielraum, denn sie steuern die Lichtmenge flexibel und passen sich damit unterschiedlichen Pflanzenansprüchen und wechselnden Tageslichtverhältnissen optimal an.

Bewegungsmelder eignen sich dort, wo Pflanzen nur gelegentlich betreut werden und eine konstante Beleuchtung unnötig ist, wie etwa in selten genutzten Nebenräumen. Diese Technik hält den Strombedarf konstant niedrig, indem das Licht nur aktiviert wird, sobald Aktivität im Raum erkannt wird. Ergänzend übernehmen Tageslichtsensoren die Regulation der künstlichen Beleuchtung und gleichen Lichtmangel automatisch bedarfsgerecht aus – ein Beitrag zur Energieeinsparung und zur gezielten Versorgung der Pflanzen.

- Zeitschaltuhren einsetzen zur präzisen Steuerung der Beleuchtungszeiten, damit Pflanzen nur während der notwendigen Phasen beleuchtet werden und unnötiger Stromverbrauch vermieden wird.

- Dimmbare Leuchtmittel verwenden, um die Lichtintensität je nach Pflanzenart und Entwicklungsstadium individuell anzupassen und so die Energieaufnahme effizient zu reduzieren.

- Bewegungsmelder integrieren in selten genutzten Pflanzenräumen, so dass die Beleuchtung nur bei tatsächlicher Anwesenheit angeht und somit Strom gespart wird.

- Tageslichtsensoren nutzen, die das natürliche Umgebungslicht erfassen und die künstliche Beleuchtung automatisch regulieren, um Energieverschwendung durch übermäßiges Licht zu verhindern.

- Lichtsteuerung mit Zeitschalt- und Dimmfunktionen kombinieren, um die Beleuchtungsdauer und -stärke optimal auf den tatsächlichen Bedarf der Pflanzen abzustimmen.

- Einsatz von smarten Steuerungssystemen, die über Apps oder zentrale Steuerungen flexibel angepasst werden können und auf individuelle Pflanzenbedürfnisse reagieren.

- Bereichsweise Beleuchtung realisieren, um nur bestimmte Zonen zu beleuchten, die tatsächlich Licht benötigen, statt den gesamten Raum konstant auszuleuchten.

- Nutzung von Energiesparmodi und Tagesprogrammen, die Beleuchtungszyklen automatisch an Tageszeit und Pflanzenwachstumsphasen anpassen und so den Stromverbrauch langfristig senken.

- Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Steuerungseinheiten, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die zu unnötigem Stromverbrauch führen könnten.

- Sensorische Überwachung des Wachstumslichts, um bei ausreichendem natürlichem Licht die künstliche Beleuchtung rechtzeitig zu dimmen oder abzuschalten.

- Festlegen von maximalen Beleuchtungszyklen und -zeiten, um Überbelichtung zu vermeiden und den Energieeinsatz strikt zu begrenzen.

- Integration von Zeitschaltuhren mit Wochenprogrammen, die unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen an verschiedenen Wochentagen berücksichtigen und so den Energieverbrauch optimieren.

- Anpassung der Beleuchtung an die Jahreszeit, indem die Steuerung automatisch längere oder kürzere Lichtphasen ermöglicht und so Verbrauchsspitzen verhindert werden.

- Verwendung von energieeffizienten Bewegungsmeldern mit sensitiver Erkennung, die Fehlalarme minimieren und nur bei tatsächlicher Bewegung in der Nähe der Pflanzen reagieren.

- Kombination von Licht- und Umweltsensoren, die neben Lichtbedarf auch Temperatur und Feuchtigkeit erfassen und damit eine ganzheitliche Energieoptimierung ermöglichen.

Betriebskosten berechnen und realistischen Energiebedarf einschätzen

Die exakte Kalkulation der Betriebskosten basiert auf der Leistung der verwendeten Leuchtmittel, dem aktuellen Strompreis sowie der täglichen und jährlichen Leuchtdauer. Bereits kleinere Abweichungen bei Leistung und Laufzeit mehrerer Lampen führen im Jahresverlauf zu einer deutlichen Kostensteigerung. Daher empfiehlt sich eine detaillierte Erfassung der Betriebsstunden und eine kritische Prüfung der tatsächlichen Lichtnotwendigkeit.

So verursacht beispielsweise eine LED-Lampe mit 20 Watt, die täglich zwölf Stunden genutzt wird, bei einem Strompreis von 0,40 Euro pro Kilowattstunde auf das Jahr gerechnet geringe Kosten. Im Gegensatz dazu verursacht eine Halogenleuchte mit gleicher Helligkeit durch die wesentlich höhere Leistungsaufnahme einen signifikant gesteigerten Strombedarf. Zusätzlich wirkt sich die Langlebigkeit von LEDs positiv auf die Gesamtbilanz aus, da eine seltenere Neuanschaffung ansteht.

| Lampentyp | Leistung (Watt) | Tagesliche Nutzungsdauer (Stunden) | Jährliche Nutzungsdauer (Stunden) | Strompreis (€/kWh) | Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | Jährliche Energiekosten (€) | Typische Lebensdauer (Stunden) | Austauschhäufigkeit pro Jahr | Wartungskosten pro Jahr (€) | Gesamtkosten inkl. Wartung (€) | Effizienz (Lumen/Watt) | Wärmeentwicklung | Bemerkung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LED-Lampe | 20 | 12 | 4.380 | 0,40 | 87,6 | 35,04 | 25.000 – 50.000 | 0,09 – 0,18 | 0 | 35,04 | 150 – 200 | Gering | Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer, niedrige Wärmeerzeugung, geringe Wartung |

| Leuchtstoffröhre | 40 | 12 | 4.380 | 0,40 | 175,2 | 70,08 | 10.000 – 15.000 | 0,29 – 0,44 | 5 – 10 | 75,08 – 80,08 | 60 – 100 | Mittel | Moderate Effizienz, mittlere Lebensdauer, teilweise Entsorgungskosten |

| Halogenlampe | 75 | 12 | 4.380 | 0,40 | 328,5 | 131,40 | 2.000 | 2,19 | 10 – 15 | 141,40 – 146,40 | 15 – 20 | Hoch | Sehr hoher Energieverbrauch, kurze Lebensdauer, hohe Wärmeabgabe |

| Kompaktleuchtstoff | 30 | 12 | 4.380 | 0,40 | 131,4 | 52,56 | 8.000 – 12.000 | 0,37 – 0,55 | 5 – 10 | 57,56 – 62,56 | 55 – 90 | Mittel | Bessere Energieeffizienz als Halogen, aber kürzere Lebensdauer als LED |

| Keramikmetalldampflampe (CMH) | 70 | 12 | 4.380 | 0,40 | 306,6 | 122,64 | 12.000 – 20.000 | 0,22 – 0,36 | 7 – 12 | 129,64 – 134,64 | 90 – 110 | Hoch | Gute Lichtqualität, vergleichsweise hohe Effizienz, aber Wärmeentwicklung |

Erläuterungen:

- Die jährliche Nutzungsdauer basiert auf einer täglichen Nutzung von 12 Stunden über 365 Tage.

- Die Austauschhäufigkeit pro Jahr errechnet sich aus der typischen Lebensdauer im Verhältnis zur jährlichen Laufzeit.

- Wartungskosten beinhalten Materialkosten für Ersatzlampen und eventuelle Arbeitskosten für den Austausch.

- Wärmeerzeugung beeinflusst den Kühlbedarf und ggf. die Raumtemperatur, was indirekt zusätzlichen Energieverbrauch verursachen kann.

- Die Effizienzwerte sind Durchschnittswerte und können je nach Modell und Hersteller variieren.

- LEDs zeichnen sich durch die beste Energieeffizienz, lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus, wodurch sie langfristig die günstigste Lösung darstellen.

- Halogenlampen verursachen durch hohen Stromverbrauch und kurze Lebensdauer deutlich höhere Betriebskosten und sind für dauerhaften Betrieb weniger wirtschaftlich.

- Kompaktleuchtstofflampen bieten eine mittlere Option, sind jedoch durch häufigere Austauschzyklen und moderate Effizienz weniger attraktiv als LEDs.

- Keramikmetalldampflampen (CMH) sind speziell für Pflanzenwachstum konzipiert und bieten eine gute Mischung aus Lichtqualität und Effizienz, jedoch mit höherer Wärmeentwicklung.

Diese Tabelle unterstützt praktische Entscheidungen und ermöglicht eine individuelle Kostenbilanzerstellung unter Berücksichtigung von Anschaffung, Betrieb, Wartung und Energieeffizienz.

Für den realitätsnahen Energiebedarf spielen neben der Anzahl der verwendeten Leuchtmittel auch die Fläche, Raumhöhe und Anordnung der Lampen eine tragende Rolle. Einzelne Lichtquellen reichen bei kleinen Flächen oft aus, während große Kulturflächen einen deutlich höheren Energieeinsatz benötigen. Der Gebrauch von Strommessgeräten ermöglicht laufende Kontrolle des Gesamtverbrauchs und macht eventuell auftretende Verbrauchsspitzen unmittelbar sichtbar. Energiemonitoring unterstützt dabei, unnötige Stromfresser zu identifizieren und die Kosten konsequent zu minimieren.

Spezielle Anforderungen: Pflanzenlampen für Überwinterung und Anzucht

Lichtbedarf von Jungpflanzen und Keimlingen genau bestimmen

Die Einrichtung einer Pflanzenlampe für Keimlinge und Jungpflanzen verlangt eine genaue Anpassung von Abstand, Lichtstärke und Spektrum. Eine Abstrahlhöhe von 15 bis 25 cm verhindert Hitzestress und sichert gleichmäßige Lichtverteilung. Im early Growth Stadium dient ein erhöhter Blauanteil zur Förderung stabiler, kompakter Wuchsformen und unterstützt die Synthese von Blattgrün. Die Lichtaufnahme junger Pflanzen orientiert sich an einer Photonenflussdichte zwischen 100 und 300 µmol/m²s, was klassische Entwicklungsmuster fördert.

Sinnvolle Nutzung von Messgeräten wie PAR-Sensoren und die automatische Steuerung der Beleuchtungsintervalle per Zeitschaltuhr gewährleisten eine präzise Kontrollierbarkeit bei der Beleuchtung einrichten. Im regelmäßigen Zyklus, etwa 14 bis 16 Stunden, wird die Lichtversorgung sichergestellt. Reflektierende Flächen minimieren Schattenzonen und erhöhen die Effizienz unabhängig von der verwendeten Lampentechnologie.

Anpassungsfähige Lichtsysteme an individuell einstellbaren Regalsystemen lassen sich für jede Kulturhöhe optimal anpassen. Hier entscheidet die Einstellung der Beleuchtung über Homogenität und Wachstumskonditionen. Energieeffiziente LED-Lichtleisten von mindestens 20 Watt pro Meter bewältigen ausgedehnte Flächen und verhindern Vergeilung. Für ungewöhnliche oder empfindliche Arten steuern individuell einstellbare Spektrumslampen die Versorgung – mit Fokus auf die spezifische Aufnahme von Chlorophyll.

Im Bereich der Klimaführung ergänzen Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte die Überwachung. Tools zur Kontrolle sorgen für ein ideales Mikroklima bei jeder Anzuchtgröße und steigern den Wert der Lichtinstallation.

Angepasste Beleuchtung für Pflanzen in der Winterruhe

In Winterruheperioden ändert sich der Bedarf je Pflanzenart; die Lichtintensität sinkt deutlich, ebenso die erforderliche Belichtungsdauer. Winterruhe-Pflanzen wie Sukkulenten oder mediterrane Gehölze benötigen weniger Lichtaufnahme, jedoch muss Ausfall durch Lichtmangel vermieden werden. Die Installation der Pflanzenbeleuchtung hängt maßgeblich von Spezies und Standortfaktoren ab.

- Reduzierte Lichtintensität in Winterruhe Pflanzen benötigen während der Ruhephase meist nur etwa 50 bis 100 µmol/m²s, um den Stoffwechsel zu minimieren und Energie zu sparen ohne Lichtmangelerscheinungen.

- Verkürzte tägliche Belichtungsdauer Belichtungszeiten von 8 bis 10 Stunden unterstützen die natürliche Ruhephase, vermeiden jedoch völligen Lichtentzug und fördern eine stabile Physiologie.

- Artabhängige Unterschiede berücksichtigen Mediterrane Arten wie Olivenbaum oder Palmen vertragen mehr Licht und etwas längere Beleuchtungszeiten, während Sukkulenten und Laubbäume oft mit weniger Licht auskommen.

- Standortorientierte Anpassung der Lichtposition Je nach Fensterrichtung und vorhandener Naturlichtmenge sollte die Pflanzenlampe variabel in der Höhe und Neigung justierbar sein, um optimalen Lichteinfall zu gewährleisten.

- Nutzung von dimmbaren Leuchtmitteln Dimmbare LEDs erlauben die flexible Anpassung der Lichtstärke an die wechselnden Bedürfnisse verschiedener Pflanzenarten während der Wintermonate.

- Integration von Zeitschaltuhren mit variablen Programmen Automatisierte Steuerung unterstützt die Einhaltung der empfohlenen Lichtzyklen und verhindert Überbelichtung in der Dunkelphase.

- Reflektierende Materialien einsetzen Spiegelnde oder weiße Flächen erhöhen die Lichteffizienz, sorgen für gleichmäßige Ausleuchtung und minimieren Schattenbereiche bei geringer natürlicher Helligkeit.

- Regelmäßige Kontrolle der Pflanzenreaktionen Beobachtung von Blattfärbung, Wachstumsverlauf und Zell-Textur hilft bei der Feinjustierung von Lichtintensität und -dauer.

- Moderate Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit einhalten Temperaturen zwischen 10 und 16 °C mit stabiler Feuchtigkeit vermeiden Stress und fördern gesunde Ruhephasen, was die Wirkung der Lichtfarbe und -dauer unterstützt.

- Verwendung von Lichtquellen mit hohem Farbspektrum (CRI > 80) Hochwertige LEDs mit gutem Farbspektrum fördern die Photosynthese auch bei reduzierter Lichtintensität und unterstützen die Farberhaltung der Blätter.

- Vermeidung von plötzlichen Lichtwechseln Sanfte Anpassungen der Beleuchtung verhindern Stressreaktionen und Blattfall, sorgen so für einen harmonischen Übergang in die Winterruhe.

- Spezielle Anpassungen bei immergrünen versus laubabwerfenden Arten Immergrüne benötigen während der Ruhezeit oft weiterhin ein Minimum an Licht, während Laubabwerfende mit kurzzeitig sehr niedriger Lichtintensität zurechtkommen.

- Zusätzliche Beleuchtung bei schlechter Belichtung durch Fenster Besonders in Nord- oder Ostlagen ist eine Ergänzung der Lichtquelle unerlässlich, um Fehlentwicklungen durch Lichtmangel vorzubeugen.

- Monitoring der Umweltbedingungen integrieren Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte gekoppelt mit der Beleuchtungssteuerung garantieren ein abgestimmtes Mikroklima zur optimalen Lichtnutzung.

- Tageslichtsimulation durch zeitlich abgestimmte Dimmprofile Ein allmähliches An- und Abschalten der Beleuchtung imitiert natürliche Lichtverhältnisse und unterstützt die innere Uhr der Pflanzen auch in künstlichen Umgebungen.

Die Steuerung des Lichtzyklus erfolgt in der Regel über automatisierte Systeme oder Zeitschaltuhren. Geringe Luftbewegung und moderate Temperaturen sind vorteilhaft. Eine vertikale oder leicht schräge Position an Fenstern begünstigt den natürlichen Lichtfluss.

Die grundlegende Lichtsteuerung reguliert den Stoffwechsel; Anpassungen bei Lampenleistung und Abstand unterstützen artgerechte Ruhephasen. Dimmfunktionen und regulierbare Spektren sind bei spezifischen Gattungen sinnvoll, um Überversorgung oder Mangelerscheinungen zu verhindern. Die Beleuchtung einrichten an Gruppenstandorten schafft gleichmäßige Entwicklungsgrundlagen für Mischpflanzungen.

Optimale Licht- und Temperaturbedingungen für Keimung und Austrieb

Die Verbindung von Lichtinstallation und Temperaturmanagement erzeugt ein kontrolliertes Mikroklima. Für zahlreiche Arten ist eine Bodentemperatur von 20 bis 25 °C mit Lichtstärken im Bereich 150 bis 200 µmol/m²s effektiv. Gerade während der Keimung ergibt ein Tagesrhythmus von 14 bis 16 Stunden konstante Fotoaktivität.

Ein segmentiertes Lampensystem bietet Flexibilität für wechselnde Höhenstufen innerhalb eines Anzuchtregals. Reflexionsflächen und angepasste Trägersysteme verhindern ungleichmäßiges Wachstum. Eine abgestimmte Beleuchtung einrichten unterstützt dabei, dass die jungen Pflanzen gedrungene und stabile Zellstrukturen aufbauen. Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, gekoppelt an die lichtgebende Anlage, reduziert Umgebungsstress in der Austriebsphase.

Die Nutzung von intelligenter Steuerung erlaubt, sämtliche Faktoren automatisiert zu regeln. Kontrolleinheiten stimmen Lichtstärke, -dauer und Temperatur exakt auf die jeweilige Entwicklungsphase ab. Das Resultat: robuste, vitale Austriebe und gleichmäßige Bestandsentwicklung.

Strategien gegen Lichtmangel in der kalten Jahreszeit umsetzen

Mit stark begrenztem Tageslicht während der Wintermonate entstehen Herausforderungen im Bereich Lichtaufnahme und Pflanzenwachstum. Eine sachgerechte Lichtinstallation gleicht saisonale Defizite aus, schützt vor Blattverfärbung und Erschlaffung. Hohe Farbwiedergabe und ausreichende Leistung sind zentrale Faktoren für wirksame Lichtsysteme. Das Konzept einer flächendeckenden Beleuchtung einrichten bewirkt, dass Blätter auf allen Ebenen der Pflanze ausreichend versorgt werden.

Maßnahmen wie präzise Ausrichtung der Lichtquellen und konsequente Steuerung der Betriebszeiten lassen sich raumspezifisch umsetzen, unabhängig vom Beleuchtungstyp. Modulare Systeme und Mehrzonen-Lichtführungen bilden flexible Lösungen für größere Flächen oder Pflanzenvitrinen.

Mit gezielter Positionierung und Synchronschaltung aller Lichtquellen entsteht eine gleichförmige Versorgung, die Wachstumsschwächen und Lücken konsequent verhindert. Die Berücksichtigung von Umgebungsklima und Lichthöhe erweist sich bei jeder Einrichtung einer Pflanzenleuchte als zentrale Maßnahme für eine nachhaltige Entwicklung.

Lichtqualität und Spektrum: Bedeutung von Vollspektrum-LED und UV-Anteilen

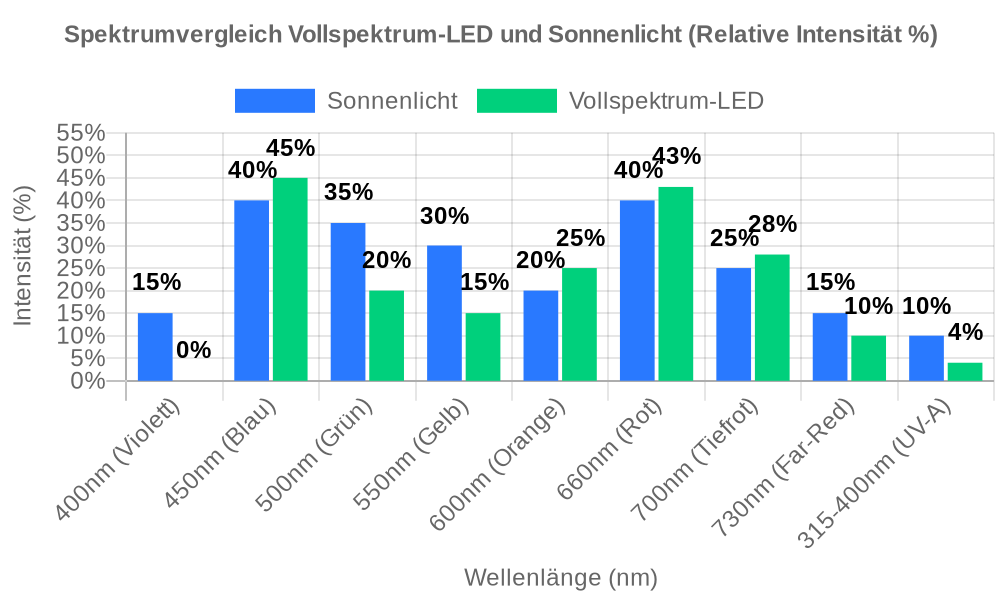

Warum Vollspektrumlicht für Photosynthese und Pflanzenwachstum entscheidend ist

Die richtige Pflanzenlampe einrichten liefert ein Spektrum, das sich eng am natürlichen Sonnenlicht orientiert. Pflanzen nehmen für ihre Photosynthese insbesondere Licht im photosynthetisch aktiven Strahlungsbereich (PAR) von 400 bis 700 nm auf. Hochwertige Vollspektrum-LEDs decken diesen Bereich vom Tiefblau bis zum Tiefrot gleichmäßig ab, was sie für die Pflanzenzucht besonders wertvoll macht. Im Unterschied dazu erzeugen klassische Leuchtstoffröhren oftmals Lücken im Spektrum, die Wachstumsstörungen verursachen.

Ein Blick auf die Absorptions-Maxima zeigt, wie relevant das Lichtspektrum im Alltag des Pflanzenbaus ist: Speziell ausgerichtete LED-Modelle stellen den Blauanteil (ungefähr 450 nm) und den Rotanteil (ca. 660 nm) in exakt aufeinander abgestimmten Mengen bereit. Erst das Zusammenspiel von beiden Spektralbereichen ermöglicht kräftiges Wachstum, dichte Blattstruktur und ein vitales Erscheinungsbild der Pflanzen.

Im Tageslicht wirken grüne und gelbe Lichtkomponenten mit, wobei Pflanzen das Licht im roten und blauen Spektrum am effizientesten verwerten. Die ausgewogene Mischung dieser Bereiche in Vollspektrumlampen fördert die Ausbildung kräftiger Wurzelsysteme, gleichmäßige Sprossentwicklung und stabile Pflanzengerüste.

Einseitig betonte Lichtspektren, beispielsweise reines Rotlicht, führen zu übermäßigen Längenwachstum und brüchigen Stielen. Sind nur Teilbereiche des PAR-Bereichs vorhanden, resultiert dies häufig in unausgeglichenem Nährstoffhaushalt oder geringerer Stressresistenz – erkennbar an blassen Trieben oder schwacher Blattfarbe.

Neben dem Spektrum ist eine hohe Energieeffizienz für den erfolgreichen Anbau entscheidend: Moderne Vollspektrum-LEDs erreichen Effizienzwerte von über 2,5 µmol/Joule, was deutlich mehr pflanzenverfügbares Licht bei gleicher Energie ermöglicht als herkömmliche Natriumdampflampen.

Wirkung von UV- und Infrarotanteilen auf Blüte und Entwicklung

UV-Licht und Infrarotstrahlung (IR) erfüllen unterschiedliche Aufgaben im pflanzlichen Entwicklungsprozess und wirken direkt auf die Pflanzenphysiologie. UV-A-Strahlen (315–400 nm) lösen spezifische Schutzmechanismen aus und stimulieren die Bildung von Flavonoiden. In sorgfältig abgemessenen Mengen unterstützt UV-A die Stärkung pflanzeneigener Abwehrkräfte. Zu hohe UV-Dosen jedoch verursachen Zellschäden; besonders junge Pflanzen reagieren schnell mit Wachstumsverzögerungen.

Infrarotlicht, insbesondere IR-Far-Red-Strahlung um 730 nm, beeinflusst hormonelle Steuerungsprozesse über das Phytochromsystem. Wird IR gezielt integriert, lassen sich Blühinduktion und Streckungswachstum anregen. Viele moderne LED-Systeme erlauben eine exakte Dosierung der IR-Anteile zur Feinsteuerung von Entwicklungsphasen. Ein Überschuss an Infrarotenergie kann jedoch hohe, instabile Triebe begünstigen, die Raumtemperatur erhöhen und den Wasserhaushalt belasten.

- UV-Strahlung Vorteile: Fördert gezielt die Synthese von sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoiden, Anthocyanen und antioxidativen Aromastoffen, die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Pathogene machen und den Geschmack sowie die Qualität der Ernte verbessern.

- UV-Strahlung Vorteile: Stimuliert die Produktion pflanzeneigener Abwehrmechanismen und führt zu einer natürlichen Erhöhung der Krankheitsresistenz ohne chemischen Pflanzenschutz.

- UV-Strahlung Nachteile: Überdosierung verursacht Zell- und Gewebeschäden, was zu Wachstumshemmungen und Blattnekrosen führt; auch können Schädigungen an der DNA auftreten, die langfristige Ertragseinbußen nach sich ziehen.

- UV-Strahlung Nachteile: Besonders junge oder keimende Pflanzen sind äußerst empfindlich auf intensive UV-Strahlung und zeigen bei falscher Dosierung oft Entwicklungsverzögerungen und Blattverfärbungen.

- UV-Strahlung Nachteile: Unkontrolliertes UV-Licht kann das Milieu im Wurzelbereich negativ beeinflussen und somit indirekt die Nährstoffaufnahme hemmen.

- IR-Strahlung Vorteile: Fördert die Blühinduktion und unterstützt die hormonelle Steuerung über das Phytochromsystem, wodurch Fruchtbildung und Reifeprozesse beschleunigt werden können.

- IR-Strahlung Vorteile: Hilft beim gezielten Streckungswachstum der Pflanzen, indem es die intern gespeicherten Wachstumsfaktoren aktiviert, was besonders bei lichtarmen Bedingungen wichtig ist.

- IR-Strahlung Vorteile: Erhöht die Photosyntheseeffizienz durch Erweiterung des wirksamen Lichtspektrums sowie Förderung der nächtlichen Stoffwechselprozesse in der Pflanze.

- IR-Strahlung Nachteile: Zu viel IR-Strahlung führt häufig zu langen, dünnen, brüchigen Trieben, die mechanisch anfällig sind und die Anfälligkeit für Schädlinge erhöhen.

- IR-Strahlung Nachteile: Erhöhte Wärmeentwicklung durch IR kann das Mikroklima im Anbauumfeld verschlechtern, was zur schnelleren Austrocknung und erhöhtem Wasserverbrauch der Pflanzen führt.

- IR-Strahlung Nachteile: Übermäßiger IR-Anteil kann bei geschlossenen Systemen zu einem Stressfaktor werden, der den Energiestoffwechsel negativ beeinflusst und unerwünschte physiologische Verkürzungen und Blattabwurf bewirken kann.

Spezielle Spektren gezielt für Blüte- und Fruchtförderung einsetzen

Jede Entwicklungsphase bei Pflanzen verlangt eine spezifische Anpassung des Lichtspektrums. In der Vegetationsphase begünstigen höhere Blauanteile ein kompaktes Wachstum und kräftige Stiele. Mit Beginn der Blütephase braucht es mehr Rotlicht (um 660 nm), um die Hormonumstellung zur Blüten- und Fruchtbildung anzuregen.

Für die gezielte Förderung von Blüte und Fruchtbildung nutzen professionelle Anbauer LED-Module mit einstellbarem Spektrum. So lassen sich individuelle Lichtprofile für jede Pflanzenart schaffen und der Wechsel zwischen vegetativem und generativem Modus steuern. Auf diese Weise werden Ertrag und Qualität gesteigert, ohne Energie oder Lichtenergie zu verschwenden.

Viele Blühpflanzen wie Tomaten, Erdbeeren, Chilis oder Zierpflanzen sprechen auf gezielt erhöhten Rotlichtanteil mit gesteigerter Blütenbildung und intensiverer Ausfärbung an. Wer die Pflanzenlampe einrichten möchte, kann durch die Verschiebung von Blaulicht zu Rotlicht die Produktions- und Fruchtphase gezielt unterstützen. Moderne Systeme mit mehreren separat ansteuerbaren Kanälen ermöglichen die exakte Kontrolle jedes Lichtabschnitts nach Bedarf der jeweiligen Entwicklungsphase.

Hochwertige LEDs anhand Spektralzusammensetzung und Farbwiedergabe auswählen